汽車業要變天了嗎

劉曉芳

大約在4年前,應宜倫終于等到了一個機會,給自己搭了另外一個戲臺。

創業做互動廣告快10年了,他感到數字媒體比如PC和手機均已被界定和瓜分完畢,光靠賣idea和策略,沒有核心競爭力,數字廣告的出路一定是技術化路線,擁有自己的媒介,就像谷歌。

恰巧當時,他給上汽集團做了一份“全時在線汽車”的產品定義和規劃書,可是當上汽開始找供應商去落實的時候,包括德爾福、博世及日本先鋒在內的供應商統統都說“這活做不了”。于是,這項連世界上頂級供應商都避之不及的項目,重又落到了項目的起草者、廣告人應宜倫的手上。

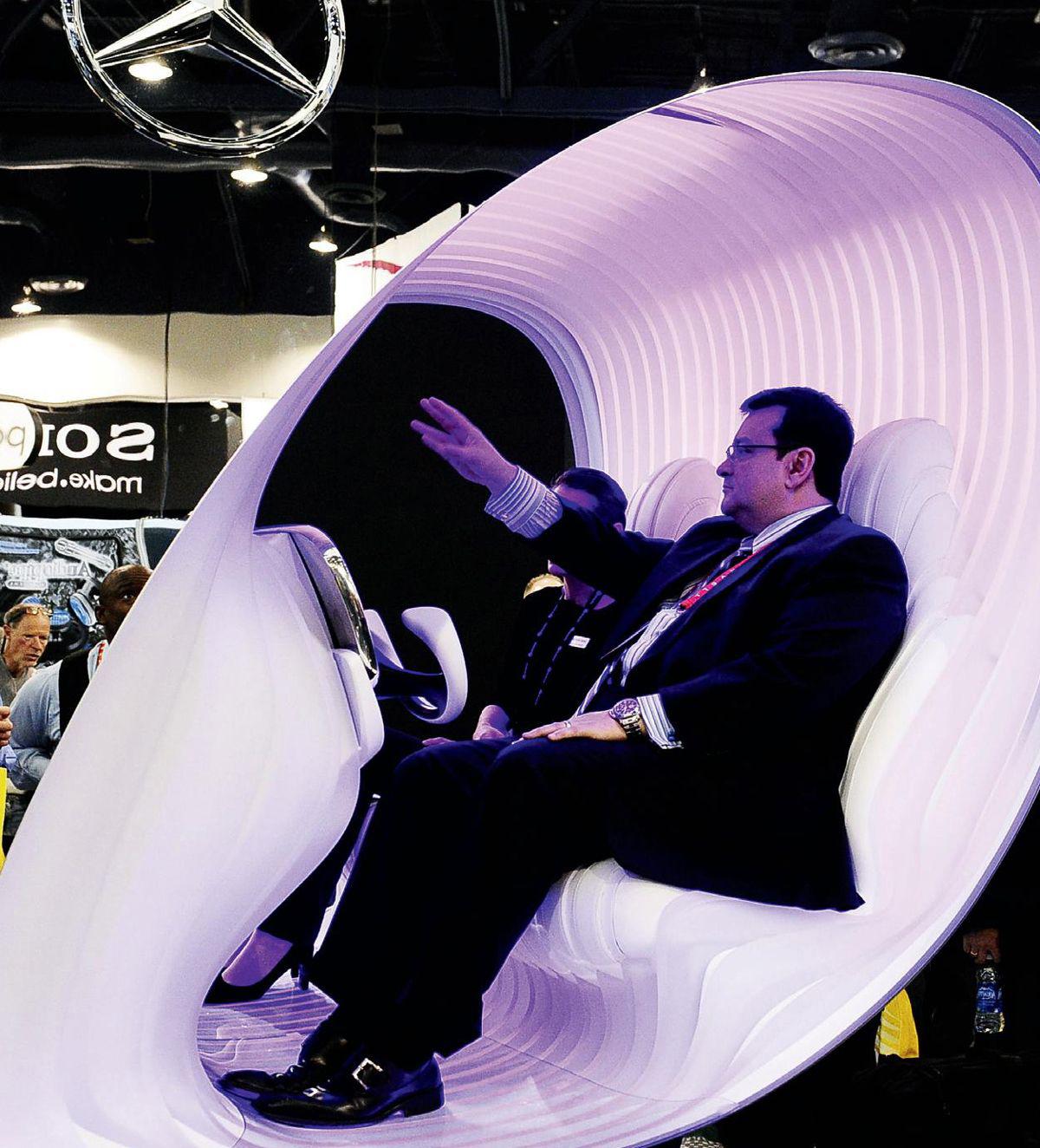

幾乎在同一時期,在地球的另一端,通用的人機工程專家Andy Gellatly接到一個新的任務,讓他主導凱迪拉克新一代車載信息娛樂系統的研發。此間,汽車信息娛樂系統如寶馬的iDrive,奧迪的MMI以及福特的Sync也都進入新一輪的產品開發周期中,并開始露出品牌化運營的雛形。對整個汽車業來講,這是一個重大轉變,意味著車機的信息娛樂功能會得到加強,并有可能在歷史上第一次與性能、設計等這些傳統元素列到一起,成為汽車品牌增值的一種手段。

不過,問題也隨之而來,Andy Gellatly說,以前通用的車機系統以每個車型的平臺為主導,一般是工程師開發了各種功能,然后告訴設計師去美化,設計師永遠是跟著工程師轉,經常還會被告知,“哎,不要太離譜了”。而現在企業開始轉向以用戶體驗為價值導向,必須以設計為主導,啟動一個新的研發流程,這就帶來了很大的挑戰。

不僅凱迪拉克,寶馬、奧迪及福特等也都面臨同樣的難題。近百年以來,汽車的創新都是零部件供應商以車廠為主導,車廠內部又是由工程師驅動。當車廠意識到要從“閉門造車”走向“開放造車”的時候,發現第一阻力竟然來自內部和體系。

全球汽車業由此普遍進入一個創新焦慮期。

內耗

“車機屏幕不清楚,巨慢無比,還不能觸摸,什么都看不了,只能聽聽CD”。消費數碼及移動互聯網在高速發展,蘋谷微更是將這波浪潮推向了極致,汽車卻仍停留在CD導航時代,很多車企突然意識到,原來一個國家的科技水平一直都是以汽車發展為標志,而現在卻已被外來行業遠遠甩在后邊了。

3年前,微軟大中國區企業服務部成立了一個新的團隊,專攻汽車與物聯網行業,王強任首席架構師。那時,王強經常會接觸一些車企的高管,跟他們聊汽車互聯網,反饋回來的意見大都相同:“我們為什么要做?”不過,沒持續多長時間,這種問題便自行偃旗息鼓了。并不是車廠不知道要以消費者體驗為核心,也不是車廠踩不到新技術的點,而是長期以來的研發體制固化了,一時難以掉頭轉彎。

2012年,當年由Andy Gellatly主導開發的凱迪拉克CUE系統面世,給人第一感覺就像在中控臺嵌入了一個iPad,其操作手法和體驗都與觸屏手機、平板電腦極相似。很多人甚至懷疑這是否是與蘋果合作的產物。不過,Andy卻證實CUE項目是獨立研發的,而且啟動時間與蘋果iPhone一代基本同期,甚至還要早。也就是說,凱迪拉克與當年的蘋果一樣幾乎在同一時間捕捉到了新的消費需求,“我們花了大量資源去調研,還革新了原來以工程師為主的研發流程,讓人機交互設計師、工業設計師以及圖形設計師在研發初期就參與到工程定義中來”, 作為這一項目的主操刀手,Andy也是這個項目流程的設計者和資源協調者。

盡管如此,CUE的正式面世距離當初立項的時間仍然過去了4年左右。寶馬新一代iDrive、福特的新SYNC系統的也基本保持同樣的節奏。這在所有車廠中已經算快的了,這些系統升級都比各自上一代周期快了一倍,但還是沒法和智能終端周期相比, iPhone在同期內已經升級到第5代了。

在傳統的體制下,車廠的研發周期都很長。通常車廠會花一年到一年半時間做調研,然后以此確定某個車型怎么去做,車型里面的娛樂系統,包括汽車電子要如何去改變;在這之后,項目再轉到工程體系去細化具體方案,而這個過程又要花一年到一年半時間,再轉到采購部門、供應商,去定制開發,這又是2~3年,整個流程加起來至少要4~5年,通常這個周期會長達7~8年。

除了汽車業固化的體制牽制了創新外,新一代的智能車載系統以及背后的車聯網需要一套新的技術、人才及組織體系來支撐。為此,近一兩年來,越來越多的車廠轉型更加徹底,成立了一個新的部門,叫車聯網部。可是,這并不意味問題的終結。

王強在與車廠打交道的過程中,感觸頗深。“首先產品定義上就容易模糊,以前汽車定義的產品都是實物部件,而車聯網既有實物產品,又有虛擬應用,很多人沒有經驗,認知程度低,因此,在定義過程中就會反復調整和變化。評估流程更為復雜,以前輪胎的評估標準是現成的,突然來一個在線音樂或步行導航應用,現有的人才、知識結構不匹配,有可能連測試人員都找不到”。

另外,車聯網部也會遇到來自企業傳統部門的阻力。很多車廠成立了車聯網部,有的在電子工程部下面,有的是兩個部門并行。當車聯網部對原來的導航儀供應商進行評估后,認為其可能不具備做新一代系統的能力,要求引入一家新的供應商,往往這時還要通過電子工程部,電子工程部就會說“好吧,拿來測試”,而測試很花時間,最后等都定下來,也許兩年過去了。

不僅電子部,還有營銷部和售后部,如果涉及到第三方,還有采購部,甚至呼叫中心,車聯網部必須一個個部門去談協同。原本只是研發一個新系統,建立一套新的研發體系,最后卻演變成一次對企業內部資源的重新梳理和整合,其中涉及到資源的協同和權益的重新分配等各種問題,都不是一個部門能解決的。“汽車電子部不愿意發現,最后話語權落到了車聯網部,長此以往,也許未來有一天汽車電子部就沒了”。

顛覆

要解決這樣的內耗,有什么新的模式?

在上海博泰悅臻網絡技術有限公司(以下簡稱上海博泰)總部辦公樓里,有一間很特別的會議室叫做“Cupertino” ,這是公司的頭腦風暴室,里面掛著喬布斯的照片及蘋果過去所有的產品路線圖。很多人都知道,美國加州的Cupertino市正是蘋果的總部所在地。從表面看,這是這家公司唯一可以找到的蘋果“入侵”的痕跡。而如果深究下去,就會發現蘋果對博泰的影響其實是“入骨”的。

如果說車聯網是一道文火慢燉的官菜,是一盤千變萬化的大棋,那么,在這盤大旗中,應宜倫遇到的問題也逃不脫整體局勢的影響,但是,他接招的方法卻很不相同。

在汽車整個體系下,創新的火車頭是車廠,供應商是傳統供應鏈中離消費者最遠的一個環節,沒有多少創新的主導權,走的都是定制生產路線。而這個定制生產又主要是圍繞巨頭車廠或大企業展開,只有這樣才能通過規模制勝。所以當4年前,上汽找到德爾福、博世及日本先鋒這些一流供應商的時候,3G汽車都還是一個完全陌生的概念,寶馬或凱迪拉克這樣的企業也都還在產品定義階段,供應商們就更不敢輕易冒風險了。另外,供應商在這方面的技術積累也確實是遠遠不夠。

“這跟蘋谷微的創新是完全不一樣”,上海博泰的常務副總杜平以前任職一家新加坡電子制造企業,他的觀察帶有鮮明的IT視角,“蘋果的創新來自于整個生態系統,離不開所有部件廠家的創新,是玻璃屏、高通的CPU、Wi-Fi技術等各個基礎廠家的創新總和,但部件的創新又不代表蘋果的創新。它的模式勝在一種集成式創新。”

某種程度上,汽車也是建立在一個完整價值鏈系統上的創新,但它的創新方向是反的,是背向市場的。而蘋果對創新模式的貢獻是將平臺和應用分離,應用開發商在iOS平臺上開發產品,只需要遵循一些基礎規則就可以,它們更多的不是關心蘋果在做什么,而是時時刻刻在揣摩如何讓消費者開心,用戶需要什么,蘋果創新的源動力來自市場。

應宜倫的加入是對汽車傳統供應鏈體系的一次“顛覆”。為了承接上汽3G汽車的研發生產,應宜倫專門成立了上海博泰,而他本人也就從一名廣告人,變成廣告與技術的“雙面人”。

應宜倫是一位策略家,從一開始接受這個項目,就沒準備按常規去做。他的目的很明確,就是要“在車聯網藍海中打造一個全新的價值鏈”。事實也確是按他所設想的發展,先在上海,南京和北京三地分別建立了網絡、系統開發及IT三個核心能力,其中并不包括生產能力。應宜倫借鑒蘋果的模式,由博泰自己定義產品,同時嚴格把控成本和產品品質,生產制造全部外包。在尋找供應商時,博泰不受上汽傳統供應鏈的束縛,唯“技術為標準”,放眼各個行業,聯通、新浪、華為,包括之前覺得“做不了”的博世、德爾福都成為了博泰的供應商。

這樣一種方式,使得上海博泰的產品創新周期大大縮短,2011年,蘋果Siri在全球剛上市一個月,上汽就發布了iVOKA語音云駕駛系統,到去年已經更新到了第二代。

全新的藍海

在蘋谷微還沒有大規模進入汽車行業之前,給汽車業帶來變化更多的是企業研發和價值鏈模式的創新,這足以去刺激汽車業從內部組織架構、研發流程到整個生態鏈來一次顛覆性的改造。然而,到目前為止,一些車廠基本還停留在“理念先進,行動謹慎,軟硬件落后”的層面。也有像上汽這樣的企業,愿意大膽引入新興勢力,由一家“深度蘋果化”的企業——上海博泰來撬動傳統產業鏈上的變革。

不同車廠的不同態度和做法,都是在兼顧自身利益基礎之上綜合考量的結果。在歐洲,寶馬、沃爾沃和愛立信還共同制定了一個新的聯盟NGTP(下一代車聯網框架),已經得到了大眾和奔馳的熱烈呼應。它們正試圖通過建立一個基本的車聯網框架標準,目的是將車機終端、第三方應用商、服務提供商以及運營商等實現組件化,這樣能最大限度保護車廠利益,同時讓車廠能變得更加靈活,對創新反應更快。

在中國,車廠及運營商們也在干同樣一件事。在去年年底的昆山第二屆車載信息服務產業年會上,一汽、上汽、中國聯通、奇瑞、中國電信、啟明、博泰、東風、中標軟件、中標普華等企業也制定出了一個汽車智能化等級評定規范、5個車載信息服務人機交互標準和1個車載信息服務軟件標準體系。

不同的立場也引伸出了兩種不同的變革路線:一種主張以車機終端為基礎去發展,融合最新消費電子技術,同時兼顧汽車本身的制造工藝,“吸取IT長處,但不讓你控制我。跟蘋果一樣,誰控制終端,誰獲得主導權,內容都是依附在終端之上”。另一種則認為,未來在汽車內,手機屏、車機屏等各種屏都不會是中心,真正的中心在后端的云平臺上,這上面有可能引發出萬千種變化。

至于未來到底會朝哪種路線演進,一切都還很難說。車廠一定會抵抗被消費電子化,“很長一段時間內,車聯網會成為一個標配,應用會免費”,但是,它們會在自己的地盤上盡可能通過研發提升產品的差異性,這是王強的觀點。

然而,車聯網是一個龐大的價值鏈,會打破原有產業的界限,帶動上下游不同產業的融合,這是它的源動力。“智能汽車的創新不是簡單的拿來主義”,應宜倫說,一定是從各個行業中最大或最好的企業中獲取資源,在這么龐大的產業生態中,你需要合作的企業都是些大鱷,每個公司的市值都在幾百億元甚至上千億元以上,跟它們合作,如何用你的創新去撬動對方最好的資源,才是企業的核心能力。

以前是大魚吃小魚,現在小魚撬動大魚的時代很可能正在到來。