先予后取:“高盛”在中國的手段

作為世界上最會投資的金融機構,在中國改革開放之初,“高盛”就敏銳地覺察到中國市場有可能成為未來世界經濟圈中有巨大潛力的市場之一,“高盛”于1984年在中國香港建立第一個辦公室,又于1994年在北京和上海分別設立了“高盛”駐中國內地辦事處”。

從1997年開始的10年間,中國多家國有企業通過海外上市的方式進行了國有企業股份化的深層次改革——中國企業通過“高盛”在海外市場發行的籌資總額超過其他投資銀行幫助國企在海外發行的籌資總額。不可否認,在中國改革開放的過程中,“高盛”的確成功地扮演了“中國人民的好朋友”這一角色。之所以用“扮演”來形容“高盛”于中國的關系,是因為作為世界最大的投行,“高盛”本質上是要最大限度地從別人身上攫取每一筆財富。1998年,根據“高盛”的建議,中國石油業進行了重組,誕生了中國石油化工集團總公司和中國天然氣集團總公司。緊接著,“高盛”又建議中國石油天然氣集團總公司成立了中國石油天然氣有限公司(簡稱:中石油),并在2000年3月在香港上市。就在中石油在香港上市的當月,英國石油公司(BP)在“高盛”的幫助下買入了5.78億美元的中石油股票,而英國石油公司在2004年再通過“高盛”賣出中石油股票的時候,它手中所持有的中石油股票價格已經上漲到了16.5億美元。當然,“高盛”是不會無緣無故地幫助英國石油公司的,據媒體報道,“高盛”從幫助英國石油公司在石油股票上賺取巨額利潤的過程中拿到的好處費不下1億美元。

2003年4月,作為亞洲最賺錢的公司,中石油自然不會逃脫“股神”巴菲特的眼睛。但是,巴菲特想要進入H股購買中石油就必須經過高盛的手,因為“高盛”是當時持有中石油“籌碼”最多的人。在“高盛”的全力幫助下,巴菲特賺了約30億美元。幫助巴菲特的“高盛”自然拿到了一筆不菲的傭金。

正當英國石油公司與巴菲特等在投資中石油獲得高額利潤的時候,“高盛”又開始建議中石油回歸A股,但是中石油在A股的發行價高達48.8元人民幣,是其在H股的3倍多。當無數的中國股民擠破腦袋搶購中石油股票的時候,殊不知中石油的“瘋牛”行情已經是強弩之末。到2010年3月初,中石油股價已經跌到了12元人民幣左右,股價流失了3/4。無數的中國股民都在質疑中石油憑什么以高出H股3倍的價格在A股上市的時候,卻不知道這一切都是“高盛”操作的結果。

現在,高盛不只是以自己的影響力干預中國金融市場,并且在國際金融市場處處和中國“作對”。比如,在以美國為首的發達國家施壓中國政府要求人民幣升值的時候,作為美國政府忠實合作者的高盛也在不同的場合發表“人民幣不升值危害論”。高盛的亞洲副總裁柯蒂斯在2005年的北京“全球財富論壇”上稱:“人民幣的匯率壓力為全球經濟的發展帶來了不可估量的壓力,尤其是中美貿易的失調,人民幣匯率過低更是難辭其咎。”如果每一個中國人都知道20世紀90年代日元大幅升值為日本經濟帶來的惡果的話,一定會對柯蒂斯的言論深惡痛絕。要知道,當年壓日元升值就是“高盛”、“摩根”以及歐、美政府共同作用的結果。當年的日本經濟在經濟高速增長的過程中突然“熄火”,從而導致其經濟經歷了10多年的停滯不前。

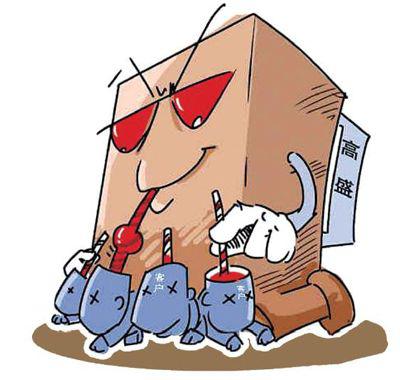

從“高盛”幫助中國國有企業股份化向更深層次發展這一點看,我們可以說當時的“高盛”是中國人民的好朋友,而從“高盛”幫助英國石油公司和巴菲特等人從中石油攫取巨額財富、并讓中石油以高于H股3倍的價格在A股發行時,我們可以看清楚“高盛”貪婪的一面。尤其是“高盛”在世界不同重要場合叫囂“人民幣不升值危害論”的時候,我們可以得出這樣一個結論——“高盛”眼里的中國市場就是一塊肥肉,而“高盛”就是時刻緊盯著這塊肥肉的“餓狼”。

高盛集團入股了中國石化、中糧集團、金龍魚等多家大型骨干企業,并占有中國移動的股份,這都是值得我們警惕的。

(摘自中國發展出版社《金融之巔:美國投行興衰史》 作者:同生輝)