《大尾鱸鰻》在臺意外稱霸

2013-02-20 19:12:07

環(huán)球時報 2013-02-20

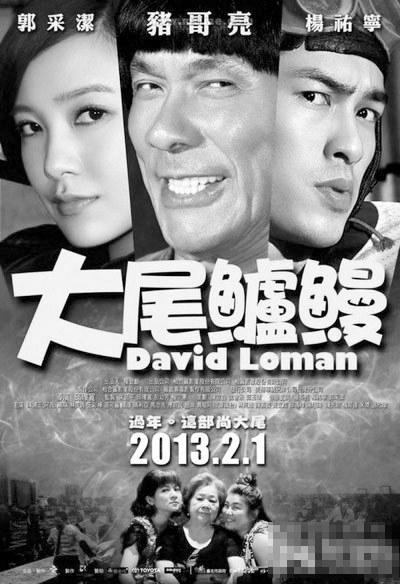

本報駐臺北特約記者 蕭師言 上映16天,票房3.5億新臺幣(約合9000萬人民幣),臺灣觀眾一邊大喊著“低俗”,卻一邊親手將本土喜劇片《大尾鱸鰻》(海報見右圖)推上了臺影史票房榜冠軍的寶座。該片目前創(chuàng)下的紀錄是“最短時間破3億票房的臺灣本土電影”,它直追的目標即是臺影史票房冠軍《海角七號》(約5億新臺幣)。 《大尾鱸鰻》是一部典型的本土喜劇,靠閩南方言、普通話和英語摻雜出的笑果取悅觀眾,講述了一個由臺灣老牌綜藝天王“豬哥亮”扮演的臺鄉(xiāng)下攝影師進城意外成為黑老大進而在黑白兩道間掙扎的無厘頭故事。《大尾鱸鰻》片名以閩南方言解釋即“大流氓”,而該片被不少臺灣媒體稱為 “充滿流氓習氣”,片中粗口頻出,葷段子頻現,“令人想起上世紀五六十年代臺灣方言電影泛濫時的景象”。 這樣一部低俗指數頗高的電影為何能成為臺灣今年春節(jié)期間最受歡迎的影片,答案是它吸引了太多曾經根本不看電影的臺南觀眾。臺灣電影市場以前主要在北部,北部的電影院線不但影院多而且看電影的人口也多,臺灣南部過去根本不被列為電影的主要消費市場,因此幾乎年年的臺灣十大賣座電影都得靠北部觀眾撐場。《大尾鱸鰻》的到來改變了這種“北熱南冷”的現象,而且一舉貢獻出“南熱北冷”的局面。具體來說就是該片吸引了臺灣南部絕大多數40歲往上的中老年觀眾,迎合了他們的鄉(xiāng)土生活情趣。而與之相反,文化水準相對較高,看慣了小清新之作的臺灣北部觀眾則對該片嗤之以鼻,認為這樣的電影票房越高越證明臺灣電影的淪落。▲

環(huán)球時報2013-02-20