中國弱筋小麥與美國軟麥溶劑保持力等品質比較

張 勇, 張 曉, 張伯橋, 高德榮, 馬談斌

(江蘇里下河地區農業科學研究所/農業部長江中下游小麥生物學與遺傳育種重點實驗室,江蘇 揚州225007)

中國小麥品質育種始于20 世紀80 年代中期,但當時大多重視優質強筋育種研究,而弱筋小麥則一度被視為“劣質小麥”,育種工作相對滯后,有關弱筋小麥種質創新、遺傳特性及實用、快速的弱筋品質鑒定方法等均缺乏研究[1-5],生產上缺少優質弱筋小麥新品種。自2001 年農業部制定和發布中國小麥品質區劃起,“長江中下游麥區”被列為中國唯一的優質弱筋小麥優勢產業帶,江蘇沿江、沿海地區處于其核心區域,且弱筋小麥也被江蘇省明確列為優質專用小麥產業發展規劃的重點[6]。上述措施有力地促進了中國弱筋小麥育種和生產的發展,一批弱筋小麥品種如揚麥9 號、寧麥9 號、揚麥13、揚輻麥2 號和寧麥13 等相繼育成并在長江下游麥區推廣應用[7-9],緩解了生產上對優質專用弱筋小麥品種的迫切需求。但現有弱筋品種仍然存在一些不足,普遍表現為蛋白質含量偏高,面團延展性較差,品質性狀在不同年份和地點間的波動較大等問題,弱筋品質總體水平尚待進一步提高[10-12]。

溶劑保持力(Solvent retention capacity,簡稱SRC)是由Slade 和Levine 于1994 年提出的評價軟質小麥品質新方法[13-15],用于檢測的有蒸餾水、5%碳酸鈉溶液、5%乳酸溶液以及50%蔗糖溶液等4種溶劑,其中碳酸鈉SRC (簡稱SCSRC)值與面粉中破損淀粉數量相關,乳酸SRC (簡稱LASRC)值與麥谷蛋白特性有關,蔗糖SRC(簡稱SSRC)值與戊聚糖特性有關,而水SRC(簡稱WSRC)值則受面粉中所有成分的影響,其數值大小可以反映面粉的綜合特性[15-17],現SRC 在美國已成為評價軟麥品質的主導方法[18]。

早在20 世紀50 年代,美國就開展了品質育種和品質區劃等方面的研究,根據生態環境劃分不同的品質產區,有力地推動了優質小麥的育種和出口貿易的發展,其軟麥蛋白質含量低,面筋強度弱、延展性好,是加工餅干和糕點的優良原料[6,19]。

為篩選和利用優異資源,對2008 年從美國軟麥實驗室引進的89 份軟麥品種,以及從國內收集的生產上使用或報道過的18 份弱筋品種[7,9-10,20]在溶劑保持力等方面的品質狀況進行了研究,以期為品種改良中利用這些資源提供指導。

1 材料與方法

1.1 參試材料

試驗材料共107 份(表1),其中中國弱筋品種18 份,編號為1 ~18,美國軟麥材料89 份,編號為19 ~107,這 些 品 種 分 別 于2009 ~2010 年 度 和2010 ~2011 年度種植于江蘇里下河地區農業科學研究所試驗基地(江蘇揚州)。試驗采用隨機區組設計,第1 年3 次重復,第2 年2 次重復,每小區4行,每行40 粒,粒播;行長1.33 m,行距0.23 m。

表1 試驗所用材料Table 1 Soft wheat varieties used in the experiment

1.2 檢測方法

檢測指標包括水SRC、蔗糖SRC、乳酸SRC、碳酸鈉SRC、籽粒硬度、籽粒蛋白質含量、株高、千粒重等。SRC 檢測采用1 g 粉微量SRC 法[21-24];硬度通過單粒谷物特性測定儀(SKCS4100)測定,以300 粒種子硬度的平均值計算,其值越大,表示硬度越高;蛋白質含量采用DA7200 近紅外儀檢測,重復2 次。

1.3 數據分析

采用SPSS16.0 統計分析軟件和EXCEL2007 對檢測數據進行采集和分析(其中硬度、蛋白含量和千粒重第1 年只檢測了第1 重復和第2 重復的數據)。

2 結果

2.1 4 種SRC 表現

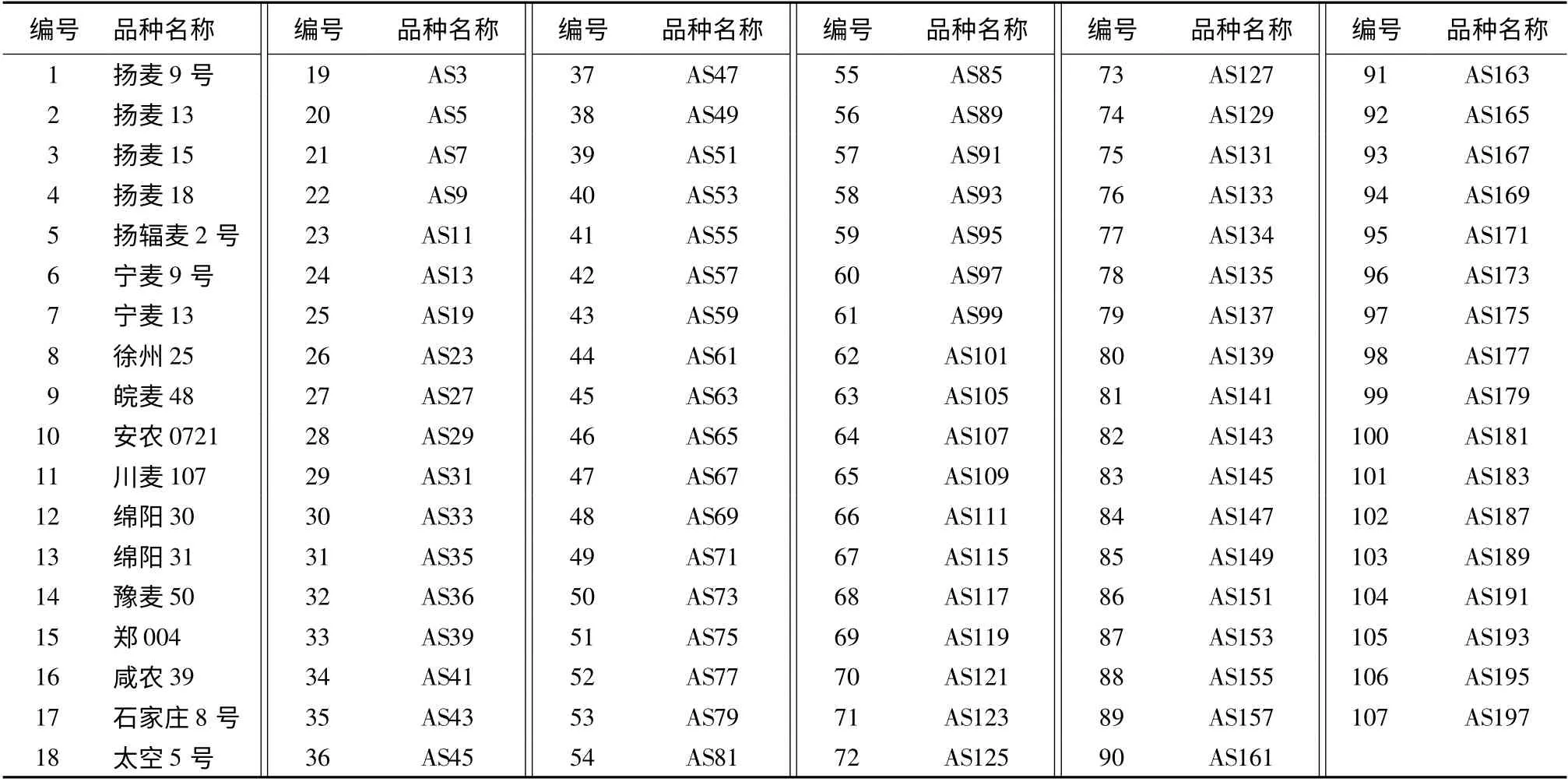

兩年度107 份品種4 種溶劑SRC 檢測結果見表2,水SRC 變 幅 分 別 為62.35% ~86.45% 和54.87% ~88.00%,平均值分別為75.68% 和68.54%;蔗糖SRC 變幅分別為90.35% ~113.85%和88.39% ~113.09%,平均值分別為103.03%和98.08%;碳酸鈉 SRC 變幅分別為72.95% ~134.80% 和78.61% ~109.64%,平均值分別為106.90% 和 89.67%;乳 酸 SRC 變 幅 分 別 為67.65% ~95.10%和63.92% ~87.98%,平均值分別為80.65%和74.46%。4 種SRC 在品種間均差異極顯著,盡管均為軟麥或弱筋品種,但在SRC 性狀上仍存在較大的變化。

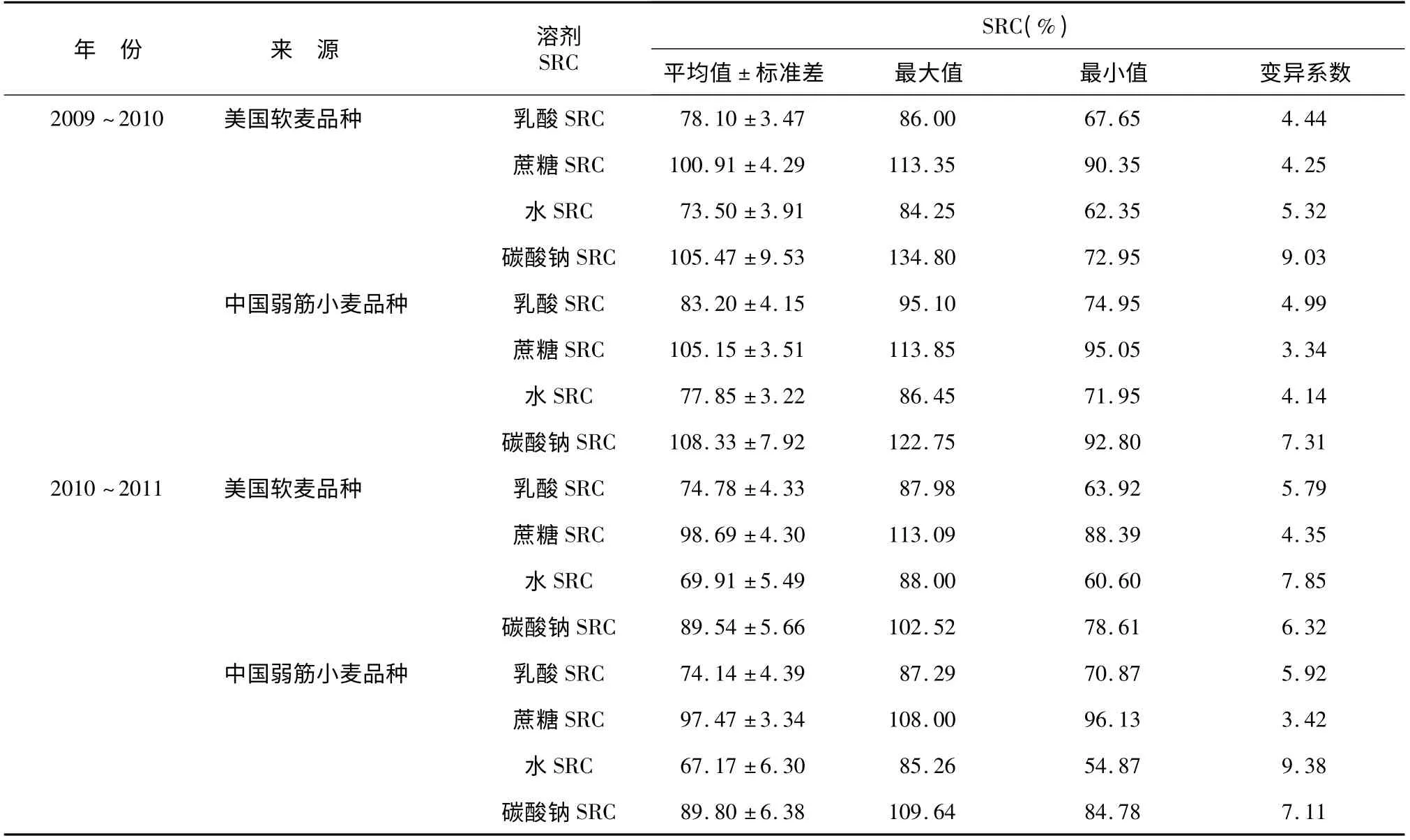

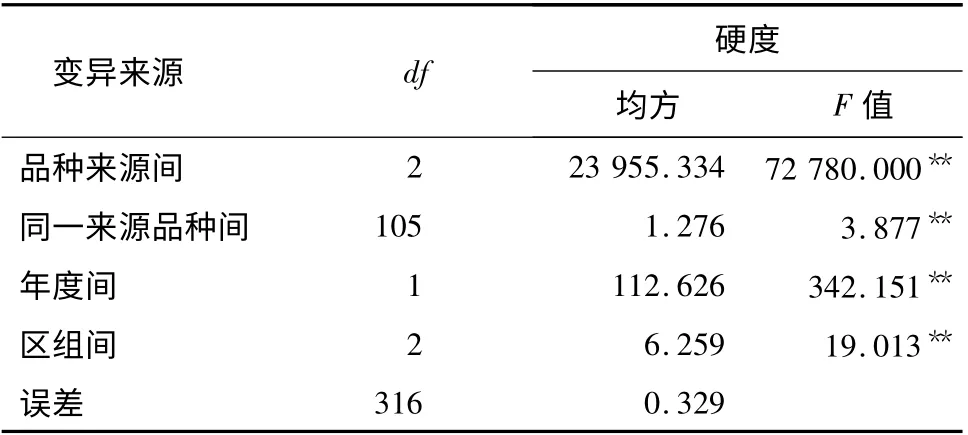

從表3 可見,美國軟麥和中國弱筋小麥品種4種溶劑SRC 值在品種來源間、年度間、來源內品種間差異均極顯著(P <0.01),且主要為品種來源間差異。

表2 2009 ~2010、2010 ~2011 年美國軟麥與中國弱筋小麥SRC 比較Table 2 Comparison of four SRCs between American soft wheat varieties and Chinese weak-gluten wheat varieties in years 2009 -2010 and 2010 -2011

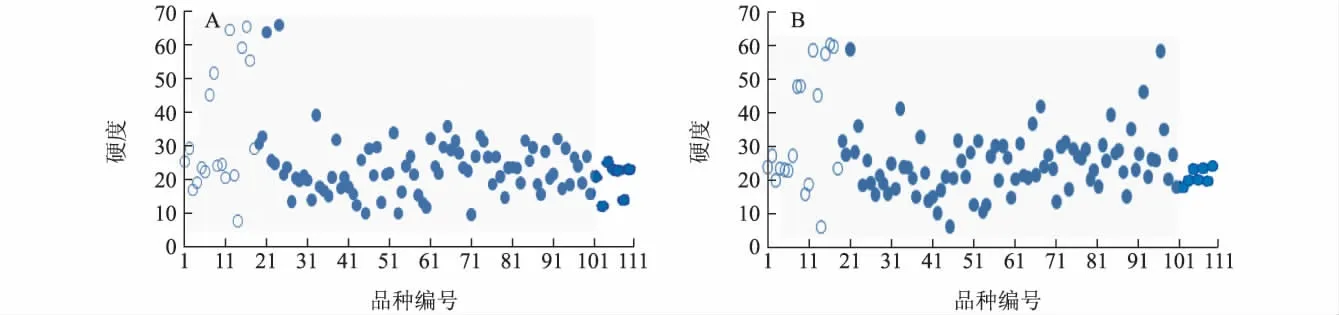

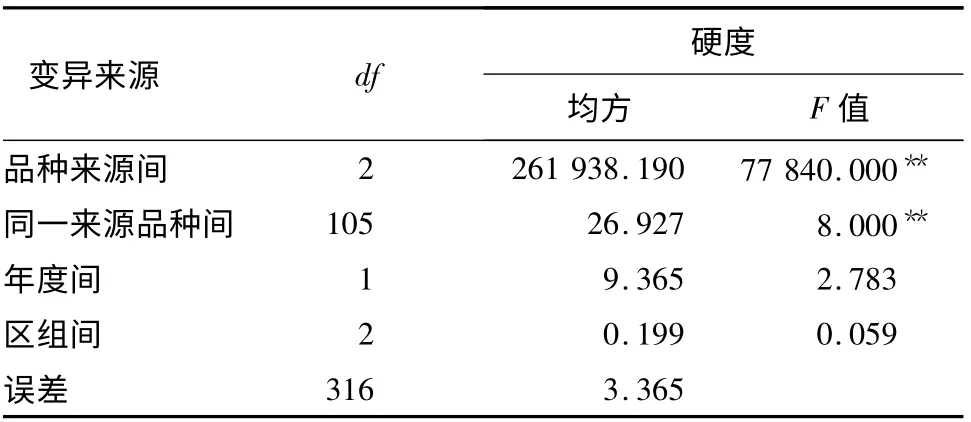

2.2 品種硬度表現

兩年度107 份參試品種間硬度分別為7.84 ~66.30 和5.29 ~71.32,平 均 值 分 別 為28.72 和29.77,品種間差異極顯著(圖1、表4)。以軟質小麥硬度值在40 以下的標準劃分,達到軟質小麥標準的品種分別有99 個和95 個。

2009 ~2010 年度美國軟麥除AS7、AS13 兩個品種硬度分別為64.13 和66.30 外,其余87 個品種硬度均在40 以下,最小的僅為9.80,中國18 個弱筋品種有6 個品種硬度大于40;2010 ~2011 年度美國軟麥除AS7、AS39、AS115 、AS165 、AS173 共5 個品種硬度大于40 外,其余84 個品種硬度均在40 以下,最小的僅為5.29,中國18 個弱筋品種中有11個硬度小于40,最小值為6.20。方差分析表明,不同來源品種間及同一來源內不同品種間硬度差異達極顯著,年度、區組間差異達到顯著水平(表4)。

表3 2009 ~2010、2010 ~2011 年度美國軟麥與中國弱筋小麥品種SRC 值方差分析Table 3 ANOVA for four SRCs between American soft wheat and Chinese weak-gluten wheat in years 2009 -2010 and 2010 -2011

圖1 美國軟麥與中國弱筋小麥硬度分布Fig.1 Hardness of American soft wheat varieties and Chinese weak-gluten varieties in years 2009 -2010 and 2010 -2011

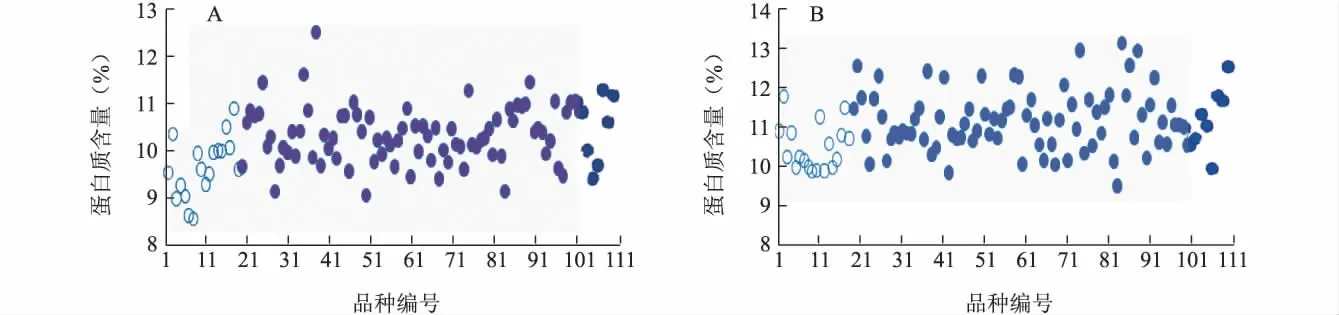

2.3 蛋白質含量表現

兩年度107 份參試品種間蛋白質含量分別為8.59% ~12.54%和9.56% ~13.19%,平均值分別為10.00%和10.89%,品種間差異極顯著(圖2、表5)。以軟質小麥蛋白質含量在11.50%以下的標準劃分,則兩年度分別有105 個和91 個品種達軟麥標準。

2009 ~2010 年度美國軟麥平均蛋白質含量為10.34%,有87 個品種蛋白質含量均在11.50%以下,最小的僅為9.09%;中國18 個弱筋品種蛋白質含量均小于11.50%,平均蛋白質含量為9.67%,蛋白質含量最小的為8.59%。2010 ~2011 年度美國軟麥平均蛋白質含量為11.23%,除14 個品種蛋白質含量分別大于11.50%外,其余75 個品種蛋白質含量均在11.50%以下;中國弱筋麥(18 份)平均蛋白質含量為10.55%,蛋白質含量大于11.50%的有兩個,其余16 個品種蛋白質含量均小于11.50%。

圖2 美國軟麥與中國弱筋小麥品種蛋白質含量分布Fig.2 Protein contents of American soft wheat and Chinese weak-gluten wheat in years 2009 -2010 and 2010 -2011

表5 2009 ~2010、2010 ~2011 年度美國軟麥與中國弱筋小麥品種蛋白質含量的方差分析Table 5 ANOVA for protein contents of American soft wheat and Chinese weak-gluten wheat in years 2009 -2010 and 2010-2011

對美國軟麥與中國弱筋小麥品種蛋白質含量方差分析表明,來源間、相同來源品種間、年度間、區組間均差異極顯著(表5),表明蛋白質含量在品種間、年度間波動較大。

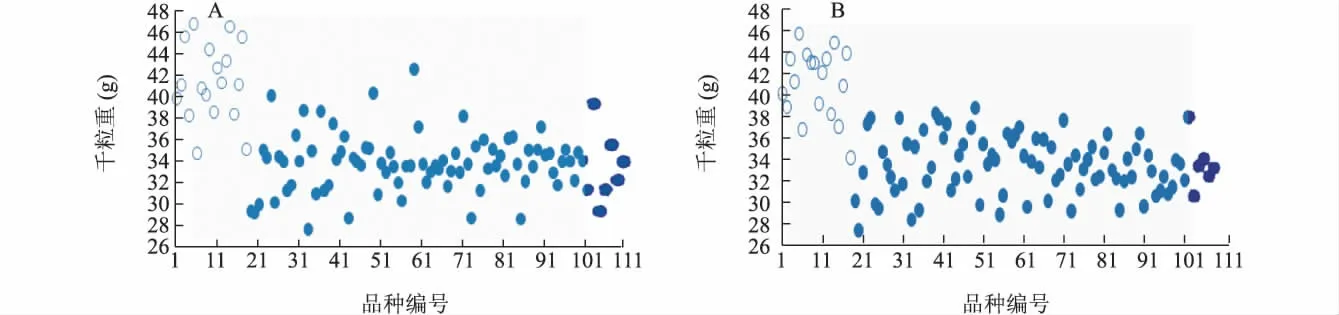

2.4 千粒重表現

兩年度107 份參試品種千粒重分別為27.63 ~46.87 g 和27.46 ~45.77 g,平均值分別為37.61 g和37.29 g,品種間差異極顯著(圖3、表6)。美國軟麥品種千粒重明顯低于中國弱筋品種,2009 ~2010年度和2010 ~2011 年度平均千粒重僅33.80 g 和33.48 g,而中國18 個弱筋品種的平均千粒重分別為41.42 g 和45.77 g。

圖3 美國軟麥與中國弱筋小麥品種千粒重分布比較Fig.3 1 000-grain weights of American soft wheat and Chinese weak-gluten wheat in years 2009 -2010 and 2010 -2011

2.5 低SRC 值、低蛋白質含量和低硬度品種的篩選

由于美國AACC 56-11 推薦乳酸SRC 越高越好,而國內研究卻與之相反。水SRC、碳酸鈉SRC和蔗糖SRC 的推薦指標國內外研究結果基本一致,所以本研究僅篩選了除乳酸SRC 以外的其他3 種SRC 值較低的品種資源。從參試的107 份品種中,篩選了水SRC、碳酸鈉SRC 和蔗糖SRC 最低的10個品種,結果列于表7,其中2009 ~2010 年度全部為美國軟麥,2010 ~2011 年度中國僅有揚麥15 和石家莊8 號2 個品種水SRC 較低,其余也均為美國軟麥。107 份品種中AS97 兩年度3 種SRC 均表現較低;AS137 在2009 ~2010 年度3 種SRC、2010 ~2011 年度水SRC 和蔗糖SRC 均表現較低;AS123在2009 ~2010 年度水SRC、蔗糖SRC 較低,2010 ~2011 年度水SRC 均表現較低;AS59 兩年度水SRC均較低。

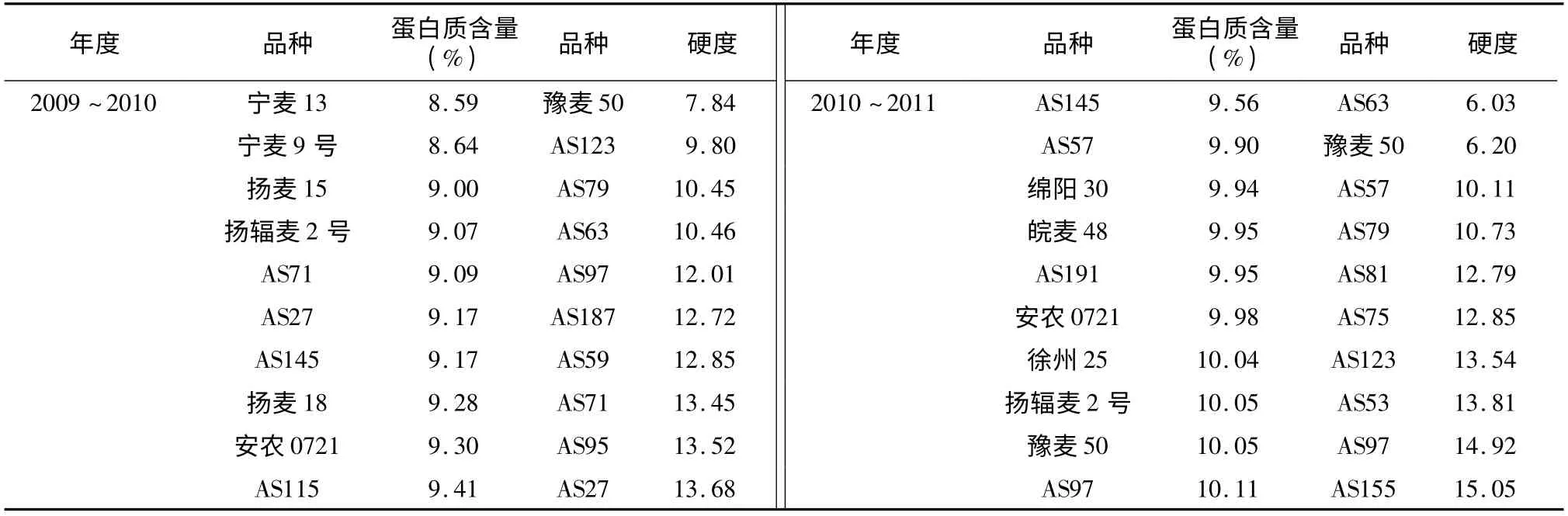

兩年度蛋白質含量和硬度最低的10 個品種列于表8,其中蛋白質含量最低的10 個品種中中國弱筋品種有6 個,分別為寧麥13、寧麥9 號、揚麥15、揚輻麥2 號、揚麥18、安農0721(2009 ~2010 年度)和綿陽30、皖麥48、安農0721、徐州25、揚輻麥2號、豫麥50(2010 ~2011 年度),蛋白質含量兩年度均較低的品種有揚輻麥2 號、AS145 和安農0721;而硬度兩年度中均僅有豫麥50 為中國弱筋品種,此外,兩年度表現均較低的品種還有AS123、AS79、AS63 和AS97。

表6 2009 ~2010、2010 ~2011 年度美國軟麥與中國弱筋小麥品種千粒重的方差分析Table 6 ANOVA for 1 000-grain weight of American soft wheat and Chinese weak-gluten wheat in years 2009 -2010 and 2010 -2011

表7 2009 ~2010、2010 ~2011 年度全部參試品種中3 種溶劑SRC 值最低的10 個品種Table 7 Ten varieties with the lowest water SRC,sodium carbonate SRC and sugar SRC in all the tested varieties in years 2009 -2010 and 2010 -2011

表8 2009 ~2010 和2010 ~2011 年度全部參試品種中蛋白質含量和硬度值最低的10 個品種Table 8 Ten varieties with the lowest hardness and protein content in all the tested varieties in years 2009 -2010 and 2010 -2011

3 討論

與中國弱筋小麥品種相比美國軟麥的水SRC、碳酸鈉SRC 和蔗糖SRC 值均較小,說明在溶劑保持力特性方面中國品種與美國軟麥仍存在明顯差距。與美國軟麥相比中國弱筋小麥品種擁有低蛋白質含量的優勢,存在一批低蛋白質含量的品種資源,2009 ~2010 年度蛋白質含量最低的10 個品種中中國弱筋小麥品種占6 個,美國軟麥僅占4 個;2010 ~2011 年度中國弱筋小麥品種仍然占有6 個。從硬度比較情況來看,中國低硬度值的小麥品種數與美國軟麥品種數相比略顯不足,特別是硬度值在20 以下的品種較少,2009 ~2010 年度最低的為豫麥50,但其他9 個均為美國軟麥品種;2010 ~2011 年度硬度最低的為AS63,其次為豫麥50,最低的10 個品種中有9 個為美國軟麥。

由于溶劑保持力在美國已經作為評價軟質小麥的主導方法,而且何中虎等對國內弱筋小麥國標建議稿中已建議加入水SRC、碳酸鈉SRC 和蔗糖SRC,指出餅干弱筋小麥應該首先考慮籽粒硬度,其次為蛋白質含量、吸水率和溶劑保持力[25]。本研究中發現蛋白質含量在年度間波動較大,而硬度及溶劑保持力則較蛋白質含量要相對穩定,所以在后續的弱筋品種品質改良中應加強硬度和溶劑保持力的篩選力度。

盡管美國軟麥品種在SRC 特性方面表現較為突出,但在江蘇淮南麥區種植其在農藝性狀上存在明顯不足:第一,美國軟麥品種株高明顯偏高(平均株高達109 cm),抗倒性差,而中國18 個弱筋品種平均株高為94 cm;第二,美國軟麥品種千粒重較低;第三,美國軟麥赤霉病抗性較差,多數品種在中感到感的水平,而江蘇淮南麥區生產應用品種赤霉病抗性一般應達到中抗水平。因此,在中國弱筋小麥品質改良中利用美國軟麥品種時必須注意相關性狀的互補改良,以提高育種效率。

[1] 昝香存,周桂英,吳麗娜,等. 我國小麥品質現狀分析[J]. 麥類作物學報,2006,26(6):46-49.

[2] 林作楫,雷振生,楊 攀,等. 中國小麥品質育種進展與問題[J]. 河南農業科學,2007(2):5-8.

[3] 張伯橋,張 曉,高德榮,等. 吹泡儀參數作為弱筋小麥品質育種選擇指標的評價[J]. 麥類作物學報,2010,30(1):29-33.

[4] 劉玉金,吳宏亞,吳立松,等. 弱筋小麥揚麥13 號種子超稀擴繁及稻草全量還田高產栽培技術[J].江蘇農業科學,2012,40(2):57-58.

[5] 楊學明,姚金保,馬鴻翔,等.殺菌劑對弱筋小麥寧麥9 號品質和產量的影響[J].江蘇農業學報,2012,28(4):709-712.

[6] 何中虎,林作楫,王龍俊,等. 中國小麥品質區劃的研究[J].中國農業科學,2002,35(4):359-364.

[7] 楊學明,姚金保. 充分利用江蘇淮南地區生態條件大力推廣優質弱筋小麥寧麥9 號[J]. 江蘇農業科學,2002(1):15-17.

[8] 胡 宏,盛 婧,郭文善,等. 氮素對弱筋小麥寧麥9 號淀粉形成的調節效應[J]. 麥類作物學報,2004,24(2):92-96.

[9] 李春燕,徐月明,郭文善,等. 氮素運籌對弱筋小麥揚麥9 號產量、品質和旗葉衰老特性的影響[J]. 麥類作物學報,2009,29(3):524-529.

[10] 姚金保,馬鴻翔,張平平,等. 中國弱筋小麥品質研究進展[J]. 江蘇農業學報,2009,25(4):919-924.

[11] 吳宏亞,朱冬梅,張伯橋,等. 江蘇弱筋小麥品種表現及存在問題探析[J]. 中國農學通報,2006,22(10):169-172.

[12] 張 曉,張 勇,高德榮,等. 中國弱筋小麥育種進展及生產現狀[J]. 麥類作物學報,2012,32(1):184-189.

[13] SLADE L,LEVINE H. Structure-function relationships of cookie and cracker ingredients[M]//FARIDI H. The Science of Cookie and Cracker Production. New York:Chapman and Hall,1994:23-141.

[14] HAYNES L C,BETTGE A D,SLADE L. Soft wheat and flour products methods review:solvent retention capacity equation correction[J]. Cereal Foods World,2009,54(4):174-175.

[15] CHEMISTS AACC. Approved Methods of the AACC[S]. 10th ed. 2000(Method 56-11).

[16] GAINES C. Report of the AACC committee on soft wheat flour Method 56-11,Solvent Retention Capacity Profile[J]. Cereal Foods World,2000,45:303-306.

[17] GUTTIERI M J,BECKER C,SOUZA E J. Application of wheat meal solvent retention capacity tests within soft wheat breeding populations[J]. Cereal Chemistry,2004,81(2):261-266.

[18] KWEON M,SLADE L,LEVINE H. Solvent retention capacity(SRC)testing of wheat flour:principles and value in predicting flour functionality in different wheat-based food processes and in wheat breeding-a review[J]. Cereal Chemistry,2011,88(6):537-552.

[19] YAMAMOTO H,周桂蓮. 美國軟質小麥的流變學特性及烘焙品質[J]. 麥類作物,1997,19(1):45-48.

[20] 姚金保,馬鴻翔,姚國才,等. 氮素對弱筋小麥寧麥13 籽粒產量和蛋白質含量的影響[J]. 江蘇農業學報,2009,25(3):474-477.

[21] American Association of Cereal Chemists. Approved Methods of the AACC[S]. 9th ed.1995(Method 56-10).

[22] 高 梅,張國權,倪芳妍,等. 微量SRC 值與小麥品質的關系[J].西北農林科技大學學報:自然科學版,2007,34(12):87-91.

[23] 周淼平,吳宏亞,余桂紅,等. 小麥溶劑保持力微量測定方法的建立[J]. 江蘇農業學報,2007,23(4):270-275.

[24] 張 勇,金 艷,張伯橋,等. 我國不同麥區小麥品種的面粉溶劑保持力[J].作物學報,2012,38(11):2131-2137.

[25] 何中虎,夏先春,陳新民,等. 中國小麥育種進展與展望[J].作物學報,2011,37(2):202-215.