云計算指標體系研究方法初探

楊 劍,宮云平,王燕川

(1.中國電信股份有限公司廣東研究院 廣州510630;2.中國電信集團公司 北京100032)

1 引言

目前,國內各大電信運營商已經建立了大量的云平臺,把云計算技術廣泛應用到電信網絡中,既對現有電信業務平臺及IT系統進行了整合和遷移;也提供了大量的云計算服務,包括云桌面、云存儲、基于云計算的數據中心和呼叫中心等。但是,云計算的運營管理對傳統電信運營商而言是一個新的課題,電信運營商對云計算服務以及云平臺的管理仍處于探索狀態,因此會面臨一系列問題,其中包括:如何監控和檢測云平臺自身的運行情況;如何量化評估為用戶所提供的服務質量;如何把云平臺和云計算服務納入運行維護考核體系,以確保云服務質量指標能夠滿足用戶的需求等。為了解決這一系列問題,亟需建立一套云計算平臺和服務的指標體系,以指導云計算平臺管理和業務運營工作的開展。

鑒于云計算是一種新出現并且不斷發展的技術,目前業內沒有比較完善的指標體系,而且各個標準化組織的云計算服務質量指標相關標準的研究仍處于初級階段,因此云計算指標體系仍是一個全新的研究課題。相對于傳統的電信業務平臺,云計算平臺存在許多優點,如實現計算、內存、存儲、網絡等資源的共享,基于虛擬化的資源池提供服務。云計算服務有固定的分類并且存在固定的層次關系(如PaaS類服務基于IaaS類服務之上提供),本文考慮云計算平臺和服務的這些優點,探討了一種對建立云計算平臺和服務指標體系相對通用而且有效的方法。

2 基本指標池的建立

從云計算的參考模型入手,研究云計算參考模型各層相應的指標,匯總形成云計算基本指標池。建立基本指標體系的方法如圖1所示。

根據圖1,從左到右分為3步,分別為云計算參考模型研究、分層指標制定以及云計算基本指標池的形成。以下就這3個步驟展開說明。

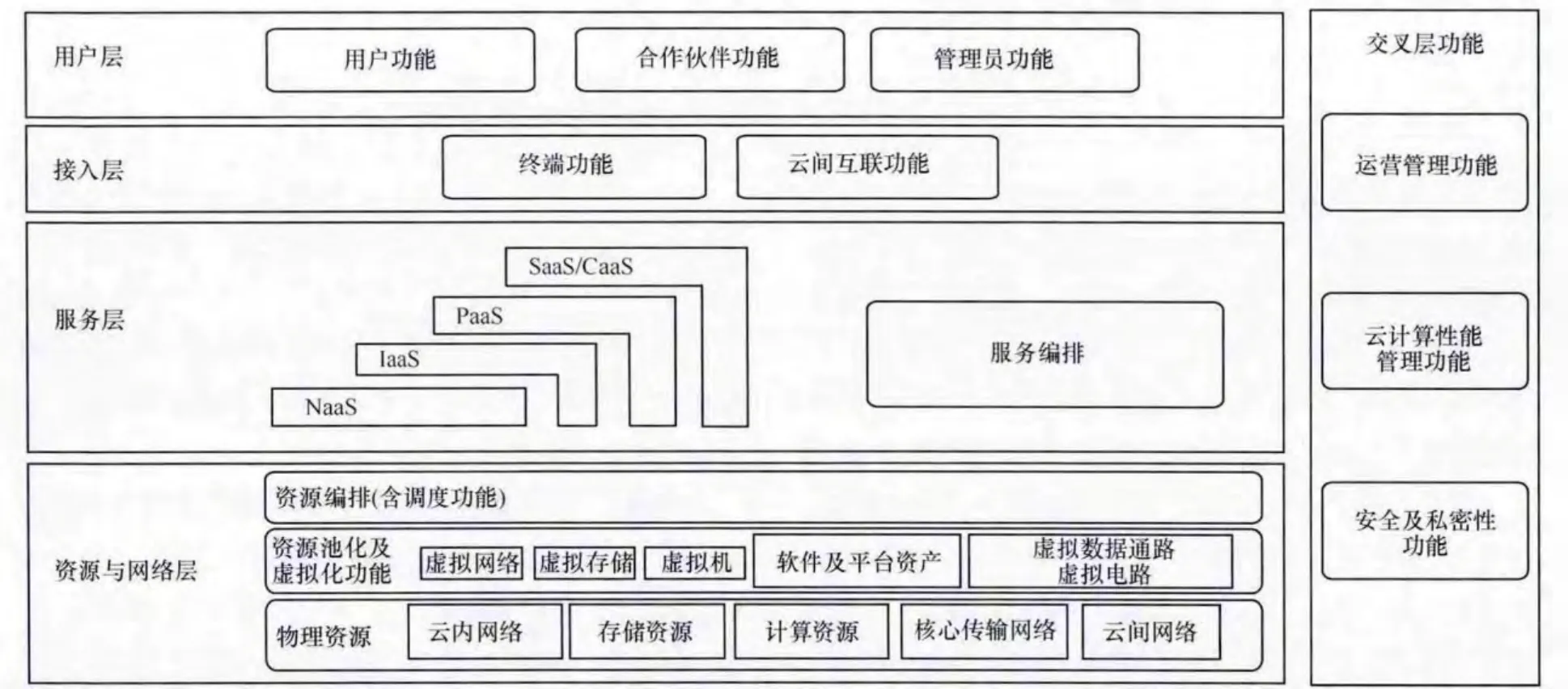

步驟1現網提供的云服務多種多樣,如為每種服務從上到下建立一整套指標,必將耗時耗力。因此,考慮先從ITU-T的云計算參考模型入手,研究參考模型中的各層指標,這樣能起到事半功倍的效果。首先,該功能框架模型被業界廣泛認可和接受;其次,該參考模型具有非常清晰的分層架構,清晰地描述了各層的主要功能組成,能夠指導開展各層指標的研究工作;再次,該模型描述了SaaS、PaaS、IaaS、CaaS(通信即服務)、NaaS(網絡即服務)之間的關系,方便建立云計算應用場景與云服務分類的映射對應關系。

圖2是ITU-T提供的云計算功能參考框架模型。

云計算功能參考模型的左邊,劃分為云計算的4個功能層,分別為資源與網絡層、服務層、接入層和用戶層;右邊為交叉層功能,描述了云計算的跨層功能,包括系統整體的操作管理、監控、安全及保密。

步驟2基于ITU-T云計算參考模型,研究和制定了以下層次的云計算指標。

圖2 云計算功能參考模型

(1)資源層

資源層是云計算業務的基礎,所有云計算業務都部署在云計算資源平臺上,因此需要研究下列資源層的指標,以滿足對云平臺運行情況的監控、告警和操作管理等要求。

·物理資源指標研究:研究和提取能夠反映云計算物理資源(存儲、計算、網絡等)運行狀態和性能的指標。

·虛擬化資源指標研究:研究和提取能夠反映云計算虛擬資源(虛擬網絡、虛擬存儲、虛擬機等)運行狀態和性能的指標。

·資源編排和調度指標研究:研究和提取能夠反映云資源管理調度特性相關的功能和性能指標,包括虛擬 機 創 建、遷 移、HA(high availability)、FT(fault tolerance)、Hypervisior以及虛擬化管理軟件相關的性能指標。

(2)服務層

按照云計算服務進行分類,分為NaaS、IaaS、PaaS、SaaS,每種具體業務場景(如VDC、云桌面等)均可以對應到分類中的一種或多種。按照基本分層開展研究,具體介紹如下。

·分層業務指標研究:研究和提取能夠反映NaaS、IaaS、PaaS、SaaS/CaaS運行狀態和性能的指標。

·服務編排指標研究:研究和提取能夠反映云服務編排管理特性相關的功能和性能指標。

(3)接入層

通過API接受云服務或資源,應包括接入層的終端以及云計算互聯功能和性能指標。

(4)用戶層

實現最終用戶與云基礎設施之間的交互,完成云服務訪問的功能和性能指標的制定。

(5)交叉層

交叉層提供云計算平臺整體操作管理、監控、安全及保密功能以及衡量云計算運營管理(業務開通、保障、計費等)質量的指標。此外,云計算性能相關指標是本層的研究重點。由于資源層、服務層僅就本層的運行狀態和性能進行分析,所提取的指標應該是KPI層面的。與資源層、服務層不同,交叉層所提取的指標是跨層的,能夠反映端到端的業務場景下,用戶訪問和使用云計算服務的性能。因此,交叉層的指標是KQI層面的,可以進一步分解和對應到資源層和服務層的指標。

步驟3匯總基本指標池。完成各層指標分析后,對各層的指標進行匯總,形成云計算基本指標池。云計算基本指標包括了云計算功能參考模型中各層的指標,這個指標池可以作為對特定云服務場景進行分析并生成指標的基礎,簡化云計算服務場景的指標分析和指標制定。

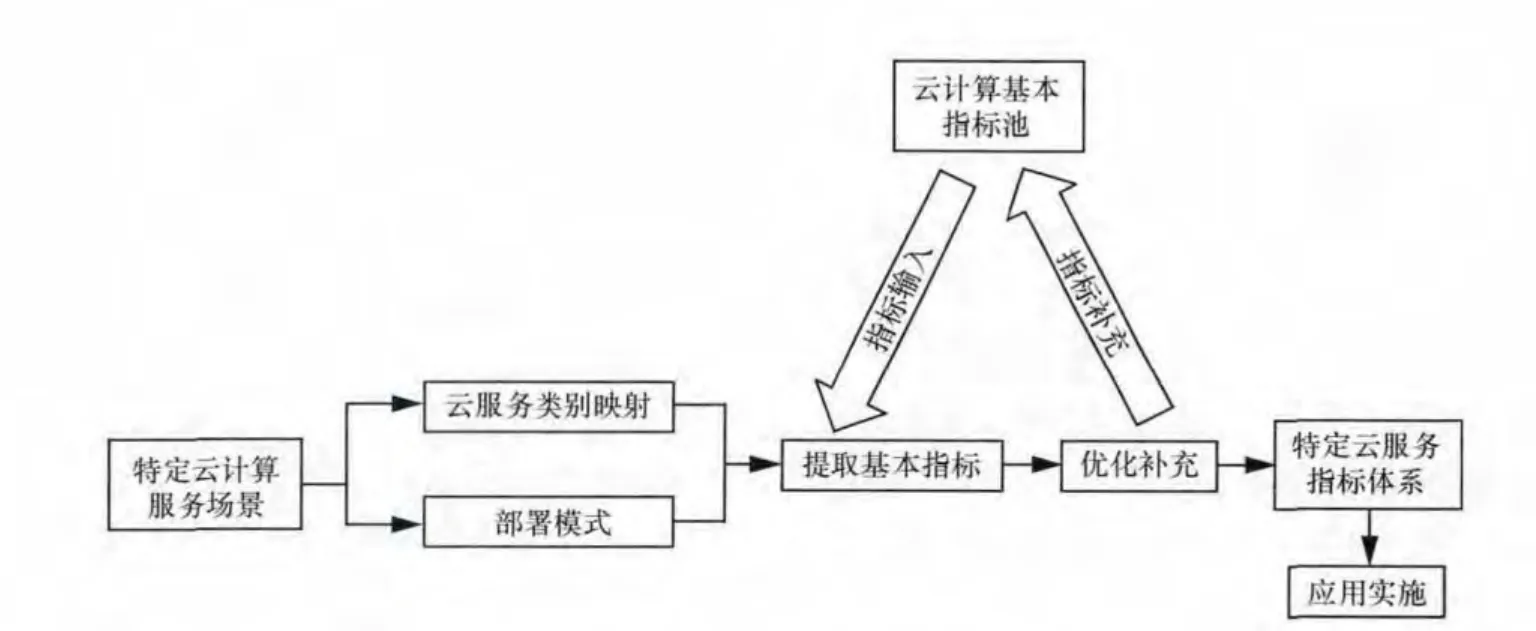

圖3 建立特定云服務的指標體系的基本流程

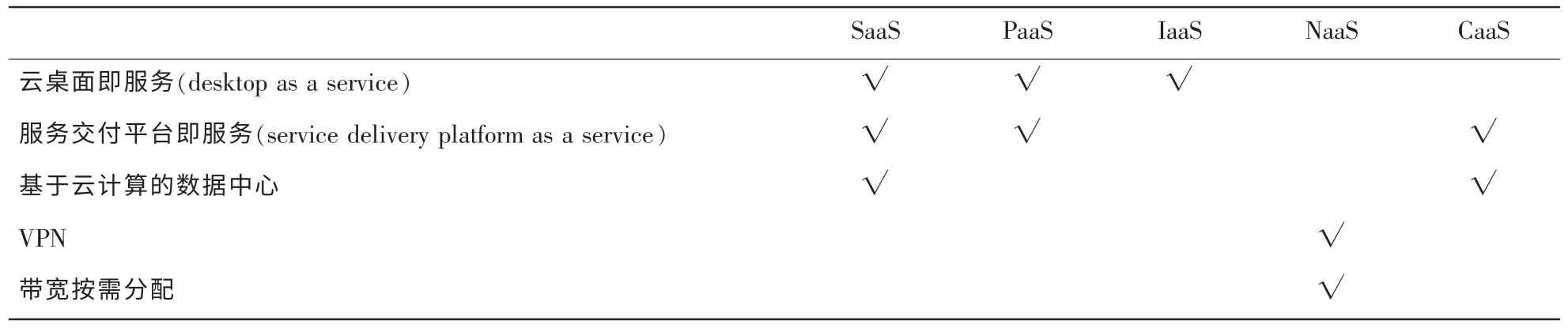

表1 ITU-T云服務分類映射

3 特定云服務場景的指標

在形成了基本指標池后,可以通過以下方法制定特定云服務的指標體系:

·把云服務應用場景映射為1-n種云服務分類的集合;

·根據云服務分類提取相應指標形成集合;

·對指標集合未能覆蓋的業務場景、某些特性需求和功能需求補充定義指標。

建立特定云服務的指標體系,基本流程如圖3所示。

首先,根據云服務類別的映射關系,從云計算基本指標池中提取相關指標。根據NIST以及ITU-T等國際標準化組織對云計算服務分類,云計算的服務可以分為:SaaS、PaaS、IaaS、CaaS和NaaS。任何向最終用戶提供服務的云計算服務場景,都可以映射到以上一種或多種服務模式。ITU-T云生態系統云計算應用場景對應到云服務分類的映射,見表1。

這種映射關系是根據云計算基本指標池,快速有效形成特定服務場景指標體系的關鍵。按照表1中ITU-T提供的映射關系,云桌面即服務可以對應到SaaS、PaaS和IaaS這3種云計算服務種類。從指標分析研究的角度看,云桌面這種提供給用戶使用的最終業務,應該包括(或者部分包括)SaaS、PaaS和IaaS的指標。因此,可以從基本指標體系資源層抽取物理資源運行指標、虛擬資源運行指標、資源編排調度指標,再根據表1的映射關系,從服務層抽取SaaS、PaaS、IaaS的指標,從而可以形成云桌面服務的指標集合。

其次,對基于指標池生成的特定云服務指標進行優化和補充,從而形成完整的指標體系。云計算作為一種新的技術正在快速地發展變化,其應用也越來越廣泛,因此,從云計算參考模型入手形成的基本指標體系必然存在不足,不能完全滿足各種復雜多樣的云計算應用場景的需要。在通過云服務場景映射時,在基本指標池生成云服務場景的指標體系后,還需要針對具體的云服務進行分析,考慮其部署模式、業務場景、某些特性需求和功能需求,影響服務質量的關鍵因素,從而對補充、優化和完善從基本指標池所生成的指標集。以云桌面為例,還需要考慮其業務特性,包括:業務實時性保證要求需滿足連續平滑的桌面傳送,移動性及無縫切換要求需滿足在不同的地方通過不同的終端接入使用相同的虛擬桌面業務的要求,并且補充相應指標,從而形成云桌面服務完整的指標體系。

最后,把基于以上方法制定的指標體系落實和應用到云計算平臺以及云服務的監控和質量管理、優化工作中,檢驗所指定的指標是否能夠確切反映出平臺的運行質量以及用戶的服務感知。

4 其他考慮因素

在指標體系建立的過程中,還需要考慮以下兩方面的因素。

首先,對指標關聯性的考慮。在云計算參考模型中,資源層、服務層、接入層和用戶層的指標分析是僅就本層的運行狀態和性能進行的分析,所提取的指標是KPI層面的,可以滿足該層云計算設備和服務監控、維護、管理的需要。而交叉層所提取的指標是跨層的,能夠反映用戶訪問和使用云計算服務端到端的的性能。因此,交叉層的指標應該是KQI層面的,可以滿足端到端服務質量管理的需要。由ITU-T和NIST等標準化組織所提供的云計算參考模型,具有非常清晰的分層架構,涵括了從用戶到接入、從云資源到云服務各個層,為端到端服務指標的建立創造了有利的條件。可以把反映端到端服務質量的KQI進行分解,建立KQI與云計算各層KPI之間的關聯,反映云計算資源、服務、用戶等各層對于端到端的服務質量的影響關系,從而滿足云計算服務質量評估和優化的要求。

其次,云服務部署模式的考慮。云計算部署模型包括以 下 幾 種:私 有 云 (private cloud)、社 區 云(community cloud)、公共云(public cloud)、混合云(hybrid cloud)。在不同的部署模式下,對云計算指標的種類、適用范圍都有不同的要求。例如,在私有云的部署場景下,由于沒有面向廣大用戶提供服務,因此不需要(或者基本不需要)考慮用戶自服務的功能以及相應的指標,但對于公共云,允許用戶通過自服務門戶進行業務的查詢、開通以及對資源的調整則是一項重要的特性。另外,由于私有云面向內部用戶使用,通常不存在計費的問題;而公共云面向公眾用戶,按照使用進行收費,需要處理包括計費準確性在內的問題。因此,還需要考慮云服務部署模式的影響,然后從實際應用情況出發制定指標。

5 結束語

本文在近幾年實施電信業務產品質量分析和管理工作經驗的基礎上,結合國際云計算標準化組織的研究情況、電信運營商對云計算技術的應用部署現狀,探討和提出了從云計算功能參考模型入手建立云計算基本指標池,再根據云計算服務分類映射關系,生成特定云計算服務指標體系的方法,希望能為各種云計算服務建立指標、指導云服務質量管理的工作起到啟迪作用。

1 ITU-T.Draft Recommendation on Cloud Computing Ecosystem,Use Cases,and General Requirements(Y.CCEco),2012

2 ITU-T.Draft Recommendation on Cloud Computing Reference Architecture(Y.CCRA),2012