人為驅動力和環境壓力影響模型應用研究進展

劉光輝

(遼寧省水利水電勘測設計研究院,遼寧 沈陽 110006)

人類正在以前所未有的規模改變全球環境,這是一個不爭的事實。全球環境變化的人為驅動力還沒有被充分認識和理解,主要因素是缺乏適當的能夠對人為驅動力和環境影響關系的分析技術和模型。本文主要對人為驅動力和環境影響關系相關模型研究進行分析。

1 環境庫茲涅茨曲線

Grossman 和Krueger 研究了三種環境質量指標(SO2、微塵和懸浮顆粒)與收入之間的關系,發現三種環境質量指標都與收入呈倒U 形關系[1]。Arrow 和Bolin 等提出了環境壓力與經濟增長之間呈倒U 形關系的假說[2]。這與呈倒U 形的庫茲涅茨曲線相似,因此把它稱為環境庫茲涅茨曲線假說(或EKC 假說)。

環境庫茲涅茨曲線的基本涵義為:環境污染和環境退化是經濟增長過程中必然出現的衍生產物,經濟增長達到一定水平又是改善環境的必要條件[3]。

另外,大量實證研究中環境壓力指標和經濟增長指標之間存在四種關系:倒U 形關系、同步關系、U 形關系和N 形關系。

張正棟[4]采用1970~2004 年的統計資料,用統計方法,研究了近35 年來海南島耕地變化過程與人口增長、經濟發展之間動態變化關系,結果表明海南人口增長、經濟發展與耕地面積變化之間存在著比較明顯的呈類似庫茲涅茨曲線倒“U”型關系,耕地減少量呈現先減小后增大再減小的趨勢。

張云[5]等對1990~2001 年北京工業廢氣排放與工業總產值之間的變化關系進行分析,結果表明工業廢氣排放與工業總產值之間呈“U 型+倒U型”的環境庫茲涅茨曲線特征,說明環境庫茲涅茨曲線并不一定是倒“U”形模式,而是區域環境經濟態勢的一個綜合反映。這為環境還處在非良好態勢地區的環境整治和調控提供了一個有力的理論支撐,并且說明在經濟快速增長的同時保持相對較低的污染,甚至改善污染,是可能和可行的。

孟紅明[6]研究上海市經濟增長和環境污染水平間的關系呈“倒U 型+U 型”環境庫茲涅茨曲線。這條由“倒U 型+U 型”兩組曲線構成類似“N型”的環境庫茲涅茨曲線,其曲線特征所揭示的理論意義在于隨著人均收入水平的提高,污染量或人均污染量并非必然經歷一段時期的上升后逐漸下降,還會出現反復,即實踐中經濟與環境協調發展的結果不會自然地實現,而要靠積極的人為干預。

Alberto[7]對全球經濟增長和溫室氣體間關系分析后表明,二者間呈同步關系。全球經濟發展使得溫室氣體排放增加,全球變暖,經濟發展與溫室氣體排放尚未到分離階段,溫室氣體排放和經濟增長還在同步增長。

研究者對國內外經濟增長與環境壓力間的關系的分析還有很多,在此不多敘述。總之,環境壓力和經濟增長關系呈現多種類型,這與選取的不同環境指標、不同地域、不同發展模式等都有關系,而且影響也不盡相同,應當具體問題具體分析。

2 IPAT 等式

IPAT 模型指出人類對環境影響有三個主要驅動力:人口、富裕度和技術。其表達式[8]為:

式中:I―環境影響(Impact),以環境指標表示,如資源能源消耗、廢物排放等;

P―人口(Population),以人數表示;

A―富裕度(Affluence),以人均年GDP 表示,A=GDP/P;

T―技術(Technology),以單位GDP 形成的環境指標表示,T=I/GDP。

IPAT 是一個數學等式。IPAT 等式表明I 是P、A、T3 種驅動力的共同作用,且I 與P、A、T 間均成等比例變化關系,即任何一個驅動力發生1%的變化都會引起環境壓力相應發生1%的變化。但每個驅動力不可能獨立于其它驅動力而單一作用于環境沖擊,即環境變化是這些驅動力共同作用的結果。

朱顯成等[9]將IPAT 方程進行轉換,建立大連水資源效率模型。根據水資源效率模型,利用大連地區GDP 增長數據、水資源供給和消耗的數據,分四種情況討論并計算出大連地區在“十一五”、“十二五”期間水資源合理用量和單位GDP 水資源消耗需要降低的倍數。

王正環等[10]對福建環境效率定量進行測評,結果表明福建保持環境效率(單位GDP 的資源消耗量或單位GDP 的三廢排放量)年平均降低率在10%(或者資源利用效率年平均提高10%),實現GDP 的“十一五”每年9%的增長量,環境負荷會以每年約1.56%(均值)的速度逐年降低;要想實現2011 年到2015 年GDP 繼續保持9%的增長速度同時維持環境負荷不變,環境效率(單位GDP的資源消耗量或單位GDP 的三廢排放量)年平均降低率至少應達到約9%(均值),或者資源利用效率年平均提高約9%。

何強等[11]以北京市為例,采用IPAT 模型框架以及嶺回歸技術,分析了人口、經濟增長、技術水平和經濟結構等因素對生態環境的具體作用方式和程度,結果表明在1987~2006 年,北京市經濟增長和環境質量之間的關系近似為線性負相關關系,經濟增長對環境帶來的負向效應明顯超過了技術進步帶來的正向效應,在人口因素中,城鎮人口的相對增加是生態環境壓力減輕的重要原因。

3 ImPACT 等式

Waggoner 等[12]對IPAT 等式進行重新定義,提出ImPACT 等式,其表達式為:

式中:Im―環境影響(Impact),以環境指標表示,如資源能源消耗、廢物排放等;

P―人口(Population),以人數表示;

A―富裕度(Affluence),以人均年GDP 表示,A=GDP/P;

C―使用強度(Consumption),以單位GDP 的消費表示;

T―技術(Technology),以單位消費形成的環境指標表示。

Waggoner 等將環境影響(Im)分解為人口(P)、富裕(A)、使用強度(C)和技術(T)的乘積,并探討了驅動因子之間的組合對環境影響的杠桿調節作用。相比IPAT 等式,ImPACT 更清晰地呈現了經濟系統中消費和生產過程對環境的影響。Waggoner[13]利用ImPACT 等式研究了美國農田面積的擴張和灌溉水的變化。

焦文獻[14]應用ImPACT 等式,分析了甘肅省1990~2003 年虛擬水消費中人類活動對環境的影響。結果表明,相比1990~1995 年,1996~2000年和2001~2003 年甘肅省收入顯著提高,而使用強度(單位GDP 的農產品消費量)和效率(單位農產品消耗的虛擬水量)大幅度改善,對環境影響(虛擬水消費量)起到了調節作用。

徐中民等[15]在剖析經典的IPAT 等式及其變種等式ImPACT 分析框架的基礎上,提出了一個新的可持續性評價研究框架―ImPACTS 等式,并討論了新等式的政策含義。在ImPACTS 等式中,新增項S代表社會資源的狀態(社會發展狀態),m 代表管理,用來強調人類采用協調的方式來解決超過可持續性尺度這一問題的重要性,I 因此變成了集成的影響評價―對環境的影響和社會發展的損益評價。

4 STIRPAT 模型

IPAT 等式和ImPACT 等式中不能準確表示驅動力對環境影響的非比例效應和非單調效應。為了克服這一缺點,Rose 等[16]將IPAT 等式表示成隨機形式,即通過人口、富裕度和技術的隨機回歸分析各驅動力對環境壓力的影響,簡稱為STIRPAT模型,與IPAT 等式和ImPACT 等式不同,STIRPAT 模型不是一個計算等式,而是一個隨機模型。STIRPAT 模型方程:

式中:a―比例系數;

b,c,d―P,A,T 的相應指數;

e―誤差。

當a=b=c=d=e=1 時,STIRPAT 模型方程就成為IPAT 等式。

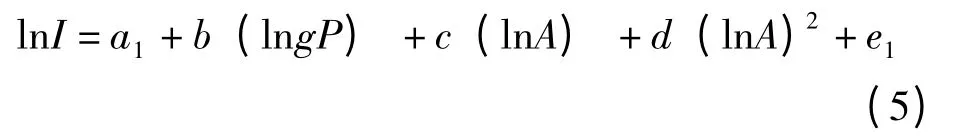

將STIRPAT 模型方程兩邊取對數,并將T 表示在誤差e 中,以求與IPAT 等式一致,則STIRPAT 模型方程變為:

在上面的對數方程中,a1,e1分別是STIRPAT模型方程a,e 的對數。

用驅動力變化對環境影響產生的變化來定義生態彈性,因此我們可以計算出STIRPAT 模型中每個驅動力的彈性變化。人口驅動力對生態彈性的影響表示人口變化對環境影響的反應。富裕驅動力對生態彈性的影響表示富裕變化對環境影響的反應。由于在STIRPAT 模型中T 包括許多因素,下面討論將T 分解并在人口或富裕與影響之間的關系來得出T 對環境的影響。

對于STIRPAT 模型中的系數,如果影響系數=1.0 稱為單位彈性,表明驅動力和影響之間的等比例關系。驅動力變化一定的百分比,則影響也變化相同的百分比。系數>1.0 表明環境影響變化的速度超過驅動力增加的速度。系數<1.0(但>0)表明非彈性關系,對驅動力變化而引起的影響反應較小。系數也可能是負值,當系數=-1.0 時,表明單位負彈性,即驅動力增加而影響以相同比例遞減。當系數值<-1.0 時,表明負彈性,即驅動力增加而影響以較大比例遞減。當系數值為0.0~-1.0 時,表示負的無彈性,即驅動力增加而影響以較小比例遞減。

在實際應用中,可根據需要在式(3)或式(4)增加社會或其他控制因素來分析他們對環境的影響,但增加的變量需要與方程(3)指定的乘法形式具有概念上的一致性[17,18]。某些經濟和社會學理論預測影響和經濟發展的非單調關系,利用富裕度作為模型方程的二次項。即:

式(5)lnA 對求一階偏導數,可得到富裕度對環境影響的彈性系數為:

STIRPAT 模型和彈性系數的應用,解決了實證分析中如何檢驗各驅動力變化對環境變化的影響問題。

York[17]等人研究表明,人口數量對以CO2排放量和能源足跡表征的環境壓力的彈性系數都接近于1;而人均單位GDP 增長對以能源足跡表征的環境壓力的彈性系數<1 且>0,即單位人均GDP每增長1%,環境壓力上升但不會超過1%。

王琳[19]利用STIRPAT 模型,分析了蘇州市1978~2005 年人口、產業結構和城市化水平對耕地面積變化的影響及富裕度與耕地占用之間的相關性。結果表明,人口數量的變化是引起耕地面積減少的主要因素;而第三產業增加值占地區生產總值比重和城市化率的變化對耕地面積的減少也發揮著重要作用;富裕度和耕地面積之間存在類似環境Kuznets 曲線,并且蘇州市正處于該曲線的前期階段,屬于矛盾的凸顯期。

王立猛等[20]利用STIRPAT 模型,研究人口、富裕度和能源消費間的環境壓力模型。結果表明,不同省份間人口數量和富裕度對環境壓力影響存在顯著差異;各省份人口數量對環境壓力都產生線性正效應影響,但影響強度有明顯差異,最大者是最小者的8.079 倍。富裕度對環境壓力影響,有正效應或者負效應;有線性作用或者彈性作用。

王立猛等[21]利用STIRPAT 模型,以1952~2003年中國能源消費總量時間序列數據為例,分析人口數量、富裕度、能源強度和能源消費的選擇行為等人類驅動力對環境壓力的影響。結果表明,人口數量或能源強度發生1%的變化,將分別引起環境壓力相應發生1.992%或0.777%的變化;隨著富裕度的增加,富裕度對環境壓力的彈性系數逐漸增加。

孫克等[22]采用中國2000 年各省(區、市)的水足跡作為環境影響測算指標,運用空間自相關模型,分析了中國2000 年水足跡的空間分布特征;進而利用STIRPAT 模型定量分析中國的人口數量和富裕程度等對環境的影響,結果表明,人口數量對環境影響顯著,而富裕程度對其影響較小;城市化率對環境沒有顯著影響;在控制人口變量的基礎上,現有樣本數據支持倒U 形的環境Kuznets 曲線假說。

5 結論

環境庫茲涅茨曲線研究環境壓力和經濟發展之間的相關關系,但尚不能建立全面反映環境壓力和經濟增長的量化關系。IPAT 等式、ImPACT 等式和STIRPAT 模型建立了人為驅動力與環境壓力之間的數量關系。IPAT 等式、ImPACT 等式是數學等式,并假設人文驅動力與環境壓力間存在線性關系,但不能分析如城市化、人口年齡結構、地理位置、氣候條件等人文驅動力對環境壓力的影響。STIRPAT模型通過對技術項的分解,實現了對各種類型人文驅動因子對環境壓力的影響分析。以上模型的建立和發展為研究人為驅動力與環境壓力的影響提供了方法支持。

[1]Grossman G.M.,Krueger A.B.Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[C].National Bureau of Economic Research Working Paper 3914,NBER,Cambridge MA.1991.

[2]Arrow,K.,Bolin,B.,Costanza,R.,et al.Economic growth,Carrying Capacity,and the Environment[J].Science 1995,15(1),91-95.

[3]Grossman G.M.,Krueger A.B.Economic growth and the environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[4]張正棟.35 年來海南島耕地變化與人口經濟發展間的相關分析[J].中國沙漠,2005,25(5):757-763.

[5]張云,申玉銘,徐謙.北京市工業廢氣排放的環境庫茲涅茨特征及因素分析[J].首都師范大學學報(自然科學版),2005,26(1):113-116.

[6]孟紅明.上海市經濟增長與環境污染水平的關系分析[J].河南科學,2007,25(1):143-147.

[7]Alberto Ansuategi,Marta Escapa.Economic growth and greenhouse gas emissions[J].Ecological Economics,2002,40(1):23-37.

[8]Ehrlich P R.,Holdrens J P.The impact of population growth[J].Science,1971,171:1212-1217.

[9]朱顯成,劉則淵.基于IPAT 方程的大連水資源效率研究[J].大連理工大學學報(社會科學版),2006,27,(3):39-42.

[10]王正環,樊斌,李常青,等.基于IPAT 模型的福建環境效率定量測評[J].發展研究,2007,(6):63-64.

[11]何強,呂光明.基于IPAT 模型的生態環境影響分析——以北京市為例[J].中央財經大學學報,2008,(12):83-88.

[12]Waggoner P R.,Ausubel J H..A framework for sustainability science:a renovated IPAT identity[J].Proc.Natl .Acad.Sci.,2002,(99):7860-7865.

[13]Waggoner P E.Agricultural technology and its societal implications[J].Technology in Society,2004,(26):123-136.

[14]焦文獻,徐中民,尚海洋,等.基于ImPACT 等式的人類活動環境影響分析——以甘肅省虛擬水消費為例[J].冰川凍土,2006,28(5):749-754.

[15]徐中民,程國棟,邱國玉.可持續性評價的ImPACTS 等式[J].地理學報,2005,60(2):198-208.

[16]Rosa E A,York R,Dietz T.Tracking the anthropogenic drivers of ecological impacts[J].AMBIO,2004,33(8):509-512.

[17]York R,Rosa E A,Dietz T.STIRPAT,IPAT and ImPACT:analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts[J].Ecological Economic,2003,(46):351-365.

[18]龍愛華,徐中民,王新華,等.人口、富裕及技術對2000年中國水足跡的影響[J].生態學報,2006,26(10):3359-3365.

[19]王琳,吳業,楊桂山,等.基于STIRPAT 模型的耕地面積變化及其影響因素[J].農業工程學報,2008,24(12):196-200.

[20]王立猛,何康林.基于STIRPAT 模型的環境壓力空間差異分析——以能源消費為例[J].環境科學學報,2008,28(5):1032-1037.

[21]王立猛,何康林.基于STIRPAT 模型分析中國環境壓力的時間差異——以1952~2003 年能源消費為例[J].自然資源學報,2006.21(6):862-869.

[22]孫克,徐中民.環境影響評價中人文因素作用的空間計量[J].生態學報,2009,29(3):1563-1570.