臨夏高寒陰濕區冬小麥蘭天26號密度與肥料配比試驗

任佐錄,趙克旺,李小宇,徐國平,鄧玉芳,汪蘭英,常琳燕

(甘肅省臨夏回族自治州農業科學院,甘肅 臨夏 731100)

蘭天26號是甘肅省農業科學院小麥研究所最新育成的優質、高產、高抗條銹病冬小麥品種。2009年臨夏州農業科學院引進在臨夏縣麻尼寺溝鄉唐尕村試種,2010—2011年度在臨夏州適宜區域進行示范推廣獲得成功,現已成為臨夏州冬小麥生產中的優良品種之一。優良的品種、合理的種植密度和適宜的施肥量是作物獲得高產的3個重要因子。為了進一步提高產量,挖掘品種增產潛力,臨夏回族自治州農業科學院于2011—2012年度開展了冬小麥新品種蘭天26號肥料與密度效應研究,以期為今后大面積推廣提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 供試材料

供試尿素(含N 46%)由中國石油蘭州石化公司生產;磷肥為普通過磷酸鈣(含P2O512%),由云南三環化工股份有限公司生產。冬小麥品種為蘭天26號。

1.2 試驗方法

試驗設在臨夏縣麻尼寺溝鄉唐尕村,海拔2 290m,4—9月份日照時數1 371~1 435 h,≥10℃有效積溫1 752~1 873℃,無霜期120~135 d,年降水量700~800mm。試驗地土壤為川地黑麻土,耕性良好,肥力中等均勻,地勢平整,前茬為春油菜。

試驗采用裂區試驗設計,主處理為種植密度(A),設450萬粒/hm2(A1)、525萬粒/hm2(A2)、600萬粒/hm2(A3)、675萬粒/hm2(A4)4個水平;副處理為施肥量(B),設施N 60 kg/hm2、P2O560 kg/hm2(B1),N 80 kg/hm2、P2O580 kg/hm2(B2),N 120 kg/hm2、P2O5120 kg/hm2(B3)3個水平。完全隨機區組排列,小區面積13.2m2(6.0m×2.2m),3次重復,小區間距30 cm,重復間距(走道)40 cm,四周設2m保護行。

試驗于2011年10月4日按20 cm行距人工開溝分行播種。播前基施優質農家肥45 000 kg/hm2,用50%辛硫磷乳油2 250mL對水30 kg后拌細土450 kg制成毒土田間撒施后耕翻1次,以防治地下害蟲。10月19日出苗,翌年3月30日返青,4月25日、5月15日人工除草2次,7月下旬適時收獲。每小區取1 m行長植株作固定樣點,調查成穗數,成熟后每小區選取20株進行室內考種,以小區為單位單收單打計實產。

2 結果與分析

2.1 農藝性狀

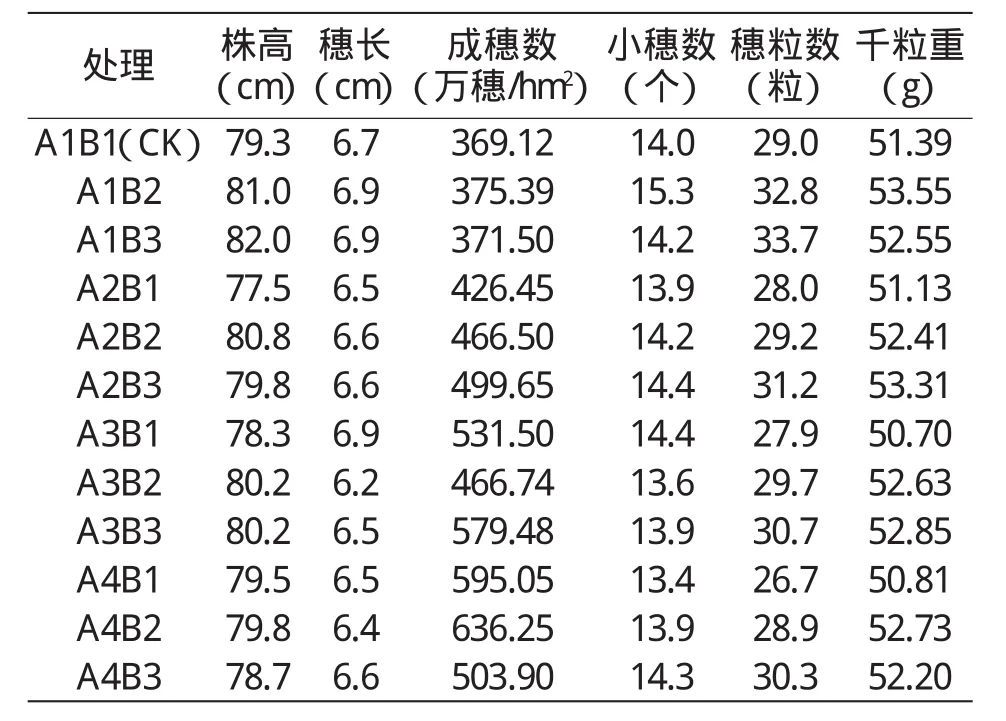

從表1可以看出,施肥量相同、密度不同時,株高隨密度的增加呈先減后增再減趨勢,而穗長、小穗數、穗粒數、千粒重則隨著密度的增大而減小,成穗數隨著種植密度的增加而增加。種植密度相同而施肥量不同時,株高、穗長、小穗數、穗粒數、千粒重、成穗數也有變化,但變化很小。株高以處理A1B3最高,為82.0 cm;處理A1B3次之,為81.0 cm;其余處理為78.3~80.8 cm。穗長以處理A1B2、A1B3、A3B1最高,均為6.9 cm;處理A1B1次之,為6.7 cm;其余處理為6.2~6.6 cm。成穗數以處理A4B2最高,為636.25萬穗/hm2;處理A4B1次之,為595.05萬穗/hm2;其余處理為369.12萬~579.48萬穗/hm2。小穗數以處理A1B2最高,為15.3個;處理A2B3、A3B1次之,均為14.4個;其余處理為13.4~14.3個。穗粒數以處理A1B3最高,為33.7粒;處理A1B2次之,為32.8粒;其余處理為26.7~31.2粒。千粒重以處理A1B2最高,為53.55 g;處理A2B3次之,為53.31 g;其余處理為50.70~52.85 g。由此可以看出,合理的群體密度有利于緩沖個體與群體的矛盾,使產量因子和光合器官達到理想的狀態,實現高產[1]。

表1 不同種植密度不同施肥量對小麥農藝性狀的影響

2.2 產量

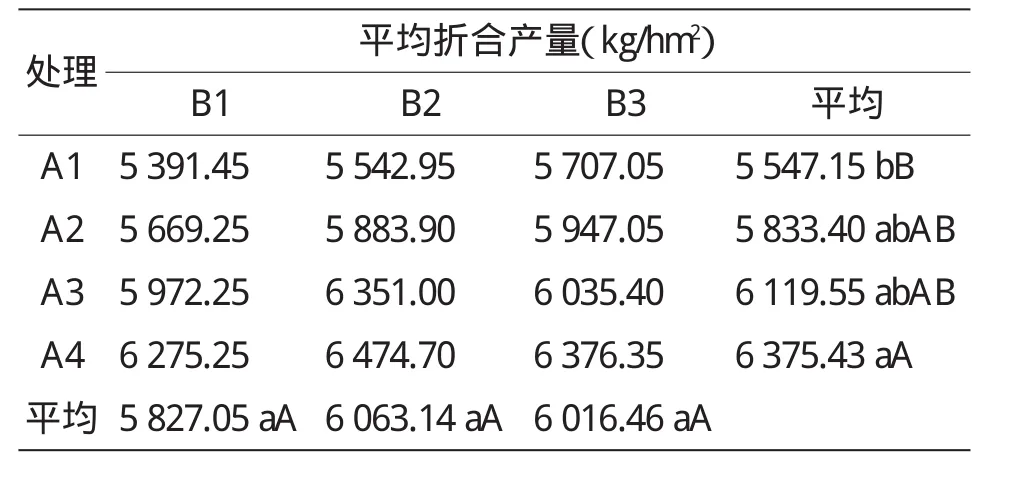

2.2.1 密度對產量的影響 從表2可以看出,密度對產量影響較大,產量隨著密度的增加而增加。其中以密度為675萬粒/hm2(A4)時平均折合產量最高,為6 375.43 kg/hm2;密度為600萬粒/hm2(A3)時平均折合產量次之,為6 119.55 kg/hm2;密度為525萬粒/hm2(A2)時平均折合產量居第3,為5 833.40 kg/hm2;密度為450萬粒/hm2(A1)時平均折合產量最低,為5 547.15 kg/hm2。方差分析結果表明,密度水平A4與A2、A3之間差異不顯著,與A1差異達極顯著水平;A1、A2、A3之間差異不顯著。說明在試驗設計范圍內,蘭天26號露地種植的最佳種植密度為675萬粒/hm2。

2.2.2 施肥量對產量的影響 從表2可以看出,不同施肥量對產量影響較小,產量隨施肥量的增加呈先增后減趨勢,其中以施N 80 kg/hm2、P2O580 kg/hm2(B2)時平均折合產量最高,為6 063.14 kg/hm2;施N 120 kg/hm2、P2O5120 kg/hm2(B3)時平均折合產量次之,為6 016.46 kg/hm2;施N 60 kg/hm2、P2O560 kg/hm2(B1)時平均折合產量最低,為5 827.05 kg/hm2。方差分析結果表明,各處理之間差異不顯著。說明在試驗設計范圍內,蘭天26號時施N 80 kg/hm2、P2O580 kg/hm2較為合理。

2.2.3 密度與施肥量交互效應對產量的影響 從表2可以看出,各處理平均折合產量在5 391.45~6 464.70 kg/hm2,其中以處理A4B2平均折合產量最高,為6474.70kg/hm2,較處理A1B1(CK)增產20.1%;處理A4B3平均折合產量次之,為6 376.35 kg/hm2,較處理A1B1(CK)增產18.3%;處理A3B2平均折合產量居第3,為6 351.00 kg/hm2,較處理A1B1(CK)增產17.8%;A4B1產量處理平均折合產量居第 4,為 6 275.25 kg/hm2,較處理A1B1(CK)增產16.4%;其余處理平均折合產量為5542.95~6035.40 kg/hm2,較處理A1B1(CK)增產 2.8%~11.9%。

表2 不同種植密度不同施肥量對小麥產量的影響

3 小結

在試驗設計范圍內,臨夏高寒陰濕區露地種植冬小麥品種蘭天26號的最佳密度為675萬粒/hm2,最優經濟施肥量為N 80 kg/hm2、P2O580 kg/hm2。在該條件下,蘭天26號農藝性狀優良,平均折合產量最高,為6 464.70 kg/hm2,較對照增產20.1%。

[1]何春雨,周祥椿,張禮軍,等.全膜免耕栽培技術對冬小麥產量效應的研究[J].小麥研究,2010,31(2):1-10.