信息化條件下計劃制定與行動實施的關系

田 仲,李加祥

(1.海軍大連艦艇學院博士生隊,遼寧大連 116018;2.海軍大連艦艇學院科研部,遼寧大連 116018)

信息化條件下計劃制定與行動實施的關系

田 仲1,李加祥2

(1.海軍大連艦艇學院博士生隊,遼寧大連 116018;2.海軍大連艦艇學院科研部,遼寧大連 116018)

信息化條件下的作戰引發了作戰指揮方式等一系列的變化,對作戰計劃制定與作戰行動實施的關系也產生了深刻的影響。以信息化條件下“以行動為中心”的作戰需求為牽引,以提升作戰指揮的適應性和時效性為目的,對不同方式的計劃制定與行動實施的關系進行對比分析和研究,提出了適應行動中心方式下的計劃制定與行動實施關系,為深入開展信息化條件下的作戰指揮研究提供了有益的參考。

信息化條件下;行動中心;作戰計劃制定;作戰行動實施

0 引言

信息化條件下作戰,敵對雙方的信息獲取能力、立體機動能力和遠程精確打擊能力以及雙方綜合對抗能力等有了新的提高,使得戰場動態性增強,各種意想不到的情況將會持續不斷地出現,即使預先制定的作戰計劃再周密,也難以完全與戰場實際情況相吻合,造成了計劃始終滯后于戰場態勢,與作戰行動形成了明顯的“時間差”。為了更好地適應信息化條件下瞬息萬變的戰場情況,計劃制定與行動實施的關系也應相應轉變,“以行動來主導計劃,用計劃來協調行動”,已經成為美軍當前作戰計劃與實施的指導原則[1]。

1 “以計劃為中心”向“以行動為中心”轉變

傳統的作戰是以作戰計劃為中心的。即在作戰準備階段指揮員及其指揮機關根據觀察的情況以及收集整理的資料,預想未來作戰過程中可能出現的各種情況,優選作戰方案,并制定周密詳細的作戰計劃,然后在作戰實施過程中依據作戰計劃,指揮控制兵力行動。由于作戰中“戰爭迷霧”始終存在,無論計劃的制定如何周密細致,戰場的不確定性和對抗性使得再高明的指揮員和籌劃者也不可能事先完美地預測瞬息萬變的戰場情況。事實表明,在面臨作戰這種嚴酷并且多變的運作環境時,所制定計劃的脆弱性,正如Moltke的名言所說:“任何作戰計劃在遭遇敵人后都會失效”[2]。特別是信息化條件下的作戰,隨著各類信息化武器裝備的大量使用,使得戰場情況變化節奏加劇,戰場態勢可在短時間內發生突變。因此,完全依賴傳統“以計劃為中心”的作戰方式已經難以適應信息化條件下復雜多變的作戰環境,這就需要由“以計劃為中心”向“以行動為中心”轉變。

信息化條件下的作戰是以正在實施的作戰行動為中心的。即在作戰實施過程中,雖然仍需要作戰計劃的指導,但是指揮決策關注的中心已從作戰計劃轉向正在實施的作戰行動本身。隨著信息和網絡技術以及C4ISR系統的迅猛發展,使得指揮員在實施作戰行動時可以更加準確及時地獲取戰場信息,更快地感知戰場態勢的變化,并適時調整原有計劃和決策,從而適應戰場情況和作戰行動不斷變化的需求。

從以“計劃為中心”發展到以“行動為中心”,使得作戰指揮的靈活性不斷增強[3]。海灣戰爭中,美軍的空中任務分派命令 (ATO)由于其制定過程中自身所具有的復雜性和脆弱性,使得改變計劃后的新目標往往沒有預定瞄準點,具體作戰單位對計劃外目標資料尚不能完全掌握,空中勤務支援計劃也沒有得到同步修改,最終致使大量臨時性任務無法完成。這讓美軍充分認識到“用計劃來主導行動,以行動來實現計劃”的局限性。而在伊拉克戰爭中,當面對擔任北方主攻任務的第4機步師由于政治原因最終無法及時參加整體軍事行動時,美軍計劃擬制部門及時迅速地修改了作戰計劃,把南線助攻變為主攻,把準備進行的大規模空中打擊推遲了2~3天。從中可以看出,美軍在作戰計劃擬制過程中強調以行動為中心,而不是過去的以計劃為中心。美軍認為,現代戰爭中,最重要的技能不是如何實現與作戰計劃保持一致,而是當戰場情況有變化時,如何改變計劃,必要時甚至放棄作戰計劃的關鍵部分,以足夠的適應性去贏得作戰勝利。也就是妥善處理戰爭中的不確定性因素,以作戰計劃擬制的靈活性來及時處理突發事件。因此,“以行動來主導計劃,用計劃來協調行動”,已經成為美軍目前作戰計劃制定和實施的指導原則。

2 計劃制定與行動實施

計劃制定與行動實施是作戰指揮過程中的重要組成部分。作戰指揮的基本活動和過程可以概括為:接受任務、判斷情況→確定初步決心→準備決心建議→定下決心→制定作戰計劃→擬制協同動作計劃→行動實施[4]。從上述過程可知,本質上,計劃制定和行動實施都是對指揮意圖 (決心)進行理解并再次表述的過程,其最終目的都是為了保證在最大程度上實現指揮意圖。主要差別在于兩者對指揮意圖的表述形式不同,計劃制定過程是通過制定的計劃來進行表述,而行動實施過程則是通過實際的作戰行動來進行表述。

傳統以計劃為中心的作戰指揮方式中,計劃制定與行動實施是相互分離的2個過程,二者之間有明顯的界限,“用計劃來主導行動,以行動來實現計劃”是其指導思想,計劃制定是行動實施的前提條件,計劃制定先于行動實施是明確的。之所以將二者分開對待,是因為該觀點在分析計劃制定與行動執行之間的關系時,更多的是從決策權分配的角度,而不是從作戰行動的角度來考慮的[5]。傳統方式下計劃制定與行動實施,主要存在以下2個方面的問題:

1)指揮意圖的轉換偏差

在指揮意圖——計劃/決策——作戰行動的轉換過程中,每次轉換都有可能造成與原指揮意圖的偏差。因為2個過程中實施轉換的實體是不同的 (計劃制定人員和行動實施人員),而且由于實體間的相互分離,缺少有效的溝通和交互,所以不可避免的,每次對指揮意圖的理解或表述也會因實體認知的不同而有所差異,從而最終并不能保證執行的作戰行動完全體現最初的指揮意圖,而是存在一定程度的偏差。

2)缺乏對變化態勢的快速響應能力

計劃制定和執行相分離也會影響作戰指揮對變化態勢的快速響應能力。由于計劃的制定和行動實施是嚴格的串行關系,計劃生成后才能依照計劃實施行動,在時間上存在明顯的先后順序。特別是較為周密的計劃制定,需要較長的時間進行準備,使得計劃制定時的作戰態勢到行動實施時可能早已改變,即便完美按照作戰計劃實施作戰行動,也不一定就能保證指揮意圖的最終實現。

以行動為中心的作戰指揮方式中,計劃制定與行動實施是交互的,二者之間的界限逐漸模糊。“以行動來主導計劃,用計劃來協調行動”是其指導思想,計劃制定和行動實施之間不再有明確的先后順序,取而代之的是通過連續的態勢感知,使得計劃制定和行動實施同時進行。該方式從作戰行動的角度將計劃制定和行動實施相結合,這種方式在應對信息化條件下復雜多變的戰場情況時將會更具優勢和靈活性。

3 傳統方式下計劃制定與行動實施的關系

傳統方式下計劃制定與行動實施的關系如圖1所示,計劃制定與行動實施是相互分離的,計劃制定是行動實施的前提條件,二者通過計劃相連。在該方式下,計劃制定人員和行動實施人員也是相互分離的。計劃制定人員集中在上層指揮所,而行動實施人員卻分散在其下屬的各級組織中,這將導致計劃制定人員與執行人員在時間、空間和組織結構上的分離。

圖1 傳統方式下的計劃制定與行動實施的關系Fig.1 Relationship between planning and execution in traditional approach

傳統方式下計劃制定與行動實施的過程如圖2所示。在分析計劃制定與行動實施關系時,該視圖可作為分析的基礎,從而對不同方式下的計劃制定與行動實施關系進行研究。

圖2 傳統方式下計劃與行動實施過程Fig.2 Process views of planning and execution in traditional approach

如圖所示,計劃制定過程開始于在特定作戰環境中對指揮意圖的理解,然后計劃制定人員將根據對指揮意圖的理解形成一系列的決策并由此制定作戰計劃,該過程也就是將指揮意圖轉化為作戰計劃的過程。此后,該作戰計劃將作為行動實施過程的輸入,再次由行動實施人員對其進行理解和翻譯,并最終轉化為實際的作戰行動。2個過程之間是相互獨立的,圖中的虛線表示計劃制定過程的輸出 (計劃/決策)是行動實施過程的輸入,兩者之間是嚴格的串行關系。

4 協作方式下計劃制定與行動實施的關系

當前一種廣泛被采納的辦法是采用“協作”的方式來制定計劃,圖3描述了一種改進后的協作計劃制定方式。即計劃制定人員和行動實施人員共同參與到計劃制定的過程中,通過相互討論和溝通,計劃制定人員在制定計劃的同時行動實施人員也可以提出相關的疑問和建議,從而在一定程度上彌補了雙方人員對于指揮意圖理解上的差異。但是當前所采用的協作計劃方式并沒有從本質上改變決策權的分配方式以及參與者的組織結構形式。

圖3 協作計劃制定與執行的關系Fig.3 Relationship between collaboration planning and execution

協作計劃制定與行動實施的過程如圖4所示。與傳統方計劃制定與行動實施相比,該方式通過計劃制定人員和行動實施人員之間的協作,提升了2個過程之間的信息共享和感知共享的程度,使得計劃制定的同時也注重行動的實施。

圖4 協作計劃制定與行動實施過程Fig.4 Process views of collaboration planning and execution

盡管該方式確實能在一定程度上改善計劃的質量并提高對意圖和計劃的理解,但是相對于傳統的計劃和行動實施方式而言,該方式本質上還是以計劃為中心的。

5 行動中心方式下計劃制定與行動實施的關系

行動中心方式下計劃制定與執行的關系如圖5所示。與傳統的方式相比,行動中心方式改變了計劃制定和執行的關系以及人員組織形式的實質,該方式下計劃的制定活動不僅僅只是存在于指揮機構中,取而代之的是計劃的制定和行動實施都在實體級別中同時進行,計劃制定人員和行動實施人員能夠進行連續而深入的協作。

圖5 行動中心方式下計劃制定與行動實施的關系Fig.5 Relationship between planning and execution in operation-centric approach

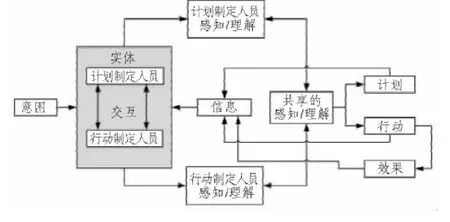

行動中心方式下計劃制定與行動實施的過程如圖6所示。該方式下的計劃制定與行動實施不再是相互分離的2個過程,而是一個交互的統一過程。由于計劃制定和行動實施都在實體級別中同時進行,雙方獲取的信息是完全同步的,不存在時間上的延遲和差異,因此雙方人員通過協作形成共享的感知也能在最大程度上與總體意圖保持一致,并依此進行計劃制定和行動實施。該方式下計劃制定人員和行動實施人員之間并不存在明顯的界限,計劃制定者可能同時充當行動實施者的角色,反之亦然。

圖6 行動中心方式下計劃制定與行動實施過程Fig.6 Process views of planning and execution in operation-centric approach

此時的計劃制定和行動實施是并行的,計劃制定和行動實施是在總體意圖指導下根據指揮實體所處的具體情況而進行的。由于位于作戰現場的指揮實體通常要比那些位于作戰空間之外的作戰實體擁有更真實、更及時的信息,也就使得根據實際作戰態勢和行動來制定的計劃更多地具有完成任務所需的靈活性和創新性[6]。在態勢變化劇烈,時間緊迫的情況下,計劃甚至不需要實際的生成,僅通過共享的感知就可直接實施作戰行動,并隨作戰態勢的改變而不斷調整行動的實施,從而具備對變化態勢的快速響應能力,更好地適應以行動為中心的作戰。

6 結語

以“計劃為中心”到“以行動為中心”的轉變是一個質的飛躍,反映了未來作戰指揮的發展趨勢。為了更好地適應這種轉變,本文對不同作戰指揮方式下的計劃制定與行動實施之間的關系進行了對比和研究。指出信息化作戰中計劃制定與行動實施的關系是交互、并行的,這種關系的轉變對于增強作戰指揮的適應性和時效性,均具有重要的理論意義和實踐意義。

[1]張乃良.作戰計劃制定的變化和發展[J].指揮學報,2007(2):13-14.

ZHANG Nai-liang.changes and development of operation planning[J].Journal of Command,2007(2):13 -14.

[2]TSOURAS,PETER G.The greenhill dictionary of military qutations[M].London,UK:Greenhill Books,2004.363.

[3]李躍輝,江海洲,范貴田.美軍作戰計劃擬制能力發展探析[J].外國軍事學術,2006(10):24-26.

LI Yao-hui,JIANG Hai-zhou,FAN Gui-tian.Investigation of US operation planning capability[J].World Military Review,2006(10):24 -26.

[4]史越東.指揮決策學[M].北京:解放軍出版社,2007.86-115.

SHI Yue-dong.Command decision-making[M].Beijing:PLA Publishing Press,2007.86 -115.

[5]ALBERTS,HAYES.Planning:complex endeavors[M].Washington,DC:CCRP Publication Series.2007.138-139.

[6]DAVENPORT T H,PRUSACK.Managing the Unexpected:assuring high performance in an age of complexity[M].San Francisco,CA:Jossey-Wiley.2001.

Relationship between p lanning and execution in information warfare

TIAN Zhong1,LIJia-xiang2

(1.PHD Team,Dalian Naval Academy,Dalian 116018,China;2.Department of Scientific Research,Dalian Naval Academy,Dalian 116018,China)

Command approaches changes in information operation impact relationship between planning and execution.With the purpose to meet the demands of“operation-centric”in information warfare,and to improve the agility and timeliness for command,different approaches of planning and execution are analyzed and researched,the relationship between planning and execution suit for operation-centric approach is advanced.Therefore,it has reference value for study the command in information warfare.

information warfare;operation centric;planning;execution

E835

A

1672-7649(2013)03-0001-04

10.3404/j.issn.1672-7649.2013.03.001

2012-06-26

田仲(1982-),男,博士研究生,主要研究方向為水面艦艇作戰系統與作戰軟件。