厲以寧:調整制度才能創造

《支點》記者 李曉菲 實習生 陳巖霖

厲以寧:調整制度才能創造

《支點》記者 李曉菲 實習生 陳巖霖

改革,就是制度調整。繼續推出新的改革措施,繼續進行制度調整,才能保證新的改革紅利或制度紅利的出現。民間從來都蘊藏著極大的積極性,這是改革的最大動力。

“舊改革紅利行將消失之日,就是原有改革的優勢潛力耗盡之時,此時必須推出新的改革措施,才能保證新的改革紅利或制度紅利的出現。”著名經濟學家、全國政協常委厲以寧,一輩子都在為中國經濟發展的頂層設計建言獻策。

上世紀80年代初,厲以寧提出“股份制是解決就業問題的重要途徑”的論斷。這是當時深化經濟體制改革的核心與關鍵之一,開啟了資本市場的發軔,對中國經濟改革與經濟發展產生了積極而又深遠的影響。

如今,面對貧富差距懸殊、環境污染嚴重、經濟增長放緩、紅利逐漸衰退等問題,厲以寧再次直言:改革才能帶來新的紅利。這是大師情懷——已是耄耋之年,他仍以一顆赤子之心,時刻牽掛并思索著當代中國經濟社會的發展路徑。

“如今,改革進入深水區了,摸不著石頭了,這種情況下就需要有頂層設計,用戰略家的眼光,從戰略高度來進行改革、發展。”對于改革,厲以寧多次提到信心這個詞,“美國最擔心中國的是什么?不是GDP的增長率,而是我們的科技人才和創業人員。我們的信心來自哪里?一方面政府有改革的決心,有維持中國特色社會主義道路的決心,另一方面大量的青年人、科學家、企業家正在成長。所以中國信心應該建立起來,我們是有前途的。”

一個多月前,厲以寧又來到湖北調研考察新型城鎮化,并接受了《支點》雜志專訪,就中國當前經濟熱點話題一一做出解答。

有改革才有新紅利

《支點》:改革可以說是當代中國歷史篇章中的主題詞。“改革是中國最大的紅利”,此論斷一提出便引起了社會的共鳴。為什么說改革是我們當前的首要任務?

厲以寧:“改革紅利”是指通過改革,制度或體制得以調整,讓制度或體制能釋放出更大的能量,使經濟繼續發展、前進。當一輪改革措施實行了一段時期之后,改革帶來的優勢或紅利總有越來越減少的趨向,這是難以避免的,是普遍現象,而并非只有中國才發生的情況。

經濟中有兩種變量,內生變量與外生變量,一個人如果身體健康,一定是內在自我調節能力很好,但是在必要的時候也需要打針吃藥。經濟也是這樣,良好運行的前提在于內部機制的完善。改革是創造內生的機制,改革拖延越久,代價越高,阻力越大,所以說改革是當前的首要任務。

《支點》:如今,舊有的人口紅利、資源紅利逐漸消失殆盡。您認為我們應當從哪里尋找新的紅利?

厲以寧:紅利的消失是經濟發展過程中的正常現象,每一個國家在發展過程中都會出現這種情況,發達國家也是如此。

每個國家在發展初期都有人口優勢,農民大量進城,提供廉價勞動力,這是舊人口紅利。廉價勞動力漸漸消失,這是正常現象,不可避免。現在東南亞一些國家勞動力很廉價,孟加拉國工人一個月的工資合三百多塊錢人民幣,還有越南、柬埔寨、印度都有大量廉價勞動力。從這方面講我們的優勢是在消失,但我們應該看到,新人口紅利產生,是指勞動力質量的提高。我們正在從廉價勞動力時代進入技工時代,通過提高勞動力質量,以擁有較高技能、但低于發達國家技工價格的人力形成新的人口紅利,形成比較優勢。

而對于土地、礦產這些舊的資源紅利的喪失,我們可以依托新的科學技術來創造新的資源紅利。比如海水淡化、新能源、新材料、生物科技等等。

當舊改革紅利行將消失之日,也就是原有改革措施的優勢潛力耗盡之時。這時,我們就要繼續推出新的改革措施,繼續進行制度調整,才能保證新的改革紅利或制度紅利的出現。

“老城區+新城區+農村新社區”

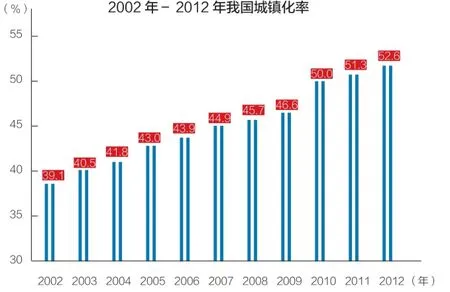

《支點》:目前我國能盡最大可能釋放“改革紅利”的措施之一,是不是新型城鎮化建設?為什么說傳統的城市化模式不適合我國國情?

厲以寧:傳統城市化是先行工業化的發達市場國家的城市化模式。當時,城市化與工業化基本上是同步的,缺乏統籌安排,也沒有科學的城市規模概念,經濟和社會的可持續發展并未被城市領導層所考慮。

結果,無論在先工業化和先城市化的國家還是在后起的工業化國家中,都發生了所謂的“城市病”,一是自然環境方面,工業污染、城市擁擠;二是社會生活質量下降,住房跟不上人口的增長,社會治安欠佳。以致出現了“反城市化”傾向,即窮人繼續涌入城市,富人紛紛遷離城市,搬到郊區甚至鄉村居住。

在某些發達的市場經濟國家,城市化率高達90%以上。如果中國要達到西方發達國家的城市化率,即90%以上的人口集中于城市,那么城市居住條件必定嚴重惡化,居民生活質量必定大大下降。

《支點》:您認為,怎樣的城鎮化路徑或模式才是適合我們的?

厲以寧:我們不用“城市化”而用的是“城鎮化”,這是跟中國的國情結合在一起的,因為鎮就是最小的城市。中國國情的城鎮化由三部分所組成,老城區、新城區再加上農村新社區。

老城區的發展方向是改造。由于工業企業已經造成了環境污染,所以一定要設法把這些工業企業遷出老城區,城里要成為商業區、服務區、居民區。老城區的改造要注意歷史文化遺址的保留。例如山西大同過去是邊塞重鎮,那么大的城墻拆掉了非常可惜。

新城區一般在城市郊區,歷史所留下的包袱都比老城區要少一些,這正是其優勢所在。新城區將來是支柱產業的基地,因為城市一定要有產業支撐,包括新興產業和具有本地特色的產業。新城區一是要有工業園區這樣的基地,也要有居民,不能成為“鬼城”(白天有人上班工作,夜晚回原住地睡覺去了),可以發展“就地城鎮化”。廣西桂林附近有一個自治縣,就是發展“就地城鎮化”,把小城鎮都發展起來,在那里生活跟桂林市區一樣方便,有事情去桂林一個小時就能到。

新社區的前身是社會主義新農村,因為新農村先把房子建了,漸漸地就變成了新社區。新社區建設有四點要注意:第一,新蓋的房子一定要園林化;第二,推廣循環經濟;第三,公共服務要到位;第四,城鄉社會保障要走向一體化。符合這四個條件后慢慢做,然后從村的組織改為社區組織,再然后轉化為新的城鎮。農民融入城市是比較難的,據我們在有的地方調查,只有三分之一的農民愿意進城。這需要一個過程,但是融入新社區,轉化為新城鎮是沒有問題的。

初次分配改革更重要

《支點》:農村土地產權制度作為新型城鎮化各種利益的交會點,可以說是改革的關鍵所在,您認為解決這個問題的突破口在哪里?

厲以寧:重要的是推進關于土地確權的改革,賦予農民三權三證,即承包土地的使用權、宅基地的使用權、農民在宅基地上所蓋房屋的房產權,然后給三權發證。

中國長期以來實行城鄉二元體制,在這種體制之下,農民財產權是空的,沒有財產性收入,束縛在那塊土地上靠耕種為生。農民工進城二三十年了,還是農村戶口,城鄉二元體制在,農民就沒有財產收入。土地確權是農村新一輪改革的起點,最終目標是要實現城鄉一體化。

現在全國大概有50個地方正在試點,試點的過程中我們看到農民的積極性非常高漲,形勢與1979年農田承包制推廣一樣。農民成了市場的主體,土地流轉在這個基礎上也活躍了起來,土地的充分利用,經營規模的擴大提高了農民的收入。我們在浙江嘉興的調研數據顯示,土地確權以前,城市和農村人均收入之比為3.1∶1,土地確權后的比例為1.9∶1。

為什么農民的收入提高了這么多?農民多樣收入來源,其中就包括了財產性收入,嘉興市平湖召開的村干部和村民的座談會上,就反映確權后農民可以充分利用土地,擴大規模經營,增加收入。土地確權以后土地流轉了,出租出去,入股給農民合作社,農民就可以放心到城里去打工,而且每年都有租金收入。宅基地確權后,農民把舊房子拆了,我們看到的全是四層樓的新房子。

《支點》:您提到,“改革紅利”第一是土地確權,第二就是跟我們緊密相關的收入分配制度改革。針對不斷擴大的收入差距,您認為改革的重點是什么?

厲以寧:中國的收入分配制度改革,我的觀點是應該把初次分配放在重要的位置上。初次分配最重要的是機會均等,所有人站在同一起跑線上,差別是市場調節的結果。所以首先得機會均等,但是實際上收入的基礎即初次分配是不公平的。

為什么城鄉收入差距不斷擴大呢?這涉及到物質資本、人力資本和社會資本,三種資本共同創造價值。廣東改革開放后為什么發展那么快?因為它有充足的社會資本,海外華人華僑港澳同胞都是它的社會資本。城市三種資本都占優勢,而農村都占劣勢。所以,收入差距越來越大。

2002年-2012年我國城鎮化率

這就要改革,首先收入分配制度改革要把初次分配作為重點,明確農民的產權問題。教育資源要重新分配,城鄉要做到相等的狀態。除了給農民產權外,還有一個重要的問題就是在勞動力市場上,打工的一方是弱勢,招工的一方是大企業,一個弱一個強,如何解決雙方地位不均等,也是目前中國初次分配遇到的問題。

在中國現實條件下,二次分配的重點應該放在城鄉社會保障一體化,這是要解決的大問題。當然要量力而行,為什么呢?因為經濟學中有一個福利剛性問題,就是指福利能多不能減,有了就不能再取消了。中國要在量力而行的基礎上逐步擴大社會保障的覆蓋面,不要以為二次分配的重點在增加某些稅,增稅要慎重。

最后,收入分配制度要大力培育中等收入階層,中等收入階層是穩定社會的最重要力量。有了中等收入階層以后,社會可以進入更穩定、進一步繁榮的階段。