非洲人口的“馬爾薩斯陷阱”與國際援助下的計劃生育運動

衛 琛

北京大學國際關系學院 北京 100871

·專題研究·

非洲人口的“馬爾薩斯陷阱”與國際援助下的計劃生育運動

衛 琛?

北京大學國際關系學院 北京 100871

本文探討撒哈拉以南的非洲在國際援助背景下的國家計劃生育政策,及其控制人口的績效和成功條件。首先從橫向國別和縱向歷史兩個角度,利用統計數據和回歸分析,驗證人口增長對經濟發展的抑制作用,此抑制作用在非洲尤其顯著,人口增長率每上升1個百分點,GDP增長率降低0.3個百分點,因此有必要主動采取政策抑制非洲人口的過快增長。然后結合中國計劃生育政策及國際援助計劃生育運動的歷史,說明國際援助在計劃生育起始階段的關鍵性帶動作用,催生了20世紀“生育革命”,受援的發展中國家避孕普及率上升至60%,總和生育率下降到3。但因非洲國家計生政策尚未建立有效機制,而在20世紀90年代后國際計生運動持續低潮,導致非洲的計生運動青黃不接、避孕措施供不應求,同時面臨初期績效不明顯等問題。借鑒發展中國家的既有經驗,廣泛開展中非計生領域的合作,仍然潛力巨大。

計劃生育;國際援助;非洲;人口

正當國內熱議放寬計劃生育政策時,美國奧巴馬政府卻在全球范圍內加強對計劃生育項目的援助,在2009年啟動的“全球衛生行動計劃(Global Health Initiative)”中,計劃生育援助開始占據重要地位,僅2012年一年的援助額就達到4.37億美元,是10年前的3倍。[1]與此同時,2012年蓋茨基金會與英國國際開發署聯合主辦倫敦計劃生育峰會,共募得26.25億美元支持全球計劃生育項目。[2]新一波國際計劃生育運動呼之欲來,而一個不容忽視的事實是:全球人口已于2011年超過70億,其中非洲為10億人口,是第二大人口大洲,并成為人口增長最快的地區,目前在撒哈拉以南的非洲48個國家中,有22個國家人口年增長率超過3%,達到我國建國前20年生育高峰的水平。

1 經濟與人口增長的關系

1.1 經濟與人口增長的線性回歸分析

本文采取人均GDP的增長來衡量一國經濟發展水平,其增長受兩方面影響——經濟總量與人口總量增長。如果前者快于后者,則人均GDP提升,國民生活改善,經濟發展;反之,即便經濟總量增加,人均收入并未得到改善反而惡化,當人均收入低于生存水平時,就會爆發戰爭、饑荒和瘟疫,陷入所謂“馬爾薩斯陷阱”。經濟發展可被視為人口增長與經濟增長的“長期搏斗”,由獲勝方決定發展還是倒退。那么,人口增長本身是否也對經濟發展有抑制作用?以下是利用1960—2012年世界經濟與人口數據[3],以人均GDP年均增長率為應變量,人口年均增長率為自變量進行線性回歸分析。

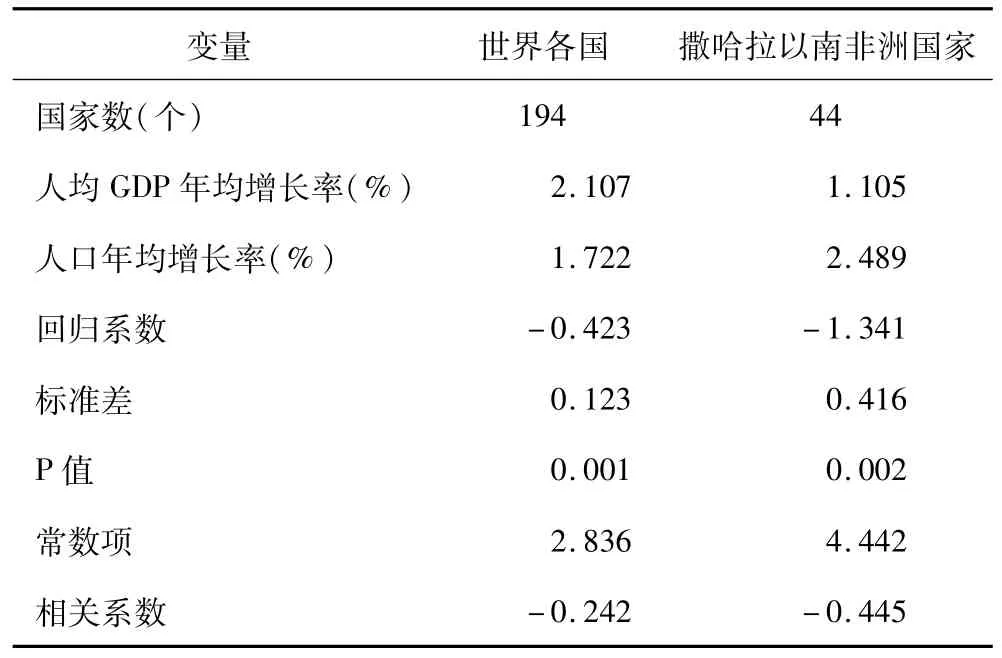

根據對世界194個國家的回歸分析發現,人口增長率與人均GDP增長率存在較為顯著的負相關關系,而針對撒哈拉以南的非洲44個國家的回歸分析(表1)中,可以得到數值更大的回歸系數與相關系數,意味著二者的負相關關系更強,同時回歸直線對數據的擬合程度更好,說明在非洲人口增長對經濟增長的抑制作用更加明顯。

表1 人均GDP年均增長率與人口年均增長率回歸結果

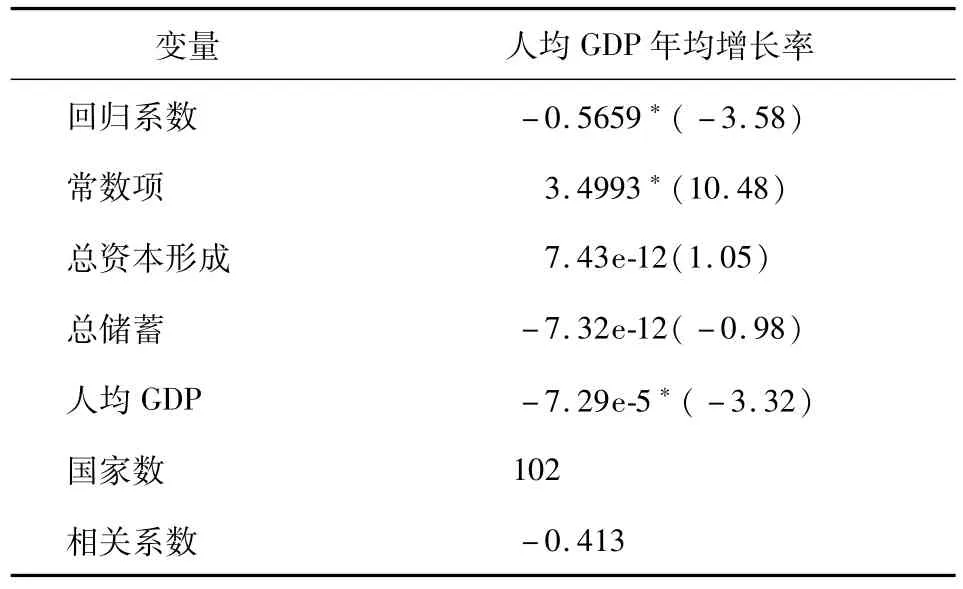

1.2 加入控制變量后經濟與人口增長回歸分析

為了得出進一步的因果關系,本文引入影響經濟增長的幾個初始經濟狀態變量,再次進行回歸分析,得到回歸結果表2。與前面的線性回歸相比,新加入控制變量的回歸分析仍然支持原結論,同時回歸系數和相關系數的數值有所增大,更加說明人口增長率對人均GDP增長率有負相關的影響。

表2 加入控制變量后年均人口增長率對人均GDP年均增長率回歸結果

以人口年均增長率為因變量,以人均GDP增長率為自變量,引入影響人口增長的幾個初始人口狀態變量,得到回歸結果表3。由于以人均GDP年均增長率為自變量的回歸系數過小,并且不顯著,也就否定了之前的部分結論,說明人均GDP的年均增長率并不是影響人口年均增長率的主要原因。同時,相關系數顯著增加,初始狀態的人口增長率對其后20年的年均人口增長率有很明顯的影響,說明人口增長率具有獨立性和遲滯性。

表3 加入控制變量后人均GDP年均增長率對年均人口增長率回歸結果

1.3 非洲的“馬爾薩斯陷阱”

通過上述回歸分析,可以得出人口增長對人均GDP增長存在單向的抑制作用。即人口增長率上升,人均GDP增長率下降,而人均GDP增長率的上升并不必然導致人口增長的放緩。

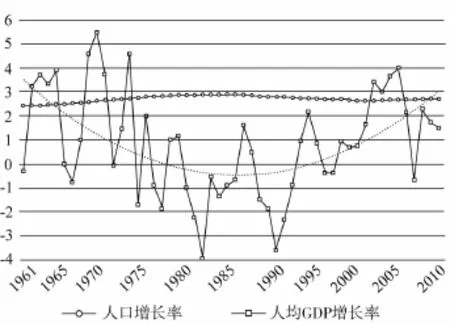

但此分析仍存在不足:為了能橫向地按照國別宏觀分析人口與經濟增長的關系,在1960—2012年的大跨度下取增長的平均值,有可能抹平了二者在縱向上隨時間的變化規律。下面限定撒哈拉以南的非洲地區,觀察其人口與經濟增長之間關系在過去50多年的情況。

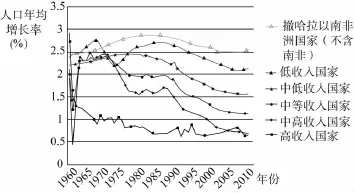

從圖1中人均GDP增長率和人口增長率曲線的對比可以發現:人口增長越快,人均GDP增長越慢,尤其在20世紀70—90年代,人均GDP甚至多年為負增長。相應地,在這段時間內人口增長率對人均GDP增長率的回歸系數為-8.9,相關系數為-0.538,這呼應了之前回歸分析的結論,且負相關關系更加顯著。

圖1 1960—2012年撒哈拉以南非洲地區人口增長率與人均GDP增長率趨勢(%)

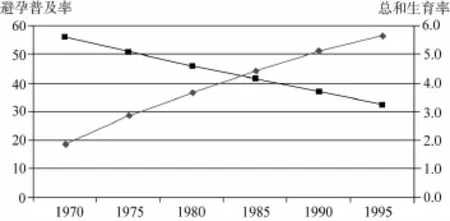

將非洲的情況與世界各收入類別國家進行對比(圖2):高收入國家的人口增長率一直維持在較低水平,中高收入國家自20世紀70年代出現快速下降,并與高收入國家趨同,其他幾組收入類別國家從20世紀80年代開始出現下降趨勢,但低收入國家卻表現出不同于其他組國家的特征:人口長期維持高位增長,下降較為緩慢。另外通過趨勢分析可以發現:除高收入國家之外的五個組別在1965年的年均人口增長率比較相近,但經過近50年后,其人口增長率呈組間發散的趨勢。而近幾年包括非洲國家在內的低收入國家人口增長率開始呈現上升趨勢。

然而撒哈拉以南非洲人口增長率的提升,意味著更大程度上人均GDP增長率的降低。從線性回歸結果(表1)看:若非洲某國的人口增長率提升1個百分點,則其人均GDP增長率將會降低約1.3個百分點。根據索洛增長模型得出的GDP增長率=人口增長率+人均GDP增長率,則人口增長率上升1個百分點的同時,GDP增長率降低0.3個百分點。綜上,撒哈拉以南非洲地區正在形成“馬爾薩斯陷阱”,各國目前所面對的高速人口增長問題,將是制約其經濟發展和人均收入提高的重要因素,但這一問題不能通過經濟發展而自然解決,因此必須予以政策層面的高度重視。

圖2 不同收入類別國家的人口年均增長率趨勢

2 中國計劃生育政策與國際計劃生育運動

事實上,早在20世紀80年代有學者提出,非洲的可持續發展已經被高速的人口增長與相應增高的人口撫養比所拖累:不同于歐洲傳統發展中人口與經濟增長相輔相成的模式,非洲的人口增長與經濟發展脫鉤,因為醫療技術的引進和改善大大降低了死亡率,同時居高不下的出生率催化了“人口爆炸”,以貧困人口為主的新生人口帶來了糧食、醫療、教育和就業等一系列需求,給非洲發展戰略的制定與實施、社會有效管理的加強施加了巨大壓力,反過來抑制了經濟發展。[4]這從定性角度解釋了上文的回歸結果。

2.1 我國的計劃生育政策及國外援助

我國正是在這一類似的人口高速增長階段,醞釀產生了計劃生育政策,并最終于20世紀70年代在全國范圍內實施。1982年黨的十二大上正式將“計劃生育”列為基本國策。經過數十年的實踐,該政策成績斐然,僅就經濟意義而言:計劃生育帶來的“人口紅利”與改革開放產生的經濟增長相結合,使得低人口增長率成就了高人均GDP增長率,在上文所計算的1960—2012年的52年時段內,我國以年均6. 79%的增速位居世界第一。

國外援助與國內政策同步推進,早在20世紀70年代包括國際計劃生育聯合會(簡稱“國際計生聯”)、聯合國人口基金在內的國際組織就不斷嘗試游說我國控制人口。以國際計生聯為例,該組織非常關注我國的人口問題、積極支持我國的人口與計劃生育事業,在其積極倡導和游說下,中國計生協于1980年成立后,于1981年成為其準成員,1983年成為正式成員。30多年來國際計生聯累計向中國計生協提供了幾千萬項目資金和設備援助,此外資助計生委系統幾十位工作人員赴海外留學培訓,為我國人口與計劃生育事業培養了一大批人才。[5]中國計生協成立的初衷為在國內設立一個非政府的群眾團體,以促進和國外援助機構的對接合作,雖然目前該協會的主要資金來源已經轉向國內,國際援助額占近些年總體比例持續低于10%①此信息來自筆者于2013年6月對中國計生協會國際合作部部長洪蘋女士的訪談記錄,在此特別向洪女士致謝。,但外援在計劃生育政策起始階段的帶動作用仍然至關重要,例如早在政府層面的國家計生委成立之前,中國計生協業已成立并在外援支持下開展相應工作。

值得注意的是,我國臺灣地區的計劃生育政策及其接受援助情況與大陸有很大相似性。自1949年后經過近20年的爭議和努力,臺灣地區在1969年通過《臺灣地區家庭計劃實施辦法》和《人口政策綱領》,最終在1990年實現控制人口政策的預定目標。在1969年確立官方政策之前,推行計劃生育的經費主要來自外國捐款和其他基金組織,例如在1964年的總體經費中,以紐約人口理事會為主的外國捐款占55.2%,中美基金等其他來源占44. 8%。[6]可見無論大陸臺灣,其在計劃生育政策上取得的成功,很大程度上受益于實施初期持續而充足的國際援助。

計劃生育使我國的人口增長得到有效控制:我國大陸地區的人口自然增長率由1970年的2.58%下降到2012年的0.495%,40多年來由于計劃生育累計少生了4億多[7];而臺灣地區在計劃生育的初始階段,避孕普及率從1965年的24%增加到1976年的63%,人口增長率于1976年降至1.83%,11年少生了90萬人。[6]

2.2 國際計劃生育運動的“黃金時代”

我國計劃生育政策的實施和受援并非孤例,自1974年布加勒斯特世界人口會議后的20年,被稱作國際計劃生育運動的“黃金時代”。二戰結束后各國普遍面臨人口高速增長的問題,這一運動在20世紀50年代初應運而生,首先由國際計生聯、紐約人口理事會等國際非政府組織及基金會推動,其后在1958年瑞典國際發展合作署成為第一個對計劃生育進行雙邊援助的官方組織[8],接著1965年美國總統林登約翰遜提出“對人口控制投資5美元,就能獲得對經濟增長投資100美元所帶來的價值”[9],自此美國將計劃生育納入其官方發展援助范疇,另外于1966年成立的聯合國人口基金曾是美國官方援助最大的受援機構,其受援總額1/4來自美國。[10]

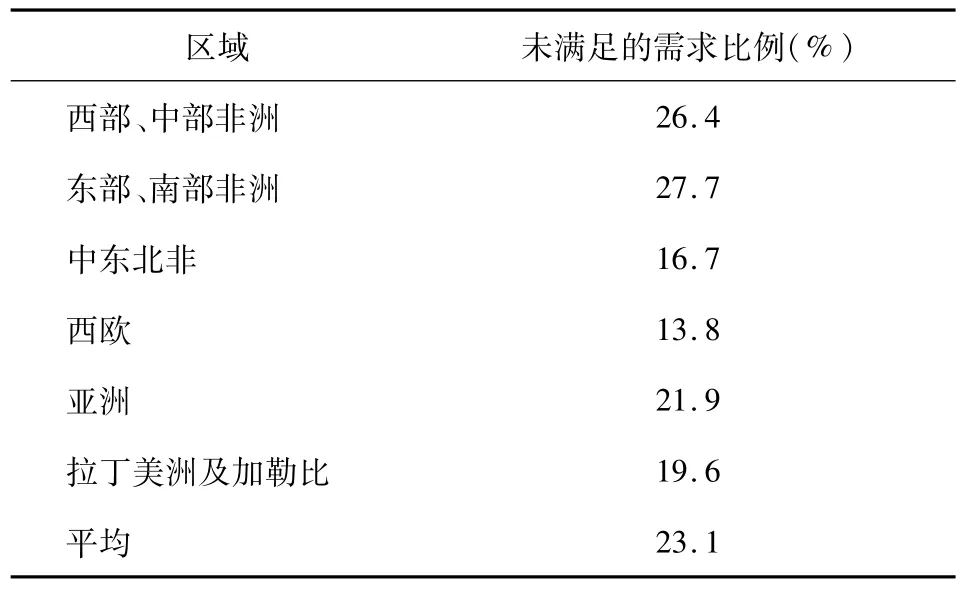

在發達國家和國際組織的支持下,計劃生育項目在以東亞、東南亞、南美等區域為主的發展中國家中廣泛開展,“生育革命”誕生:1970—1995年的25年間,根據對接受計劃生育援助的發展中國家的不完全統計,總和生育率從6下降到3,避孕普及率從近20%上升到60%(圖3)。[8]根據測算,全球2/5的生育率下降源自計劃生育的普及。[11]而這段時間內,國際援助對絕大多數國家計劃生育的資金來源、項目管理等意義重大。[8]

圖3 1970—1995年部分發展中國家避孕普及與總和生育率變化情況(%)

2.3 美國遏制計劃生育運動的“墨西哥城政策”

不過在1984年墨西哥世界人口會議上情況發生轉折,美國里根政府拋出“墨西哥城政策”,對中國計劃生育橫加指責,并背離援助承諾,斷絕對支持流產的國際非政府組織的資助。隨著20世紀90年代初“人口爆炸”危機解除,1994年開羅人口會議開始將工作重點轉移到生殖健康,國際計劃生育運動落入低谷。自1995年開始計劃生育所占全球人口援助比例逐年降低,其援助金額從1995年的7.23億美元,降低為2003年的4.61億美元[12],降幅達36%。

導致計劃生育運動受阻的原因是多方面的:除了人口增長失去普遍關注、艾滋病等衛生問題分散資金配置等原因外,20世紀90年代興起的美國新保守主義政治浪潮亦是重要政治因素。美國極右勢力將計劃生育和墮胎劃等號而被列為政治禁區,國際上對計劃生育的討論因此而受到限制,不僅使美國對發展中國家計劃生育的援助暫緩,更阻礙了眾多非政府組織的援助工作。不過即便如此,國際計生聯、人口基金等國際組織仍頂住壓力,承擔著失去了每年1 000多萬美元美國援助的損失,繼續保持對中國的援助關系。

全球計劃生育的經驗表明,一國長期穩健的國內政策和持續充足的國外援助,對于計劃生育的成功至關重要,而國外援助所提供的物資、技術和智力支撐,在政策初始階段發揮尤其重要的帶動作用。那么自20世紀90年代起國際援助大幅下降、計生運動陷入低潮,對非洲的人口問題意味著什么呢?

3 方興未艾的非洲計劃生育運動

在所有發展中國家中,撒哈拉以南非洲的計劃生育運動最晚出現。一方面這些國家在20世紀60年代剛剛獨立之初,大多持鼓勵生育的觀點,另一方面援助計劃生育的國際組織、外國政府和基金會并不青睞非洲,因為其動蕩的政治局勢、落后的經濟狀況、低效的社會管理,不利于建立有效的項目運作機制以吸納援助資金。自1970年至今,撒哈拉以南非洲發展中國家的總人口一直維持在年均2.6%~2.8%的高位增長狀態,當國際計劃生育運動在20世紀90年代起陷入低潮時,非洲國家已經開始面臨嚴峻的人口問題。

3.1 非洲計劃生育“供不應求”

在美國拋出“墨西哥城政策”的同一年,大多數非洲國家通過1984年“乞力馬扎羅人口行動計劃”(Kilimanjaro Programme of Action on Population),強調計劃生育服務的供應,相關信息、教育和溝通渠道的提供,以及計劃生育的夫妻自愿采用原則[13],這標志著非洲人口政策立場的根本轉變,但立場的轉變并未在實質上改變非洲計劃生育的落后情況。

撒哈拉以南非洲的避孕普及進程緩慢,2010年在該地區的育齡已婚婦女中,只有25%的婦女采取過避孕措施,這一比率甚至低于其他大部分地區在1990年的水平。[14]而在所有表示希望避免或延遲懷孕的育齡已婚婦女中,未能使用任何避孕措施的比例被稱作“未滿足的計劃生育需求”。根據2012年美國國際開發署對70個國家的統計分析[15],世界各區域的平均未滿足的計劃生育需求如下(表4):

表4 未滿足的計劃生育需求

按照人口學理論,實現這些未滿足的計劃生育需求會促進生育率的下降。從上表可見,撒哈拉以南非洲的未滿足避孕需求高于平均水平,反映出其計劃生育尚處于“供不應求”的階段,也說明其生育率的下降仍有很大的空間。

計劃生育的普及、未滿足需求比例的降低,取決于民眾能否獲得安全、廉價、有效的避孕措施。而計劃生育并非能依靠市場自我運行,避孕需求的出現也未必能帶來市場供給的增加。因為計劃生育的成本不可忽視,例如一套宮內避孕器要花費發展中國家一個家庭將近一個月的工資[12],而對避孕的宣傳教育、計生工作者和設備等亦需要支付成本,所以實踐中大多數發展中國家的初期計劃生育運動都依靠政府和外援支持。非洲未滿足需求比例的居高不下,反映出政府和外援的長期缺失。

3.2 低迷的國際援助與脆弱的計劃生育

為盡快彌合需求與供給間的鴻溝,國際援助理應發揮其必要的帶動作用。然而在過去的十多年,全球的官方發展援助中對計劃生育的資助持續低迷。[14]這與美國布什政府對計劃生育的進一步遏制政策有關,其于2001年終止了對聯合國人口基金的援助。盡管美國奧巴馬政府在2009年重新增加對計劃生育的援助,但受經濟衰退影響,全球官方援助的復蘇尚待時日。

國際援助持續低迷的影響顯著,在非洲八個國家1989—2006年的避孕普及率調查統計可見[16],無論這些國家的人口總量、增速或避孕普及水平如何,進入新世紀以來避孕普及率幾乎都停滯甚至衰退。同時人口總量增長也會增大對計劃生育的需求,假設非洲的避孕普及率維持在2005年水準,同時人口增長率不變,則計生服務必須到2015年提升30%,到2020年提升50%,到2030年提升90%。[16]

面對這一嚴峻的人口挑戰,聯合國千年發展目標在確立之初竟沒有將計劃生育納入其中,而主持這一目標制定的前任聯合國秘書長安南在1998年為安理會做出的非洲發展問題報告中[17],只字未提人口增速和生育率居高不下的問題。根據對國際計劃生育工作者的訪談調查,不少受訪者認為聯合國人口基金已經偏離計劃生育的主要議程,而無法發揮其國際計劃生育領導者的角色。[12]

3.3 避孕普及率影響生育率的短期與長期績效

不過,國際計劃生育運動在非洲陷入低潮仍有其內在原因:非洲始終是全球“生育革命”的局外人,任何嘗試降低其人口增長率的努力似乎都是徒勞。從西非兩鄰國的對比可見一斑[18]:1969年,加納在撒哈拉以南非洲國家中率先采取目標為降低生育率和抑制人口增長的人口政策,該國建立了大型的計劃生育中心,接受了大量的國際援助來推動避孕措施,但在其后的近20年中,加納的總和生育率仍然維持在6以上;相比之下,多哥直到20世紀90年代為止還不愿意建立計劃生育服務機構,但其生育率水平與加納大體相當。

基于各國計劃生育的實踐,自愿參與是一個重要的基礎性原則。這意味著政策實施者只能增加供給,而較難借助強力增加避孕需求。在非洲廣泛存在著大量既不使用避孕措施、也沒有使用意愿的情況,因為其傳統文化、社會與家庭制度和觀念無法轉變,維持了撒哈拉以南非洲的高生育率。由此可見,短期內雖然一國制訂了明確的減少增長率的人口政策,并推廣計劃生育,但這未必足以促使生育率降低。通過分析撒哈拉以南非洲國家的避孕普及率與總和生育率的相關關系,并與其他區域進行比較后發現(數據來源于1985—1998年59個發展中國家調查[19]),撒哈拉以南非洲的相關系數為-0.368,其他區域為-0.807。導致前者相關系數較低的原因很多,除了因為當地人使用避孕以延長生育間隔、而非限制生育量,還因為多采用傳統的避孕方法,而降低了避孕成功率。不過長期來看,隨著逐年計劃生育的普及,初期存在的相關度不高的問題得到緩解。如果將上述統計中1985—1998年分為兩期,單獨關注第二期(20世紀90年代中后期)的情況,則可發現兩個變量在非洲的相關度有明顯上升,非洲相關系數為-0.676,其他區域為-0.785。[19]

非洲目前正處于人口轉型的初始期,此階段存在著的避孕普及率與生育率相關性不顯著情況在其他發展中國家都曾或多或少發生,但囿于這些國家的轉型發生在30~40年前,缺乏當時的統計數據,無法進行實證對比。不過間接的對比方法是,選取已經完成人口轉型的國家中生育率高于5的地區,與非洲同生育率的組別進行對比,可發現:前者的相關系數為-0.33,與非洲的-0.28較為接近。[19]

肯尼亞的政策績效較為符合以上長短期對比:該國于20世紀60年代成為撒哈拉以南非洲第一個擁有全國性計劃生育項目的國家,而在十多年后其總和生育率仍然全球第一;不過20世紀末總和生育率降低了35%~40%,從8下降到了5,既有的制度基礎為該國的人口轉型奠定了堅實基礎,到2032年其生育率有望繼續下降38%。[8]

綜上,在人口轉型的初期,計劃生育普及度低而總體生育水平高,導致初期普及工作的績效不明顯。而隨著普及率的增大,現代避孕方法使用的推廣,并伴隨社會家庭觀念與文化變遷,計劃生育對生育率下降的績效將顯著提升,最終促成非洲的人口同其他大洲一樣,步入“低生育—低死亡—低人口增長”的新階段。

4 中國經驗與中非合作前景

4.1 中國與非洲計劃生育的相同點與不同點

正如前文所述,計劃生育的普及需要大量投入,而前期的績效又不顯著,因此大多數發展中國家早期的計劃生育政策是由政府、民間組織或國際組織來支持和運作。我國雖未能在生育高峰時采取及時有效的計劃生育政策,但在20世紀80年代后,一方面將計劃生育定為基本國策,長期堅持、毫不動搖,另一方面積極與國際組織接洽,吸納、運用國外援助,正是在國內國際的兩個理想條件下,我國控制了人口過快增長的勢頭,成功高效地完成了人口轉型,為經濟騰飛創造了基本條件,并憑借低人口增長與高經濟增長,我國成為50年來世界人均GDP增長最快的國家。

而對于撒哈拉以南非洲各國而言,雖然其與中國同為發展中國家,目前的人口增速與我國歷史最高時期持平。但其自身及國際環境又具有特殊性:一些國家剛剛擺脫戰爭動亂、或仍陷于社會政治緊張局勢,很難調動國內和國際資源實行重大政策或社會投資,同時大多數國家因技術落后、資金欠缺、政府組織管理低效,計劃生育的普及工作很難單憑政府完成,在很大程度上仍然依賴國際援助;但另一方面,國際援助的多寡有無受到各種因素的影響,而非本國可以左右的,尤其在過去十余年計劃生育運動低潮期,非洲國家自身能力建設、初期計劃生育項目運作尚未完成,國際人口援助就提早撤出或轉移到其他領域,導致非洲的計劃生育運動困于“青黃不接”的狀態。

4.2 西方模式與中國經驗

西方發達國家對發展中國家計劃生育援助的縮減,也來自于這樣一種認知:隨著經濟的發展和社會的轉型,人口增長將自然放緩,因此“發展是最好的避孕”。以上認知源于西方發展經驗,但這一所謂“模式”在發展中國家普遍不適用。

西方發達國家的模式是:在工業化初期,較輕的人口壓力利于資本積累,同時人地關系并不緊張,提高人均生產率的空間較大,因此即便沒有人口政策,經濟起飛和產業結構轉型的重要條件已經具備;工業化過程中,西方仍然維持了較高人口增長態勢,直到20世紀40年代,歐洲各國的出生率才降低至死亡率水平,發生所謂“自覺節育”①“自覺節育”指:因為社會具備有效的節育技術和避孕措施,生育成為有意識考慮利弊進行理性抉擇的結果。的生育革命。在西方工業化過程中,更多的孩子給家庭資源帶來壓力,而孩子帶來的回報卻并未成比例增加,使得家庭的財富流由從晚輩到長輩轉變為從長輩到晚輩。[20]經濟社會的變化導致了社會觀念的變遷,進而導致生育意愿的下降,并最終降低了人口增長率。只有在此情況下,“發展是最好的避孕”是成立的。

但這一模式很難在發展中國家應驗:首先,其歷史條件和人口條件與發達國家不同,很多國家在工業化初期擁有巨量人口,人地關系緊張,資本分散而稀少,不利于推動技術進步和產業轉型;與西方歷史上出生率和死亡率共同緩慢下降的情況不同,得益于分享發達國家醫療進步的成果,發展中國家的死亡率下降迅速,而影響生育率的因素都沒有變化,生育率依然維持原有水平,導致出生率高速增長,例如歐洲歷史上最高的人口增長率不超過1.6%,而目前非洲大陸增長率仍維持在2.6%以上。自此“馬爾薩斯陷阱”已經形成,生育率居高不下造成巨大人口壓力,阻礙了經濟的持續發展,而經濟的不發達制約了人們的發展機會,強化了既有的多育動機,甚至形成惡性循環。社會變遷總是緩慢進行的,發展中國家如果照搬西方發展模式,任經濟順其自然地發展,很難避免滑落到“馬爾薩斯陷阱”之中,因此必須依靠計劃生育的普及和避孕措施的推廣,盡力關閉這一陷阱。

而是否能充分實現計劃生育的績效,不僅需要國際援助,更需要一國政府和醫療組織長期不懈的堅持。資金只有在缺乏時才顯重要,而既往經驗表明,擁有資金并非是成功的保證,長期執行、有效管理的政策領導者和執行者才是計劃生育成功的最終決定因素。[8]國際援助本身有諸多局限和波動性,計劃生育政策獲得成功的國家都能最終擺脫對外依賴,轉而憑借其自身的管理體制及社會資源維持較高的避孕普及率和較低的生育率。

4.3 中非合作前景

首先,我國的經驗本身就值得非洲國家借鑒,而另一方面,我國借助多種國際組織的平臺,推廣和宣傳中國計劃生育政策及其績效,爭取國際人口領域的話語權,并積極開展與發達國家對話和交流,增進理解、拓展合作[10],這有利于扭轉目前國際計劃生育運動的低潮局面。

同時,自我國于1997年加入人口與發展南南合作伙伴組織——國際人口領域中唯一的發展中國家政府間國際組織——之后,在2002年和2005年連續兩屆當選為主席國,并積極推動伙伴組織成員國高層互訪、政策對話、經驗共享、人員培訓、生殖健康產品交流等項目的合作,對人口與發展伙伴組織的發展壯大起到了積極的推動作用,成為南南合作的積極倡導者和實踐者。[21]

另外,中國作為南南合作的重要平臺,對發展中國家,特別是非洲國家計劃生育運動的支持,也將不止于經驗分享和信息交流方面。例如,在與伙伴組織成員國開展雙邊交流活動的同時,我國為肯尼亞、埃及等國提供計劃生育及生殖健康產品,優質低廉的中國產品也將以商貿往來的形式,支援非洲的計劃生育運動。

2008年,“降低未滿足的計劃生育需求”這一條款被新列入聯合國千年發展目標,長期受到忽視的計劃生育運動再次獲得國際社會應有的重視。相信在不遠的未來,“馬爾薩斯陷阱”會被計劃生育運動成功關閉,其對世界各大洲人口持續數千年的威脅也將徹底消除。

[1]United States Agency for International Development.Family Planning Program Overview-April 2013[EB/OL].[2013-10-28].http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/fp_overview.pdf

[2]London Summit on Family Planning.Summaries of Commitments[EB/OL].[2013-10-28].https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67328/london-summit-family-planning-commitments.pdf

[3]World Bank.World Development Indicators[DB/OL].[2013-10-28].http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

[4]Sai F T.The Population Factor in Africa's Development Dilemma[J].Science,1984,226(4676):801-805.

[5]中國計劃生育協會,國際計劃生育聯合會中國計生協遞交中國政府的情況匯報[C].北京,2013.

[6]陳肇男.從草創到推行盛期——民國53年到65年間臺灣家庭計劃之回顧與檢討[J].臺灣經濟預測與政策,2001(3):31-76.

[7]新華網.衛生計生委:計劃生育40余年我國少生4億多人[EB/OL].[2013-11-13].http://news.xinhuanet. com/politics/2013-11/11/c_118096000.htm

[8]Johnson L B.Address in San Francisco at the 20th Anniversary Commemorative Session of the United Nation[C].1965.

[9]孔錚.從全球計劃生育遏制政策的中止看國際合作項目的外宣作用[J].人口與計劃生育,2012(2):32-33.

[10]Robinson W C,Ross J A.The Global Family Planning Revolution:Three Decades of Population Policies and Programs[R].International Bank for Reconstruction and De velopment/World Bank,2007.

[11]Margaret Catley-Carlson.Implementing family planning programs in developing countries:lessons and reflections from four decades of Population Council experience[J]. International Journal of Gynecology&Obstetrics,1997(58):101-106.

[12]Blanc A K,Tsui A O.The Dilemma of past Success:Insiders’Views on the Future of the International Family Planning Movement[J].Studies in Family Planning,2005,36(4):263-276.

[13]Babacar N'Diaye.Statement of African Development Bank[EB/OL].[2013-10-28].http://www.un.org/popin/icpd/conference/una/940909230231.html

[14]United Nations.The Millennium DevelopmentGoals Report 2012[EB/OL].[2013-10-28].http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf

[15]Sarah E K,Bradley TN,Croft JD,et al.Revising Unmet Need for Family Planning[R].DHS Analytical Studies,Calverton,Maryland,USA:ICF International,2012.

[16]Jacobstein R,Bakamjian L,Pile J M,et al.Fragile,Threatened,and Still Urgently Needed:Family Planning Programs in Sub-Saharan Africa[J].Studies in Family Planning,2009,40(2):147-154.

[17]Anan K.Kofi Anan on Africa's Development Problems[J].Population and Development Review,1998,24(2): 411-418.

[18]Sonko S.Fertility and culture in sub-Saharan Africa:a review[J].International social science journal,1994,46(3):397-411.

[19]Westoff C F,Bankole A.The Contraception-Fertility Link in Sub-Saharan Africa and in Other Developing Countries[R].DHSAnalytical Studies,Calverton,Maryland:ORC Macro,2001.

[20]佟新.人口社會學[M].北京:北京大學出版社,2010.

[21]郝林娜.堅持改革開放,開創人口和計劃生育國際合作的新局面[J].人口與計劃生育,2008(12):18-19.

A study on Sub-Saharan Africa’s Malthusian trap and international fam ily planningmovement

WEIChen

School of International Studies,Peking University,Beijing 100871,China

Focusing on Sub-Saharan Africa,this research is to investigate the national family planning policy in the context of international aid,and its performance of population control and its success criteria.Firstly,from the perspectives of national and historical research,by using statistical data and regression analysis,the author expounds that the rapid population growth in Africa inhibits the growth of GDP per capita,and consequently 1 percent increase of population growth rate will cause 0.3 percent decrease of GDP growth rate.The second and third part analyze the policy history among developing countries,especially those in China and Sub-Saharan Africa,to indicated the recent problemswhich are facing Africa’s family planningmovement,including the lack of foreign aids and manage structure,huge gap between unmet need for family planning and its supply,and not obvious performance in short term. However,sharing common experience of development,China and Africa have great potential for cooperation of family planning.

Family planning;Foreign aid;Africa;Population

R197

A

10.3969/j.issn.1674-2982.2013.11.003

2013-09-17

2013-09-25

(編輯 劉 博)

衛琛,男(1990年—),碩士研究生,主要研究方向為國際關系與可持續發展。E-mail:datival@gmail.com