“錢鐘書書信拍賣”面面觀

“錢鐘書書信拍賣”面面觀

葉匡政 著名詩人、學(xué)者、文化批評家

中國流傳出來的古代或現(xiàn)代的名人書信,多數(shù)都屬變異的書信,寫時(shí)就有“立此存照”的想法,暗含了很多被修飾的內(nèi)容。

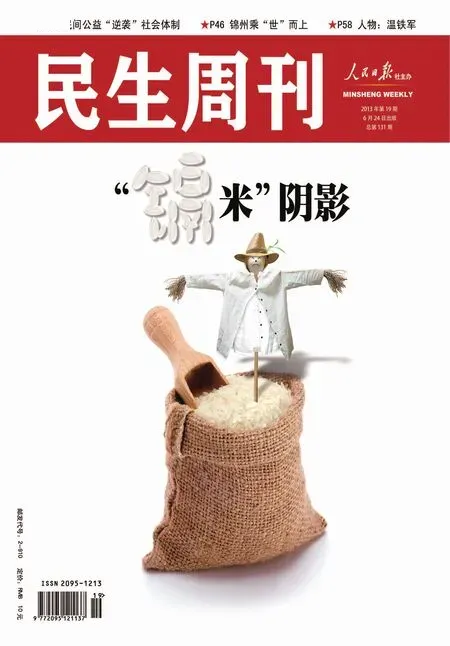

近期,102歲的楊絳先生反對錢鐘書書信被拍賣事件,鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。罕見的是,國家版權(quán)局、中國作家協(xié)會(huì)、中國拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)等官方組織,都在第一時(shí)間對此事件表態(tài),要求相關(guān)拍賣公司和個(gè)人尊重書信人的著作權(quán)、隱私權(quán)和通信秘密權(quán)等。北京第二中級人民法院,也作出了訴前禁令裁定,責(zé)令相關(guān)拍賣公司不得實(shí)施侵權(quán)行為。據(jù)說,這是該院發(fā)出的首例知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴前禁令裁定。

一次“名人書信”拍賣事件,驚動(dòng)如此多的官方機(jī)構(gòu),并不表明全社會(huì)法治意識(shí)的覺醒,也可能因?yàn)檫@些書信確實(shí)有內(nèi)容“不宜”公開。既是私人通信,有些話可能并未認(rèn)真思慮,我想此事無論發(fā)生在誰身上,當(dāng)事人或者親屬,都不會(huì)贊同把某些私密內(nèi)容公開。如果未經(jīng)當(dāng)事人允許,擅自公開相關(guān)內(nèi)容,等于傷害了通信雙方的信任與感情。所以,從風(fēng)俗、良知和情感角度,大多數(shù)人肯定站在楊絳先生一邊,支持楊絳的“生氣”與反對。

從法律角度,此事件很值得討論。書信物權(quán)歸所有人,著作權(quán)歸寫信人。表面上看,如果收信人要轉(zhuǎn)讓其物權(quán),并不違法,但書信內(nèi)容如無寫信人許可,也不能公開發(fā)表。多數(shù)人認(rèn)為,拍賣不同于私下轉(zhuǎn)讓,因有公開展示階段,一旦展示,等于侵犯了寫信人的著作權(quán)。有人提出,如果允許“不公開展示”,此次拍賣可能就不會(huì)傷害寫信人的隱私或著作權(quán),信的內(nèi)容并未公開,只是換了個(gè)知情人。這種解釋,顯然似是而非,憲法規(guī)定公民的“通信自由和通信秘密”受法律保護(hù),在民法上體現(xiàn)為隱私權(quán),只要當(dāng)事人不允許,“隱蔽拍賣”或個(gè)人轉(zhuǎn)讓仍會(huì)傷害到公民的隱私權(quán)。

但從另一個(gè)角度看,公眾人物的隱私權(quán)與普通人的隱私權(quán),又有不同。當(dāng)公眾人物的隱私權(quán)和民眾的知情權(quán)發(fā)生矛盾時(shí),多以尊重民眾知情權(quán)為主導(dǎo),這體現(xiàn)的是權(quán)利與義務(wù)對等的原則。因?yàn)椋娙宋锉绕胀ㄈ苏加懈嗟纳鐣?huì)資源,也應(yīng)承擔(dān)比普通人更多的社會(huì)義務(wù)。由于我國對如何限制公眾人物的隱私權(quán),沒有明確的法律條款,所以在評價(jià)錢鐘書書信拍賣這個(gè)事件上,我們?nèi)匀缓茈y得出什么法律定論。這也是社會(huì)上有各種爭議的原因,說到底還是法律的滯后與缺失。

這也是名人的困境,魯迅曾在一篇談文人尺牘的文章中,感嘆過“害得名人連寫日記和信也不敢隨隨便便”。可以說,中國流傳出來的古代或現(xiàn)代的名人書信,多數(shù)都屬變異的書信,寫時(shí)就有“立此存照”的想法,暗含了很多被修飾的內(nèi)容。比如胡適、魯迅寫信或記日記,都想到可能公開,已有了自我審查的意識(shí),往往事先剔除了很多隱私成份。

但錢鐘書很多書信,并非如此,他有時(shí)會(huì)說一些不公開說的話,有時(shí)會(huì)把回信看作一種應(yīng)盡的禮儀,并沒有進(jìn)行嚴(yán)格的“自我審查”。如果錢鐘書真把自己當(dāng)作名人,像胡適一樣,對能否公之于眾有一個(gè)事先的評定或?qū)彶椋蚁霔罱{老人也就不會(huì)生氣了。這也是錢鐘書的真實(shí)與可愛之處。

□ 編輯 羅燕□ 美編 徐政