配合中醫藥適宜技術治療支氣管哮喘療效觀察

胡昌琰 (陜西省鎮安縣中醫院,陜西 鎮安 711500)

自2010年6月~2012年7月筆者參加2010年全省中醫藥適宜技術培訓后[1],采用中湯藥霧化吸入及運用中醫藥適宜技術穴位貼敷治療支氣管哮喘75例,臨床療效滿意,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:將75例患者隨機分成兩組,治療組45例,男26例,女19例,年齡2~46歲,病程2~30年;對照組30例,男16例,女14例,年齡2.5~48歲,病程2~30年。其中12例患者來自門診,63例住院患者第1秒用力呼氣量(FEV1)均低于預期值的80%。兩組患者年齡、性別、病情、病程等一般資料比較,差異有統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法:兩組患者均給予吸氧,靜脈滴注氨茶堿,根據病情選用有效抗生素靜脈滴注和對癥治療。治療組45例給予中湯藥(蘇子15 g、白芥子20 g、萊菔子20 g、葶藶子15 g、麻黃8 g、細辛3 g、天竺黃10 g、膽南星10 g、陳皮8 g、丹參15 g、甘草6 g,上述藥物水煎濃縮50ml)霧化吸入,2次/d。病情稍緩解后即配合穴位貼敷治療,穴位貼敷藥物制備:炒白芥子40%、細辛20%、甘遂10%、醋元胡10%、肉桂10%,制麻黃10%共研細末,用老姜汁調和1 cm×1 cm×1 cm的藥餅,用5 cm2的膠布貼于穴位上;取穴:①肺俞、胃俞、志室、膻中;②脾俞、風門、膏肓、天突;③腎俞定喘、心俞、中脘;背部穴位均取雙側,1組/次,三組交替使用;方法和療程:將藥物貼于穴位上,每次貼藥2~6 h,10 d貼1次,治療3個月,共9次。對照組30例給予沙丁胺醇氣霧劑0.7 mg、地塞米松5 mg、糜蛋白酶4 000 U霧化吸入,2次/d。

1.3 療效評判標準:治療2個療程后根據《中藥新藥臨床研究指導原則》擬定[1]。痊愈:咳嗽、喘息和其他癥狀消失,上呼吸道感染明顯減少,上呼吸道感染時無喘息發生,連續觀察6個月無復發;有效:咳嗽、喘息明顯減輕,其他癥狀消失,連續觀察3個月癥狀未復發或癥狀未加重:無效:咳嗽、喘息和其他癥狀無好轉。

2 結果

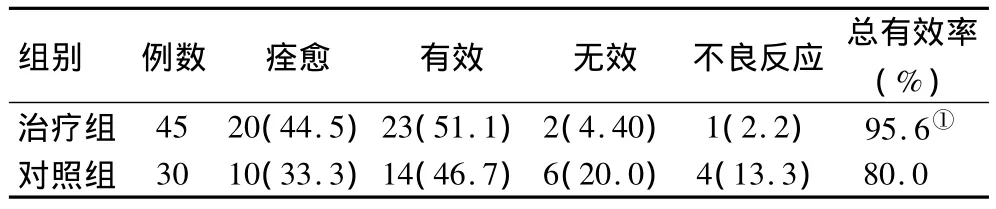

兩組療效比較:詳見表1。

表1 兩組療效比較[例(%)]

3 討論

支氣管哮喘從西醫生理和病理方面講是由于慢性炎性反應和氣道高反應性導致廣泛多變的可逆性氣流受限而引起反復性的喘息、氣急、胸悶、咳嗽等癥狀[2]。西醫治療主要依靠糖皮質激素的靜脈用或吸入,使用費用比較昂貴,不良反應較多且易形成依賴。此病在中醫辨證多屬哮證、喘證等病癥,病因病機為:“伏痰”(宿痰)內伏于肺,每因外感、飲食、情志、勞倦等誘因而引觸,致痰隨氣升、氣因痰阻、痰氣搏結、壅塞氣道、肺管狹窄、氣道攣急、通暢不利,肺氣宣降失常,引動停積之痰,而致痰鳴氣喘,以喉中哮鳴有聲,呼吸氣促困難,甚至喘息不能平臥為臨床特征。伏痰為其主因,故一般認為痰為本病之宿根。運用溫肺化痰、宣肺平喘的中湯藥霧化吸入使藥物直達病所,可以明顯提高氣管局部的藥物濃度,改善局部炎性反應,減輕氣管痙攣,稀釋痰液,有利祛痰和改善哮喘發作。臨證所見,發作時,雖以邪實為主,亦有以正虛為主者;緩解期常以肺脾腎虛為主,但其痰飲留伏的病理因素仍然存在。故對哮證的治療,發作時未必全從標治,平時也未必全持扶正,當標本兼顧。配合適宜技術中天灸治療支氣管哮喘技術,以穴位貼敷可以起到補肺固衛、健脾化痰、補腎攝納的作用。故采用中湯藥霧化吸入和穴位貼敷治療支氣管哮喘總有效率明顯提高,不良反應和復發率均下降,操作簡單、安全,且降低治療費用,具有顯著的經濟效益和社會意義。

[1] 中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則,1993:263-266

[2] 陸再英,鐘南山.內科學[M].第7版.北京:人民衛生出版社,2011:69-78.