優化病原生物實驗教學 培養護生無菌觀念

馬群絨 (陜西省咸陽市衛生學校,陜西 咸陽 712000)

培養護生的無菌觀念,是病原生物與免疫學基礎課程目標之一。無菌觀念的形成對指導護生今后的臨床工作大有裨益。但是無菌觀念的培養并不容易,單靠記憶和模仿很難達到。如何強化護生的無菌觀念,提高無菌操作技能,不僅是護理教學的重點,也是其他相關學科的教學重點。筆者就革蘭染色實驗在課程中安排的先后順序對護生無菌觀念形成的影響進行對比研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料:我校中職護理專業的2個班共計112名學生,甲班56名,乙班56名,入學時隨機分班。兩班學生在學習病原生物與免疫學基礎之前所學課程的平均成績比較,差異無統計學意義。3次革蘭染色實驗均由同一位實驗老師示范指導。

1.2 方法:甲班同學按照教材安排實驗順序,在細菌形態與結構這節課學完之后,進行革蘭染色實驗。實驗老師示教之后,重點考核學生在革蘭染色的第一環節細菌涂片所涉及的無菌操作技術。無菌操作技術包括:接種環的處理、菌種管口的處理、菌種管塞的拔取、取菌液、菌種管塞的安裝、細菌涂膜完成之后接種環的處理[1]。老師在實驗之前詳細說明每一項具體操作的緣由。乙班同學在學習了細菌培養、細菌分布、消毒與滅菌的理論與實驗之后再安排革蘭染色。

2 結果

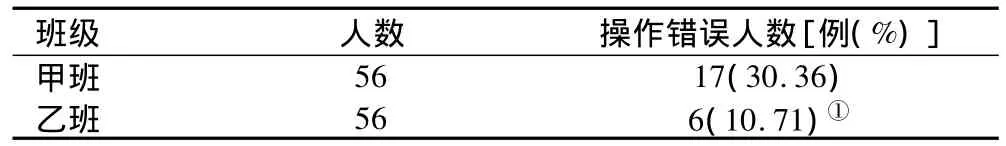

2.1 違反無菌操作的情況比較:通過考核記錄甲班和乙班同學違反無菌操作的次數,甲班學生的無菌觀念不如乙班學生強。違反無菌操作的情況比較,差異有統計學意義。詳見表1。

表1 甲乙兩班學生違反無菌操作的情況

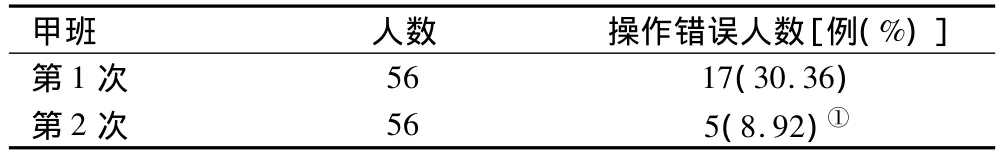

2.2 甲班學生2次考核違反無菌操作的情況:甲班學生在第一次考核后,經細菌培養、細菌分布、消毒與滅菌的理論、實驗學習之后再進行第2次考核,結果顯示,甲班學生前后2次考核違反無菌操作的人數比較,差異有統計學意義。說明有菌觀念的形成對無菌操作作用明顯。詳見表2。

2.3 甲班第2次考核結果與乙班考核結果比較:2班考核結果比較,差異無統計學意義。3項結果的比較提示,對于初次學習病原生物與免疫學基礎的學生來講,要樹立無菌觀念,做好無菌操作,對于細菌特性的認識是前提條件。詳見表3。

表2 甲班學生2次考核違反無菌操作的情況

表3 甲班第2次考核結果與乙班考核結果比較

3 討論

人類在未認識微生物之前,臨床上的無菌操作是空白的或者是不自覺的。無菌技術的開展是在人類認識微生物之后逐漸形成和完善的[2],由此說明科學的理論對實踐有指導作用。因而要樹立無菌觀念,首先須培養有菌意識。正確區分有菌區域和無菌區域是樹立無菌觀念、指導無菌操作的“核心問題”。學生在不具備對細菌特性認識的情況下,不明白細菌分布的特點,不知消毒滅菌的目的何為,不能正確區分有菌區域和無菌區域,無菌操作的實施只能是盲目地對學生無菌觀念的形成起不到應有的作用。

革蘭染色是微生物學最經典的實驗之一,此實驗最重要的目的在于驗證理論,即通過此實驗將所有的細菌分為兩大類。但病原生物學的教育工作者不應忽略其中所蘊含的培養學生無菌觀念的價值。中職學生病原生物學課時少,與無菌操作有關的實驗如細菌培養、細菌接種均安排為示教,通過革蘭染色實驗培養學生的無菌觀念就顯得彌足珍貴。為了充分體現此實驗對學生無菌觀念培養的重要性,建議將此實驗安排在細菌培養、細菌分布、消毒與滅菌的理論、實驗課之后進行更為科學、合理。

[1]呂瑞芳.病原生物與免疫學基礎[M].北京:人民衛生出版社,2011:122-143.

[2]吳在德.外科學[M].北京:人民衛生出版社,2008:87-126.