太原市城鎮化發展存在的問題及對策研究

李新華

(太原市城市規劃設計研究院,山西 太原 030002)

1 研究背景

黨的十八大提出到2020年全面建成小康社會的宏偉目標,制定了通過工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展加快經濟發展方式轉變的重大戰略。城鎮化發展已成為推動區域協調發展的重要動力,事關現代化建設全局。

建國以來,太原市城鎮化在國家工業建設的投資拉動下達到了較高的數量水平。至2011年末,太原市常住人口為423.5萬人,其中城鎮人口為353.0萬人,全市城鎮化率達到83.35%,相比于全國城鎮化率51.3%高出32.05%。雖然太原市城鎮化在數量上取得了部分成績,但在城鎮化質量等方面存在諸多問題。

2 城鎮化發展存在的問題

2.1 區縣城鎮化差距大,郊區(縣)發展緩慢

1)郊區(縣)城鎮化水平低。2011年清徐、陽曲、婁煩等縣的城鎮化水平僅為28.69%,31.02%,36.44%,不僅與太原中心六城區城鎮化率92.75%相差巨大,與全國城鎮化水平51.3%也相差較大(見表1)。

2)區縣城鎮經濟差距大。太原市是一個“大城區、小郊區”的城市,至2011年太原市中心六城區建成區面積占全市的87.8%,聚集了全市81.6%的人口。太原市中心城區人口和經濟活動高度密集,產生了諸如住房困難、交通擁擠等“大城市病”,但其所轄“三縣一市”城鎮發展緩慢、規模過小,未形成集聚效應。

表1 2011年太原市所轄縣(市、區)城鎮化率 %

2.2 太原都市區進展緩慢,制約城鎮空間發展

太原都市區作為山西省城鎮空間布局“一核一圈三群”中的“一核”,與國內其他都市區如大西安都市區相比,太原都市區在制度建立、區域協作等方面還未邁出實質性的一步,太原都市區的重中之重太(原)榆(次)同城化在共建區建設等方面進展滯后。

由于太原都市區及太榆共建區進程緩慢,造成了太原市與晉中市榆次區同質競爭、資源浪費,嚴重阻礙太原市城市高端功能的發展和區域整體實力的提升,制約城鎮空間的發展。

2.3 傳統產業發展影響城鎮化發展

1)中心城區傳統產業影響城鎮化質量提升。太原市中心城區重工業比例過高,2011年以煤焦、焦炭、化工等六大傳統產業占規模以上工業比重仍達65.2%。受到資源、環境等相關因素制約,依賴高投資拉動的重化工業為主導的產業結構面臨諸多挑戰。第三產業尤其如研發、物流、咨詢等現代服務業增長緩慢,不能適應區域性中心城市的性質和功能要求,影響中心城區城鎮化質量的提升。2)郊縣市的傳統產業未帶動自身城鎮化發展。太原市所轄“三縣一市”各城鎮多為工礦型城鎮,其傳統產業發展與郊縣市中心城鎮經濟聯系不緊密,使各中心城鎮公共服務功能不完善、缺乏聚集和輻射帶動力,難以對郊縣(市)域范圍內村鎮起到應有的帶動和輻射作用。

2.4 體制上的二元結構造成“半城鎮化”現象嚴重

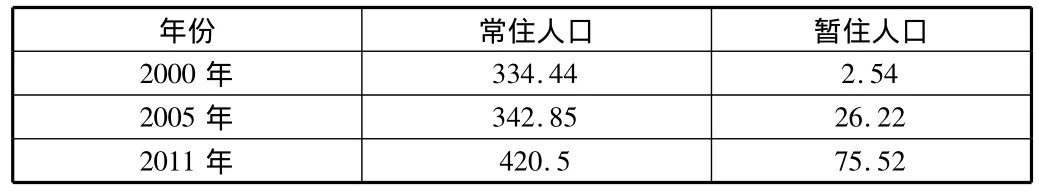

1)由于土地、戶籍、人口、行政管理體制等方面的制約,農民工“就業在城市、戶籍在農村”,形成了“半城鎮化”現象,農民工在子女教育、社會保障等方面無法與城市居民享有同樣的待遇。至2012年,太原市居住著75.52萬暫住人口(見表2),其數量還在以每年約14%的速度增長,他們為太原市的經濟發展做出了極大的貢獻,同時也抑制了城鎮化對消費增長的促進作用,制約著城鎮化質量的提升。

表2 1990年以來部分年份太原市暫住人口與常住人口 萬人

2)太原中心城區的城中村問題突出,在土地、戶籍、人口、行政管理體制等方面的農村屬性和地域空間及經濟功能上的城市屬性,形成了“城市二元結構”,城中村與城市社區“貌合而神離”,與城市化、現代化進程不協調、不和諧。

2.5 公共設施不完善,城鄉發展不平衡

太原基本公共服務供給不足、失衡的矛盾突出。從供給情況看,公益性服務領域長期投入不足,不能滿足社會需求;從城鄉情況看,城鄉公共設施供給差距較大,農村基本公共設施的數量少、檔次低、從業人員素質偏低、服務半徑不合理,導致城鄉教育文化資源分配嚴重失衡、城鄉醫療衛生資源配置不合理、城鄉社會保障不均。

2.6 水土資源制約城鎮化發展

在水土短缺的影響下,太原市對產業、勞動力、資金的吸引力不足,減少了城鎮化推進的動力。

1)水資源。太原地下水長期處于嚴重超采狀態,地表水開發利用程度已達到極限,地表河流多為季節性河流,水量不穩,難以利用。同時受工業污水總量大,生活污水處理能力有限的影響,地表水系污染嚴重。

2)土地資源。市域范圍內土地資源稀缺,平原盆地面積1240 km2,僅占市域總面積的17.7%,且絕大部分為基本農田,建設用地拓展與農田保護問題突出。

2.7 文化建設缺失,城鎮特色不鮮明

太原市作為國家歷史文化名城,在城鎮化過程中,存在重經濟輕文化的傾向,失去了地方特色。

1)傳統城市風貌保護不足。太原歷史文化悠久,但文物資源和文化遺存保護利用不足,表現在晉陽古城遺址等特色歷史遺存保護不夠,景觀環境干擾嚴重;舊城改造大拆大建,老城歷史文化風貌破壞殆盡。

2)特色村鎮保護不足。太原市域內分布著眾多傳統村鎮,保存了大量地域風貌、文化景觀和非物質文化。但在城鎮化改造中缺乏保護和更新觀念,破壞了特色的歷史環境和文化記憶。

3 加快城鎮化發展的對策建議

3.1 新城建設引領城鎮化空間跨越發展

以生態修復和人文宜居建設為導向,實現空間發展模式由單中心圈層蔓延向以汾河為軸線的多中心組團式發展轉變,建設重點由中心城區向外圍新城轉變,加快產業和人口向新城組團集聚。

目前應以汾東商務區和晉陽湖區為抓手,著力推進南部新城的建設;以太原經濟區、高新區、保稅區為載體,著力推進太榆科技創新城的建設;以新機場為依托,著力推進瀟河新城的建設;依托外圍城鎮,著力培育新組團,帶動縣域的人口聚集。

3.2 加快重點產業轉型與城鎮化互動

堅持走“高端化、循環化、園區化、集群化、信息化”的路子,實施產業振興行動計劃,培育壯大新興產業,改造提升傳統產業,加快發展現代服務業,推動產業結構實現轉型升級,實現新型產業化與城鎮化互促互動。

通過現代都市農業示范園區建設,推進農業現代化;加快推進工業新型化,建設國內一流的工業基地;大力發展現代服務業,增強現代都市型服務功能,建立起與新型工業化融合互動、與現代城市生活緊密配套的經濟體系。

3.3 加快服務設施均等化,推動城鄉一體化

加大城鎮道路、供熱、電力、電信等市政設施和教育、醫療、文化等公益性設施的投入,實現資源共享共建,變城市居民分享型的公共服務體制為城鄉居民共享型,實現城鄉統一的公共服務體制。

將就業、社會保障、衛生、計劃生育、文化、體育、社會治安等基本公共服務向農村延伸,推進新型農村社區公共服務設施建設。

3.4 提高中心城區城鎮化質量

太原市中心城區的發展是太原市域城鎮化發展的重要引擎,中心城區城鎮化質量的提升可以極大的推動太原周邊城鎮的快速發展。中心城區以棚戶區和城中村改造為契機,加快現代服務業的發展,將太原建成以環渤海和黃河中游地區現代物流中心、華夏文明看山西旅游中心、區域性金融中心為目標。

3.5 強化生態建設,促城鎮化可持續發展

強化城鎮可持續發展能力,重視區域生態環境建設,在“三面環山、汾水中流”的生態本底基礎上,以東西山生態修復圈建設為重點,創新綠化機制,發揮公司的力量進行生態建設;實施汾河流域生態環境修復工程,嚴格保護水源地,強化水資源管理。

提升太原市生態建設水平,打造一流的山、水、城融為一體的生態都市,轉變城市形象,改善城鎮化發展的生態空間。

3.6 加強文化建設,走特色城鎮化道路

高舉文化復興戰略旗幟,建設文化太原、人文并州。以晉陽古城大遺址公園建設和太原府城保護為龍頭,逐步啟動歷史文化街區修復工程,開展歷史遺跡保護和修復利用。同時加強具有地域特色的非物質文化遺產保護工作,傳承優秀文化傳統。

在小城鎮建設中,凸顯城鎮的個性,彰顯文化底蘊,把城鎮的歷史感、生態性有機體現出來,使城鎮面貌、人居環境實現根本性改變。

3.7 體制、機制創新,促城鎮化健康發展

推進城鎮化發展,必須破除城鄉二元體制的障礙,推進土地、戶籍、財稅、行政管理等各方面體制機制改革,為城鎮化的健康有序發展提供保障。實現農民工市民化、本地化、家庭化來實現真正的城鎮化,同時改進城中村政策,既要推動“城中村”的空間形態改造,又要推動其社會形態改造和經濟再造,實現“城中村”與城市的全面融合。

[1]葉裕民.中國城市化之路:經濟支持與制度創新[M].北京:商務印書館,2001.

[2]中國特色城鎮化論壇論文集[C].2011.

[3]山西城鎮化推進戰略研究主報告[R].山西城鎮化推進戰略研究課題組,2010.

[4]太原都市區規劃(2011~2030)(報批稿)[Z].2012.

[5]湖南省城鎮化發展戰略研究[R].湖南城市藍皮書課題組,2009.

[6]汝 信,付崇蘭.中國城鄉一體化發展報告[M].北京:社會科學文獻出版社,2011.

[7]仇保興.城鎮化與城鄉統籌發展[M].北京:中國城市出版社,2012.

[8]李 林.中國城市化質量差異與其影響因素研究[M].北京:中國農業出版社,2008.