防火涂料在木構古建筑的防火保護中的應用

杜 梅

(陜西省西安市消防支隊,陜西 西安 710016)

木構古建筑是重要的文物之一,它代表了古代勞動人民在建筑、工程、設計、藝術等方面的成就。幾千年來,中國建筑大至宮殿、廟宇,小至民居,盡管規模不同,質量有別,但共同之處是以木結構為主角的。眾所周知,木構件耐火性能差,容易著火,所以防火是木構古建筑保護中一項十分重要的工作。在木構古建筑的防火工作中應始終貫徹“預防為主,防消結合”的方針。在做好經常性防火安全檢查工作、及時發現并及時排除安全隱患、建立健全防火安全制度與在木構古建筑內外采用安全有效的防火措施、按照相關規范并結合實際配置相應的消防設施的同時,在木構古建筑防火保護中采用防火涂料也是重要的保護方法之一。

1 木材起火燃燒的內因及外因

1.1 木材起火易燃的內因

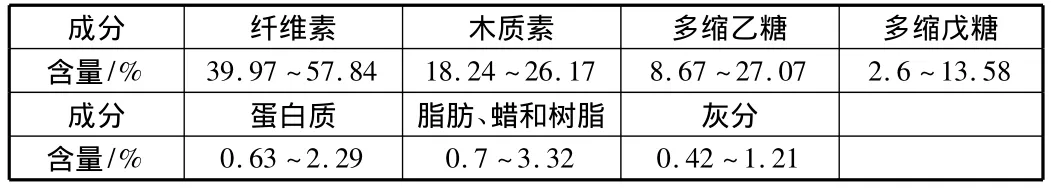

木材的種類、產地不同,木材的組成也不同。但主要成分是纖維素(C6H10O5)n,其中碳(50%)、氫(6.4%)和氧(42.6%)元素,還有少量的氮(0.01% ~0.2%)和其他元素(0.8% ~0.9%),但不含有其他燃料中常有的硫。木材中有機物組成大體如表1所示。

表1 木材中有機物成分表

木材受熱之后發生裂解,生成不完全燃燒產物,在200℃左右開始,主要生成二氧化碳、水、蒸汽、甲酸、乙酸、一氧化碳及各種可燃氣體等。干燥腐朽的木材更容易著火。

1.2 木材起火燃燒的外因

1)著火點。可燃性物質的溫度達到著火的溫度即著火點時,才能起火。木材的著火溫度一般在300℃左右,所以降低木材的溫度,使其溫度在著火點以下,是避免著火的最有效措施。2)氧氣助燃。木材起火燃燒主要是因為對流傳播的熱,引起可燃性氣體產生,當溫度達到著火點時,空氣中的氧才能與之反應,引起木材起火,但如果沒有氧或采用措施阻止可燃氣體與氧氣結合,燃燒就不能進行。

木材可燃性、達到著火點、有氧氣參與是木材易燃的三要素,三者缺一就不能燃燒。木材可燃是燃燒的依據,溫度(著火點)、氧氣是燃燒的條件,燃燒的條件是采取消防措施的依據。只要避免明火、保證低溫、隔絕氧氣,就可有效防止和抑制火災的發生、發展和危害。

2 防火涂料在木構古建筑防火保護中的應用

為了確保古木建筑的安全,防止火災這一毀滅性災害的發生,在必須做好防火安全檢查、排除一切隱患、在木構古建筑物內及周圍備好消防設施的同時,還可通過給木構古建筑物木構件表面涂防火涂料,以提高其耐火性能。

2.1 防火涂料的作用

防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滯火災的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火極限的一種特種涂料。它的主要作用是為滅火工作贏得時間。根據木材著火的條件,采取在木材上涂上一層防火材料,從而提高木材的耐火性能的主要原理有如下幾個方面:

1)防火涂料本身具有難燃性或不燃性,使被保護基材不直接與空氣接觸,延遲物體著火和減少燃燒的速度。2)防火涂料除本身具有難燃性或不燃性外,它還具有較低的導熱系數,可以延遲火焰溫度向被保護基材的傳遞。3)防火涂料受熱分解出不燃惰性氣體,沖淡被保護物體受熱分解出的可燃性氣體,使之不易燃燒或燃燒速度減慢。4)含氮的防火涂料受熱分解出NO,NH3等基團,與有機游離基化合,中斷連鎖反應,降低溫度。5)膨脹型防火涂料受熱膨脹發泡,形成碳質泡沫隔熱層封閉被保護的物體,延遲熱量與基材的傳遞,阻止物體著火燃燒或因溫度升高而造成的強度下降。

以上阻燃作用是在涂料中加入一些在高溫時可產生不燃或阻燃氣體的原料,或是在涂料中加入一些能在木質表面形成一層遇高溫也不剝落的被膜材料,使木質與外界隔絕,起到防火保護的作用。

2.2 常用的防火樹脂

防火涂料通常采用不燃或難燃的樹脂如過氯乙烯樹脂、氯化橡膠、聚氯乙烯—乙烯乙酸樹脂、酚醛樹脂及氨基樹脂等。

還有一種叫自滅性樹脂,它們在受熱時能分解放出可抑制火災的氣體,而使火焰熄滅,如用四溴苯甲酸酐制成的醇酸樹脂和用四溴雙酚A制成的環氧樹脂。

以上兩種樹脂在燃燒溫度時,可分解出溴化氫氣體,可達到抑制或熄滅火焰的作用。

2.3 防火涂料中的防火輔助材料

在防火涂料中適當加上一些輔助防火材料,其防火效果會更好。

1)受熱時可產生二氧化碳、氨氣、氯氣等不燃或阻燃氣體的輔料。在防火樹脂中加入能分解出二氧化碳、氨氣、氯氣的輔料,如氯化石蠟、五氯聯苯、磷酸銨、磷酸二甲酚等,可改善和提高防火涂料和防火性能。

2)遇熱時即可熔化在木質表面形成一層高溫也不剝落的被膜的輔料。如硼酸鈉、硅酸鈉、玻璃粉這些低熔點的無機物,在遇熱時即可熔化形成一個薄的在高溫下也不會剝落的被膜,使木質表面與外界隔絕,與火焰、氧氣隔絕,起到防火保護作用,防火效果更好。

3)遇熱能生成泡沫層的防火輔助材料。硼酸鋅、磷酸二氫銨等遇熱時能生成厚的泡沫層,從而隔絕火源。

3 結語

文物古建筑物是全人類的財富,對其進行科學的防火保護是全民的責任,我們必須以新的認識、新的理念和先進的現代科學防火對策來積極面對當前古建筑物防火安全問題,并采取有效措施,從而確保古建筑物的消防安全,使之能夠在人類的歷史長河中長久保存下去。

[1]中國人民武裝警察部隊學院消防工程系.中國防火業務全書[M].吉林:吉林人民出版社,2000.

[2]王蕙貞.文物保護學[M].北京:文物出版社,2009.