詩為心聲 畫為心印

楊新

今年是清翫雅集創會20周年,臺灣鴻禧美術館館長廖桂英來電話說要再組織一次會員藏品展覽(2009年11月。在廖女士的協調下,臺灣清翫雅集會員的珍藏曾赴首都博物館,參加了“海峽兩岸重要藏家文物收藏高端展”)以志賀,其中的書畫部分,想要我寫一篇評論文章。聽到這個消息,我由衷地感到高興。作為清翫雅集的榮譽會員,寫文宣理所當然,不能推托。

說到詩書畫,似乎要從“鄭虔三絕”開講。鄭虔是唐代人,官廣文館博士。曾自書其詩并畫以獻,唐玄宗看到后,一時高興,即在卷尾寫上“鄭虔三絕”四個大字,并提升他為著作郎。鄭虔的詩,《全唐詩》僅存其《閨情》一首,至于書與畫,早已絕跡,如今只有佳話傳世。其實在鄭虔那個時代,詩是詩,書是書,畫是畫,三者之間并無形式聯系,只是說一人而兼三門藝術之所長。之后歷宋經元而至于明代,詩書畫才在內容和形式上統一成為一個整體。到了清代,印章也正式來加盟,形成為詩、書、畫、印四絕。在一件書畫作品中,立軸包括上、下詩堂和裱邊;如果是手卷,則包括前后隔水、引首和尾紙,所有詩文題跋和印章在內,都應是一件藝術品。所以,四絕也好,三絕也好,它可以是—人之所為,也可以是多人之合作,更可以是不同時代人的對話。要在三或四個不同藝術領域上都能攀上時代高峰,或達到相當的水平,才能稱得上“絕”,使—人為之,談何容易。然而在中國藝術史上,卻不乏這樣的奇才。這是數千年來中華文明發展沉淀的結果,只有中國才有的奇特文化現象,試以本次展覽的作品為例說明之。

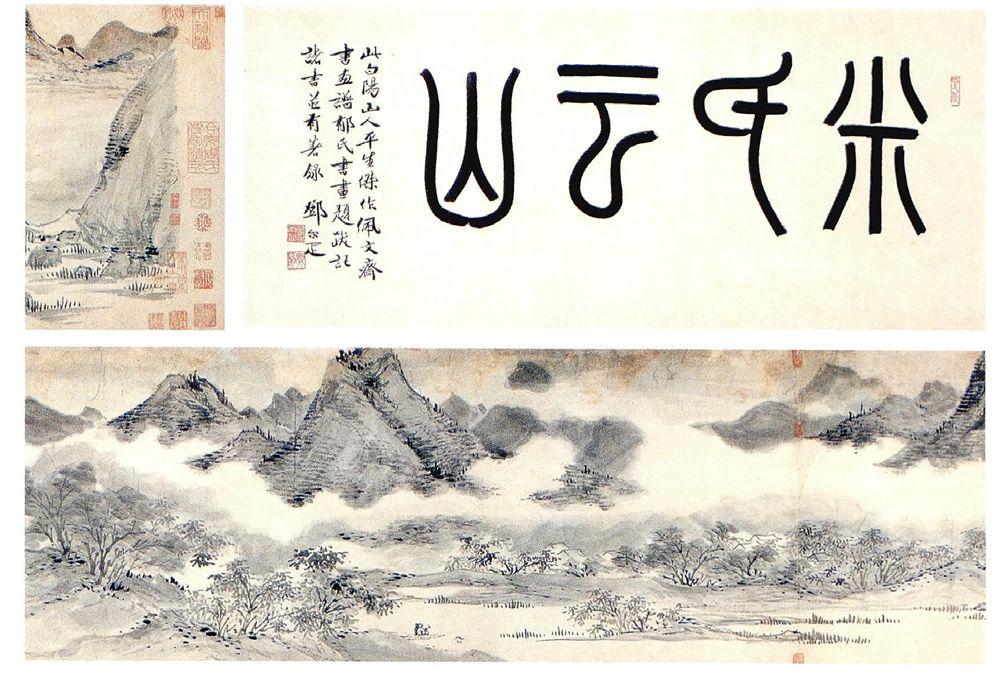

先說畫,所謂“米氏云山”,是指米芾、米友仁父子以簡潔明快的筆觸、濃墨大點,去表現多煙雨的江南景色,被世人稱之為“米點皴”或“落茄皴”由于其中帶有筆墨游戲趣味。存傳統畫法中,有一定的叛逆性,剛出現的時候,驚世駭俗,使人眼目一新。經過了三四百年,到了陳淳(號白陽山人)的時代,米氏云山經過許多文人畫家的模仿運用,逐漸成為一種固定模式,不但消磨了它的叛逆性,形式上也變得普通平常了。以陳淳放縱不羈的性格,他是不會俯首帖耳的。存陳淳《仿米氏云山圖》中,他皴擦點染全都用上,不受限于“米點皴”,完全可以反映出他的性格。于畫尾他題跋道:“庚子春日,余閑屆湖上,雪墅錢君自吳城來,持素楮索云山卷。時春容瀚郁,煙云變幻,觸目成畫,遂為作此,頗謂適意,然不知觀者肯進我得窺米家堂奧否?……”什么是米家“堂奧”呢?我以為從表面看來,米法好像是主觀臆造,其實是來自直接對自然的觀察的。否則它不會引起人們的共鳴,而形成為流行樣式。董其昌說,他曾攜米友仁《瀟湘白云圖》至“洞庭湖舟次。斜陽篷底,一望空潤。長天云物,怪怪奇奇。一幅米家墨戲也”。可見“外師造化,中得心源”,足米法的精髓。其次,米法與生具來的是其叛逆性。反對循規蹈矩,重在創新變化,首先是觀念更新,其次是技法革命。陳淳的這件作品與自跋表明了這兩點,不待說他是深入到米家堂奧里去了的。故卷后陳鎏等七家同時代人,都是一片贊揚聲。近人鄧爾疋引首稱為“平生杰作”,不是虛語。也可以把陳淳此圖看作九人的書法聯展。

項圣謨《天香書屋圖》。項圣謨的繪畫,被認為融匯了“宋格元韻”“作家士氣具備”。觀此幅,似平韻致勝于格法,文人書卷氣強過行家精工能事,椎拙得可愛。根據自題,此畫是專為其二弟所作。畫而左下角有“項仲子”收藏印。天香。此處指桂花香。宋之問詩“桂子月中落,天香云外飄”。項圣謨題詩亦云:“桂樹天香發。秋山露氣鮮。書聲云際落,人似月中仙。”天香書屋可能是項圣謨仲弟的書屋。秋天桂花盛開,香氣馥郁,在書屋中讀書,就好像坐在月宮里一樣,暗示著將要蟾宮折桂,一定會金榜題名,寄托著一種美好愿望。董其昌題跋說,此圖“從宋趙伯駒得筆”,是應酬語,不足為憑。

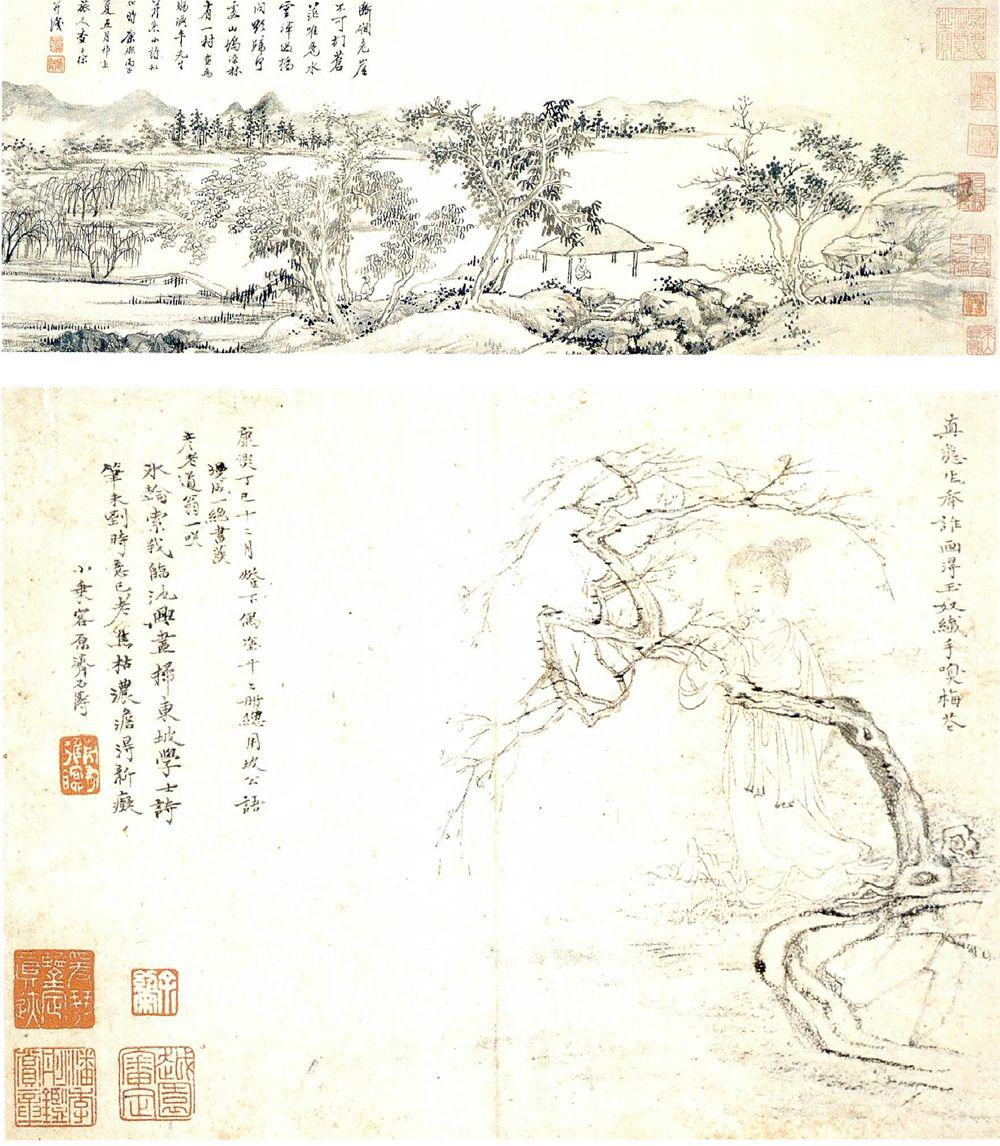

在這次清翫雅集20周年特展中,查士標的山水畫有兩卷。據其自題詩句,前一卷可名《江干把釣圖》,后一卷應是《山塢村落圖》。兩卷均為紙本,設色前者稍濃,后者極淡;用筆則前者勁健磊落,后者沉著蒼莽。前者自題詩曰:“釣竿不是功名具,只有閑人把得成。若使手閑心不及,五湖風月負虛名。”作于“丁巳”,即康熙十六年(1677年),查氏時年63歲。后者自題詩:“斷硐老崖不可捫,蒼茫唯見水云渾。過橋問欲歸伺處,山塢深林有一村。”又題日:“竹篷蘭槳水痕分,到處船頭觸白云。回首橋東村落里,一溪山色帶斜曛。”作于“丙子”,即康熙三十五年(1696年),年83歲。兩畫時間相距19年,詩畫的表現差異是很顯然的。對于查士標來說,63歲還是盛年,我們從他的造型筆墨中,仍然看到其充沛的精力和旺盛的生命力。詩所表達的情緒仍有不平,憤世而嫉俗。這首詩卣丁能是從吳鎮的《漁父》詞脫化而來的。其詞日:“碧波千頃晚風生,舟泊湖邊一葉橫。心事穩,草衣輕,只釣鱸魚不釣名。”83歲是查士標的極晚年,從詩畫中可以看出身體仍然健康,但心情則歸于平淡寧靜。同樣都是捕寫湖上泛舟,杜甫詩云:“春水船如夭上坐”,是寫萬籟俱寂,纖塵不染。查士標是說白云倒影,蘭槳擊水,可謂有色有聲,恰似“鳴鳴山更幽”。只有真正的閑人閑心。才能欣賞到這些。

石濤《東坡詩意圖》。該冊頁是摘取前人詩句的立意而創作的,這也是明、清時代的一種風尚。此冊第9開畫梅花美人,摘錄東坡詩句云:“真態生香誰畫得,玉奴纖手嗅梅花”。又自題云:“康熙丁巳十二月燈下偶涂十二冊,總用坡公語,漫成一絕書篋,彥老道翁一笑。冰輪索我臨池興,盡掃東坡學士詩。筆未到時意已老,焦枯濃淡得新癡。”冊后余紹宋評論云:“此冊全用干筆渴墨寫成而氣韻極其生動,正不知伺以致此,能者固無所不可也,此是石濤另一副手眼,亦系偶爾為之。”現在石濤的絕大部分作品都已公諸于世,這種干筆渴墨的作品并不少見,大都是他早期作品。此冊作于“丁巳”,即康熙十六年(1677年),石濤36歲,正好在這個年齡段內。石濤的作品以山水為多,花鳥次之,人物又次之,至于人物中的美人可渭極其罕見,而他所畫的美人只是畫觀念,而不是今日的模特寫生。盡管如此,物以稀為貴,此冊也堪為珍寶。

王原祁《仿黃公望山水圖》。從明代吳門畫派開始,有用前人的筆法作畫的習慣,之后形成了一股潮流,以此互為標榜,至“四王”而盛極。對于此一做法,一個時期被以為是復古、守舊。其實開始的時候,是一種文人的筆墨游戲。如沈周的《滄洲趣圖》卷、《臥游圖》冊等。有仿黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙、米芾等多家者,我想首先是為求畫面好看,變化多樣,再伙是為顯示其才能修養,之后發展中變為炫耀、標榜、夸能。至于藍瑛,他要生存、不得不這樣,實出無奈。如展覽中的《春壑倦舟圖》,自題說“法李唐”,其實與李唐無關。到王原祁則真正出自對古人的崇拜,他用畢生精力去學黃公望,用筆設色,已有自己的一套,很有獨特的風格,但他總覺得自愧勿如。這幅《仿黃公望山水圖》自題曰:“仿大癡筆寄祝銘翁大叔六秩壽”。“銘翁大叔”可能是王鑒的兄弟輩人物(待考)。此畫的結構布局,主峰常堂,眾山羅列。山體渾厚,草木茂盛,暗喻“南山”“仰止”“兒孫滿堂”之意,卻不見痕跡。監瑛與王原祁,一個是俗中求雅,一個則是雅中有俗,都不在塵世之外。

華嵒《棚陰消夏圖》。寫老樹三株,葉落殆盡。豆棚架下,老叟品茗,兒童嬉戲,一種祥和安寧氣息,不禁使人起故園之思。畫家自題云:“山茗一杯團叟稚,再陰半架說涼秋。己巳秋八月新羅人寫于解弢館并題句。”據景物、題句和落款時間,都說是秋天,畫題當改作《豆棚涼秋圖》。小能說是消夏。這里有個細節,相聚者非老人即孩子,讀者會問,青壯婦女呢?答曰:秋收忙去了。非熟知農村生活的人,不能知此。畫的題目與畫意不合者還有潘恭壽《江皋望遠圖》,按圖中王文治題云:“湖上曾陪載酒吟,別來悵望五云深。江流萬頃東連海,未抵迢迢一寸心。唐子耀卿丐潘蓮巢居士繪《江皋望遠圖》,奉寄芷塘先生而系以詩。夢樓王文治為書之,時乾隆四十六年(1781年)辛丑冬至前五日。”(王文治號夢樓)從畫意題詩、簽、跋,均為《江皋望遠圖》,故不應只籠統說是“山水”“芷塘”或謂是祝德麟,字止堂,~字芷塘,浙江海寧人,乾隆進士,官至御史。唐耀卿,當系其晚輩,伺許人,待考。

蒲華《博古牡丹罔》畫上自題云:“鼎傳寶用燦云霞,富貴花宜富貴家。細讀周王銘上字,從知勛德有由嘉。楚琴仁四兄鑒家,近游焦山,得周鼎抒i本,囑補花枝于上,因綴以句。及見案頭有《焦山志》,載周鼎甚詳,客繹其銘也。戊申夏杪,蒲華。”“戊申”為光緒三十四年(1908年),蒲華78歲。拓本加書畫,是清末至民國時期興起的一種趣味藝術。青銅器拓本是隨著金石學而出現的,它與碑帖拓本不同,因為器物是立體的,既要表現器物的形狀,又要保持拓本的真宴可信,到晚清時才有了半描半拓的所謂立體拓。后來有人想起將拓本和繪畫加起來,就成了蒲華的這件作品。但從何年何人起始,我無考證。此法幾已失傳,令人中偶有為之者。

齊白石《枇杷荔枝圖》。此作畫荔枝、枇杷十分充滿,在老人大量存世寫意作品中,實屬少見。至讀其自跋,才知是57歲時所作,對百歲老人來說,算是早期。其跋云:“余中年刻印學無悶(趙之謙),保生五弟以為不似。老年作畫未學無悶。保弟以為大似,稱之不絕于口,此幅與無悶所作,孰短長也?庚申五月中,兄房白石老人并戲而記之。”這段跋語很有意思,可供齊白石研究者作篇論文。這就是說,畫家對批評家的批評是聽還是不聽?反過來批評家是真知還是無知,是真懂藝術還是不懂藝術?依我看,這幅作品與趙之謙確實沒有關系。“保弟”肯定是個外行冒充內行,所以白石不聽。可是自從他遇到陳師曾以后,對陳的意見,不唯聽,而且感恩,總是掛在嘴邊。

張大干《清湘大觀圖》。這次展出張大千的作品不少,大約有18幅之多,而且盡是佳作。為什么我專挑這幅呢?主要是感覺新鮮,別出心裁,有創意,只有張大千方畫得出來。畫面上畫有海棠、芭蕉、萱花、蘭、菊、竹、梅、芙蓉、石榴、荷葉、荷花、蓮蓬、蓮藕、碧桃、水仙、芍藥、牡丹等十七八種植物。若是他人來處理,定會畫成手卷,可是他卻畫在一個立軸中,不擁擠,不堆砌,其構思布局,要有真正功夫。而且這些事物,都在石濤畫中出現過。能見到這些畫的,不見得能畫出來;能畫的,又不見得能看到這些作品,能見能畫的,只有大干一人。而且他還有題詩:“無復攀條與折枝,石榴裙裊藕花絲。眼前風月都收拾,研粉搓朱未是奇。”

與大干此幅相比看似平常卻很特別的還有一幅,是任頤的《朱石玉鳳圖》。其題款說是,“新羅山人朱石碧梧白鳳,宋人設色似之”。華嵒類似這樣的作品我沒有看到,但根據華嵒的作品來推測,那色塊不一定有任頤這么響亮。民間繪畫口訣中有“紅配綠,看不足”之說,但在文人畫家眼中,大紅大綠在一起就非常俗氣了。可是在紅、綠之間加上白色,就化俗為雅了。這件作品的妙處存于用色的大膽、厚重、鮮明和趣味。是以往文人畫家所不敢為者。

這次展覽中,有許多名家的佳作,都值得評寫,因為廖館長催得緊,又規定的字數已經超過了,只好在此擱筆。(本文作者為北京故宮博物院原副院長)

責編李挺