“保衛(wèi)我的城”,孤獨(dú)的小城青年

邢曉雯 趙靜雯

如果說(shuō),悲劇就是把你最珍愛(ài)的東西在你面前撕碎,那么林震宇過(guò)去3年來(lái)反復(fù)遭遇著一場(chǎng)悲劇。2013年7月的江門新會(huì)大新路,一個(gè)建筑工地掘地?cái)?shù)米深,商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目,眼看著一座大廈將要拔地而起。林震宇說(shuō):“我就這么看著它在眼前消失,哭都哭不出來(lái)了。”就在這個(gè)位置上,曾經(jīng)有一座壯觀的民國(guó)建筑,讓他為之付出數(shù)年的青春光陰。

24歲的林震宇,從初中開(kāi)始,便投身家鄉(xiāng)江門新會(huì)的文化遺產(chǎn)保護(hù)。為保留下因商業(yè)開(kāi)發(fā)面臨拆遷的岡州中學(xué)舊址,他多方奔走求助媒體專家、拍攝微電影、寫作學(xué)術(shù)論文、制作地圖明信片書簽……

異稟青年

林震宇生于1989年,身上有一股與年齡不符的老派文人氣質(zhì),戴著圓框玻璃眼鏡,肩膀瘦削,常年背著一個(gè)相機(jī)包,里面裝著單反相機(jī)和紙筆。他自己也說(shuō)不上來(lái)為什么,從初中開(kāi)始就特別地對(duì)歷史癡迷。初中時(shí),就喜歡一個(gè)人跑到學(xué)校后山去“考古”,每發(fā)現(xiàn)一塊寫著特別文字的墓碑,就會(huì)興奮不已。在同齡的同學(xué)開(kāi)始追求流行時(shí)尚時(shí),他卻沉迷進(jìn)古老的過(guò)去,如饑似渴地閱讀起有關(guān)新會(huì)的古籍資料,為了看懂碑文,他甚至還買了一套《康熙字典》。甚至他的老師都驚訝:“你肯定是帶著前世記憶來(lái)的”。

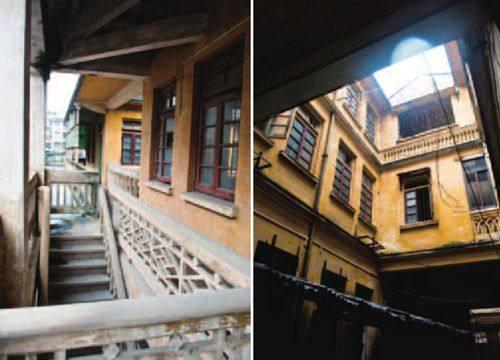

2004年,上初二的他和岡州中學(xué)結(jié)緣。喜歡在老會(huì)城區(qū)尋古探幽的他,無(wú)意間闖入已經(jīng)改成停車場(chǎng)的岡州中學(xué)舊址。他沒(méi)想到,在新會(huì)最繁華的商業(yè)街大新路路口,藏著一處幽靜且獨(dú)具“古典美”的建筑。高考后,他找到一本介紹新會(huì)歷史的書《今日之四邑》,故地重游。這時(shí)他才知道,這座獨(dú)具“古典美”的建筑是新會(huì)岡州中學(xué),創(chuàng)辦于1905年,在1955至1997年間成為新會(huì)政府的所在地,荒廢多年,成為政府私用停車場(chǎng)。2010年,被列入新會(huì)“三舊”改造項(xiàng)目。所以,2011年4月,林震宇得知岡州中學(xué)將要被拆遷時(shí)感到非常震驚:“之前他們一直只是說(shuō)要改造而已……”

他覺(jué)得奇怪,當(dāng)時(shí)廣州恩寧路的保育呼聲正在公眾中甚囂塵上,而新會(huì)在他看來(lái)這么有歷史價(jià)值的建筑面臨拆遷,輿論界卻一片靜悄悄。

當(dāng)年3月份發(fā)生的一件事情改變了他。他最敬重的一位忘年交、新會(huì)景堂圖書館館長(zhǎng)李中壯去世了。李館長(zhǎng)是一名學(xué)識(shí)非常淵博的學(xué)者,特別熟識(shí)新會(huì)本土文化,他的去世令林震宇感到擔(dān)憂:“他去世了,淵博的學(xué)識(shí)也沒(méi)什么人繼承到,文化傳統(tǒng)始終不能靠幾個(gè)人做研究來(lái)傳承。”他開(kāi)始覺(jué)得自己身上有這樣一項(xiàng)義務(wù)。

當(dāng)年4月份,他注冊(cè)了“新會(huì)本土文化”微博,在網(wǎng)民中普及本土文化知識(shí)。兩年多來(lái),發(fā)表了3800多條有關(guān)新會(huì)本土文化知識(shí)的微博,粉絲量已經(jīng)有9000多人。

行動(dòng)者

2011年,廣州的公民行動(dòng)正熱火朝天:舉牌哥、鯊魚妹、光頭哥紛紛登臺(tái)亮相,甚至有人戲稱,這一年是廣州的少年公益年。當(dāng)時(shí)已經(jīng)在廣州增城上大學(xué)的林震宇看著這些同齡人的行動(dòng),備受啟發(fā)。當(dāng)年6月,他在廣州定做了一張海報(bào),準(zhǔn)備也到岡州中學(xué)舊址門口“舉牌”,并興奮地發(fā)了微博。

沒(méi)想到,他的牌還沒(méi)“舉”出廣州,新會(huì)的“有關(guān)部門”就找上他家人,他的電話也被竊聽(tīng),最后只好不了了之。他又看到廣州文化保育運(yùn)動(dòng),經(jīng)常受到媒體的關(guān)注,他也嘗試寫信給新會(huì)的地方媒體。江門日?qǐng)?bào)和新會(huì)僑報(bào)刊登了相關(guān)內(nèi)容,但完全不妨礙拆遷的步伐。之后他又去信媒體,就杳無(wú)音訊了。

他還看到廣州的公民運(yùn)動(dòng)中,有一些活躍的人大代表和專家學(xué)者積極出聲,他也聯(lián)系上了新會(huì)當(dāng)?shù)氐膸酌舜蟠砗偷胤綄W(xué)者,才知道原來(lái)他們都熟知這地方要拆遷的消息,也都知道岡州中學(xué)的歷史,但沒(méi)有人愿意站出來(lái)。

這一年,他經(jīng)常廣州新會(huì)兩地頻繁地跑。記者多次在廣州的一些關(guān)于文化保育的講座上看到這個(gè)年輕人的身影,他總會(huì)搶得提問(wèn)機(jī)會(huì),在提問(wèn)中“植入廣告”—呼吁文保界關(guān)注新會(huì)這個(gè)小城市的文化保育問(wèn)題。他的提問(wèn)往往能獲得同情支持,但對(duì)于改變現(xiàn)狀,沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的幫助。廣州的經(jīng)驗(yàn)照搬到小城市遭遇水土不服,他想到了新會(huì)的地方特色—僑鄉(xiāng)。也許旅僑的原岡州中學(xué)校友可以有一些發(fā)言權(quán)呢?他又寫了一封信,讓朋友帶到香港的新會(huì)同鄉(xiāng)會(huì)去。沒(méi)想到滿腔希望去,卻落得被人以為是騙子的結(jié)局。

所有能找到的發(fā)聲渠道都被堵死,他只有靠自己。當(dāng)時(shí),他的“新會(huì)本土文化”微博已經(jīng)有了一些影響力,于是在2011年暑假,他從網(wǎng)上招募來(lái)一位60后攝影師袁榮照,和幾名80后90后的當(dāng)?shù)厝耍跃幾詫?dǎo)了一部《岡州往事》微電影。

電影講述一段前世今生的愛(ài)情故事,男女主角相識(shí)于母校岡州中學(xué),卻最終天各一方。而這故事就像震宇與岡州中學(xué)的緣分,是一段浪漫憂傷的青澀情愫。

在這部小清新的電影中,導(dǎo)演用唯美的畫面,抒情的音樂(lè),凄美的故事表達(dá)了自己對(duì)岡州中學(xué)的情感。影片開(kāi)頭字幕打出“獻(xiàn)給岡州中學(xué)”,他這樣解釋:“表面上是給岡州中學(xué),實(shí)際上還是對(duì)傳統(tǒng)文化的回眸與致敬,對(duì)那個(gè)時(shí)代的人與精神的致意。”“其實(shí)我是有很多想要去控訴的,只是用了委婉的方式”,震宇悠悠地說(shuō)。他是導(dǎo)演兼劇作者,電影剪輯后放在優(yōu)酷,有2000多次的瀏覽量。

這個(gè)暑假里,他馬不停蹄。除了拍攝電影,還同時(shí)做出了一份“新會(huì)綠地圖”,把新會(huì)城區(qū)內(nèi)的歷史文化遺跡通過(guò)地圖展示出來(lái),并且組織導(dǎo)賞活動(dòng),向新會(huì)公眾介紹這些文化地標(biāo)。在綠地圖中,岡州中學(xué)遺址被標(biāo)以重要標(biāo)志。與此同時(shí),他找到了五邑大學(xué)建筑系,與幾位同學(xué)合作寫了一篇論文《試探城市建筑遺產(chǎn)的保護(hù)與再利用——以新會(huì)岡州中學(xué)舊址為例》,對(duì)岡州中學(xué)舊址進(jìn)行了大量測(cè)繪。論文寫了兩年,在寫作過(guò)程中,這棟建筑被拆平了。

2012年6月13日,岡州中學(xué)舊址在機(jī)械轟隆聲中被推倒,這場(chǎng)“單方面保衛(wèi)戰(zhàn)”宣告失敗。微電影的攝影師袁榮照連續(xù)幾天站在附近建筑的頂樓,拍攝下岡州中學(xué)被拆的全過(guò)程。

“當(dāng)然會(huì)傷心,但我已經(jīng)做了我能做的一切事情,起碼該記錄的都記錄下來(lái)了。”在新會(huì)博物館里的花圃,林震宇揭開(kāi)幾塊油布,露出了幾塊石碑,上面記載著岡州中學(xué)重修過(guò)程和捐款人芳名冊(cè)。這是在岡州拆遷過(guò)程中,他“搶救”下來(lái)的最后一些遺存。

小城青年

“一介書生,不幸目睹家鄉(xiāng)文化淪喪,故不自量力,成立微博,旨在喚起保育意識(shí)。”今年寫給廖冰兄底層中國(guó)人文基金的申請(qǐng)書中,林震宇這樣描述自己。

這一場(chǎng)持續(xù)數(shù)年的個(gè)人行動(dòng),已經(jīng)讓這個(gè)年輕人自覺(jué)背負(fù)起保護(hù)新會(huì)本土文化的使命。震宇帶著記者走在新會(huì)街頭,他會(huì)不自覺(jué)地介紹:“這幢粉紅色的樓,以前是一座太平戲院,也是十多年前才拆掉的”,“這邊的騎樓還沒(méi)有拆完,是沒(méi)有翻新的模樣”,“腳下這條路,以前是會(huì)城的城墻”……仿佛眼前這個(gè)繁華的小城并不存在,他正透過(guò)這些現(xiàn)代建筑實(shí)體,看到了歷史的原貌。

他不認(rèn)為自己是個(gè)公民行動(dòng)者,覺(jué)得自己是被“逼”著做了這些事情:“我本身就是一個(gè)讀書人,只想做研究,沒(méi)有想刻意地去呼吁什么。而歷史建筑是文化的載體,是城市氣質(zhì)、精神的載體。如果建筑都沒(méi)有了,研究也沒(méi)有意義。如果別人不做、我也不做,也就沒(méi)有人做了。雖然這種呼吁是無(wú)力的,但這種聲音可能會(huì)潛移默化地改變一些能被改變的人,比如說(shuō)年輕人。”

震宇覺(jué)得,有家鄉(xiāng)情懷的年輕人不在少數(shù),但家鄉(xiāng)情懷不等于保育的實(shí)際行動(dòng),他們需要更多指引和動(dòng)力。

今年6月,他在“新會(huì)本土文化”微博發(fā)出了招募帖,希望新會(huì)的年輕人能加入到保育本土文化的行列中。震宇有了一個(gè)新的目標(biāo),即將面臨舊城改造的新會(huì)城郊村,目前團(tuán)隊(duì)新招的成員已經(jīng)有11個(gè)。新會(huì)本土文化團(tuán)隊(duì)工作室租住在城郊村的一棟青磚竹筒屋里。每月租金650元對(duì)于運(yùn)作資金匱乏的文保團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)壓力巨大。不過(guò),由于城郊村近兩年就要被拆遷,租下此處,就有了保育“根據(jù)地”的意味。

接下來(lái),新會(huì)本土文化團(tuán)隊(duì)的新成員們,將會(huì)對(duì)城郊村進(jìn)行“掃樓式考察”。時(shí)間緊迫,對(duì)還未消失的古建筑做圖片資料記錄與保存,呼吁更多的人參與記錄這一段歷史。