“劇荒”來了嗎?

李喬

據CMS城市網數據,2012年上半年電視劇收視率破1的31部,2011年上半年收視率破2的劇15部。但到了2013年,全國衛視播出126部電視劇,平均收視破1的僅20部,破2僅1部。

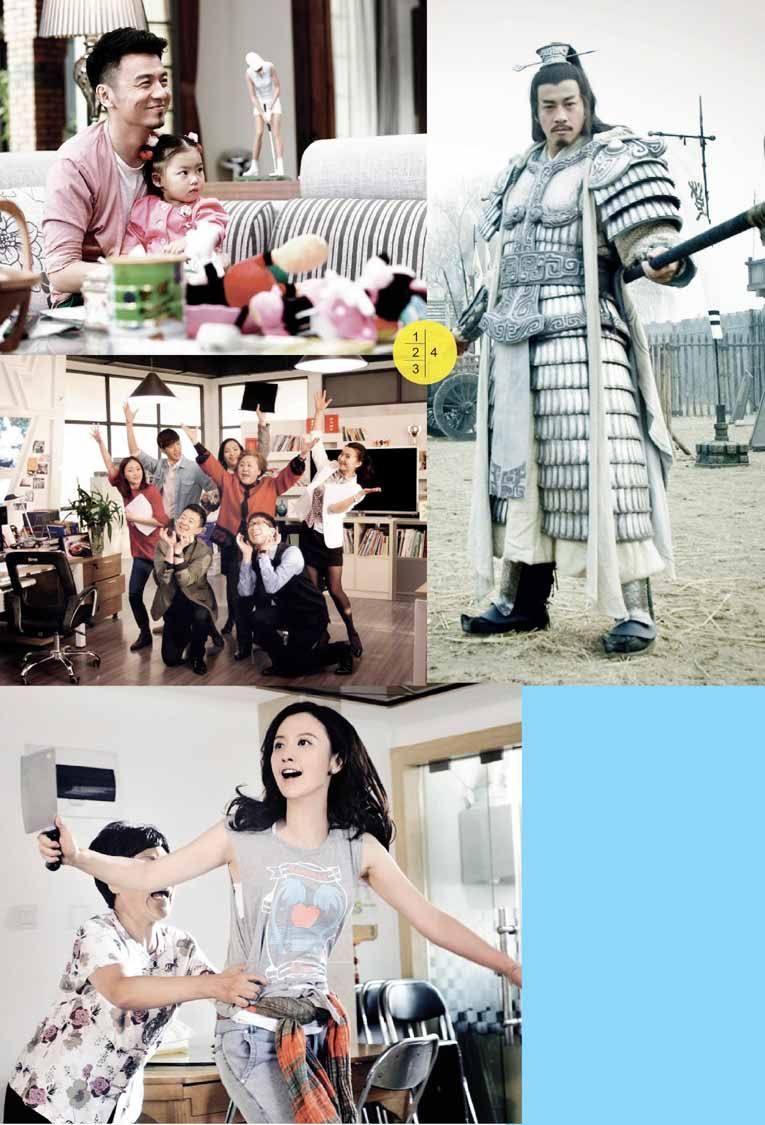

這個數據一出來,忙乎了大半年的電視劇從業者,難免灰心喪氣,紛紛慨嘆行業不景氣。再仔細分析,破1的電視劇多為形形色色的“雷劇”,唯一一部破2的《百萬新娘》,改編自多年前的臺灣鄉土劇。這批劇的演員多是叫不上名或剛混個熟臉的新人。與此同時,鄭曉龍、六六等名導名編,續接往年轟動效應推出的新作《新編輯部故事》、《寶貝》,并未為他們贏回昔日榮光。更別說以數億投資、精良制作為標榜的歷史正劇《楚漢》,以金牌明星陣容、傳奇人物故事掠奪眼球的《精忠岳飛》,想持續續集轟動效應的《大宅門1912》等劇。陳道明、陳寶國、黃曉明、林心如、黃海波、陳好等明星,往年都是電視臺心頭好,以至名氣山響,片酬令人咋舌,但統統未能挽救收視頹勢。

另一方面,電視劇產量仍然巨大,電視臺消化能力繼續有限。今年春夏北京、上海電視交易節的清冷,也反映出行業的蕭條。慈文傳媒董事長馬中駿預測,接下來的北京秋交會,也不會出現火熱的場面,過去的存量需要很長一段時間消化。另據賀盈時代總經理張珺涵透露,因為演員片酬持續看漲,部分中小影視公司開始冷靜觀望,不敢冒然投資。他說,“現在的影視規則,連電視臺的人都迷糊了。”

馬中駿分析市場蕭條的原因,其中最重要的因素是,媒體的分眾化趨勢。網絡視頻分流走大批年輕觀眾,越往后觀眾分流越細,電視制作人應順應潮流,轉變制作思路。事實也證明,以于正出品為例,正是憑借互聯網的傳播力,形成持續話題效應,進而拉升收視率,而電視臺積累的深厚觀眾基礎和覆蓋力,又同時帶動網絡搜索,二者相輔相成。

據藝恩資訊,國內五大視頻網站今年前5月累計突破35億,播放量第一的劇多為古裝傳奇,現代情感,這批劇畫面艷麗,情感纏綿,多受年輕觀眾歡迎,因而在互聯網全面逆襲大制作正劇,網絡視頻已成為電視劇播放的第二大主流媒體,并與傳統電視臺受眾區別明顯,以輕松、幽默、情感激烈顛覆傳統電視劇制作思路。

某衛視購片人坦言,前幾年電視劇行業欣欣向榮,熱錢涌動,從制作公司到部分編劇導演,再到絕大多數片酬飆升的演員,每個環節都很浮躁,很多人難以潛心創作。兩年下來,熱錢冷卻,留下一堆粗糙的、難以消化的工業產品,說到底不符合藝術創作規律,一段時期的蕭條也是必然。

馬中駿直言不諱地說:“劇不荒,而是好劇荒!”

對于收視率的普遍下滑,與其慨嘆行業蕭條,電視從業者不妨想想,觀眾為什么不想開電視機了。

#制片說——

于正:編劇、監制 代表作品:《宮》系列影視

“當很多制作人覺醒了,明星不是最重要的時候,就不會劇荒了,我對演員片酬沒什么發言權,太大牌太貴我就不用。”

“大家都在追求速食文化,電視的冷潮期過了,大家理性思考后就會出現回潮,就像電影也有冷潮期,現在不是已經很好了嗎?所以我也來做電影了。”

“我一直在做針對所有觀眾的作品,不想做特別的哪一部分。《宮》這個劇本創作時,我就在想小孩看什么、青年看什么、中年人看什么、去茶館的老人又看什么,人群結構拉長,受眾面自然很廣。”

#導演說——

楊文軍:第17屆“白玉蘭”最佳導演 代表作品《老馬家的幸福往事》

“現在信息這么發達,觀眾可看到的有趣的東西太多了,電視劇就顯得不那么有趣了,尤其是歷史正劇,不能隨便發揮,收視不高很正常,現在也不是靠大明星抬劇的時候了。”

“觀眾年齡層在分化。正劇、家庭劇、諜戰劇……這兩年都到了一個爆發度,你要給觀眾新鮮感,很多戲播的不好還是新鮮度不夠。”

“別管雷不雷,還是要有新意,有趣味。像《新洛神》,我在網上看過他們的宣傳片,是非常搞笑,我樂得不行,當然不一定我會那樣做。像《小時代》,很多人抨擊,就像當年防火防盜防瓊瑤一樣,都會過去的。我們總是一段時間流行某個東西,熱一陣冷一陣。”