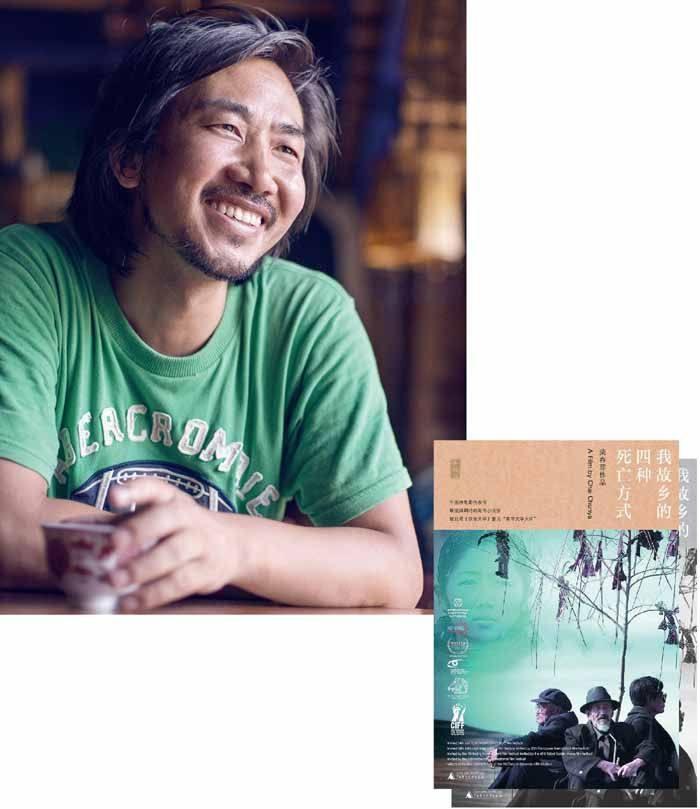

柴春芽:我們是故鄉的流亡者

杜敏

我的故鄉已死'

《我故鄉的四種死亡方式》以中國西北甘肅的平原和沙漠為背景,在符號性的視覺語言和民間傳說元素的修飾下,以“地、水、火、風”四大抽象元素為段落,講述故鄉四個關于“死亡”的故事。

黃土、黃河、大山、堡子、社火、皮影、秦腔、神婆,有著中國大西北自然和人文景象特色的種種元素布滿銀幕。作者質樸的儀式化原生態結合大膽的象征、魔幻手法,記錄傳統的失落和不可磨滅的對故鄉的人生記憶。

人人都有一個故鄉。

柴春芽回憶曾經的故鄉,小時候祖父祖母常常領著流浪者,甚至精神病患者到家里,安排給他們吃喝住所。“他們會把天底下所有的孩子當成自己的孩子。”

他的祖母還會備上干糧,送他們上路。在西藏支教的草原上當老師時,他說農牧民的祖輩也是如此,會收留照應你。

五年后,他重返藏區。“我發現游牧精神真正的死亡了。我祖父母后一輩的人,無論在漢區農區,還是漢區牧區,他們已經被商業化,被功利化。我祖父母那代人的去世是他們這代人的真正死亡。當他們去世之后,我突然感到內心的孤獨。”

于是,電影《我故鄉的四種死亡方式》呈現了這樣一個圖景:中國城鎮化運動對鄉土文化的破壞和重陷。幾乎是中國的現代性沒有完全展開時,傳統倫理和道德體系便消亡了,十年來的城鎮化運動幾乎全部顛覆中國鄉村的家庭觀念和倫理道德。

于是故鄉的衰敗并不僅僅是一種物理上的死亡。柴春芽的電影關注的視角,是中國鄉村精神的死亡。

他說,每一個人都是如此。“我們經歷一個急劇的變革,當中國農業文明的這一套文化符號、價值觀,重新跟西方文明接軌時,發生了很多的斷裂碰撞,有時我們發現已經接上了,但實際上我們是處在峽谷地帶,斷裂地帶。這種感覺跟土耳其的現象很像,人人都是一個精神流亡的狀態。”

他在同名書籍中這樣寫道:當今農村的青壯年要么去大城市找工作,要么就遷移到城鎮,只有老人還固守著貧瘠的土地。這種固守不是因為熱愛,而是迫于無奈。因為離開鄉村的青壯年不愿意將老人帶去城鎮。無論是出于經濟窘迫還是道德冷漠,傳統價值觀已然崩潰,我們都成了沒有故鄉的人。

較于習慣城市生活的人,他愿意信仰靈魂輪回和天堂地獄來支撐、尋找自己。那一年他離開《南方周末》,選擇到藏區支教。“起初,我并不適應藏區生活。騎馬行走9個小時,屁股被馬鞍磨破;夜晚只身躺在荒野木屋里,心整夜被恐懼攫住;粗糙的飲食;長時間的孤獨和寂寞……”回歸天地自然,他開始對宇宙的驚訝,對生命意義的追問……

時間在向前,當年掙扎的男人,問他如今是否找到了自己精神的家園,他語速放慢,“尋找故鄉我發現有三種途徑:從事藝術創作,科學研究,宗教信仰。只有這三種途徑,是唯一找到故鄉的途徑,我比較幸運的是我在做藝術創作,同時在進行科學研究,比如最近在琢磨愛因斯坦的相對論”。

當然他忽略了提到的最重要的一點,也是他自西藏之行后形容自己“生活平順”的重要原因:對于藏傳佛教的信仰與皈依。

我享受拍電影現場'

柴春芽的本質屬性,是屬于作家行列。14歲開始寫詩,十年前轉向敘事文學創作,在經過多年的小說寫作后,他轉換角色,選擇了不需要太多對白,也沒有太多障礙的世界性語言——電影。

強烈的表達欲就是驅使這種轉變的最大動力。“我之前寫了五年小說,那些小說只能在漢語世界里交流。和別語種的人們交流時有很大困難。后來,我發現電影是一種世界性的語言,不需要太多對白,也沒有太多語言障礙。”

事實證明確實如此,電影離拍攝結束一年有余,除了獲得中國獨立影像年度展首作獎。目前多個國外B類電影節向其發出參賽邀請。今年年底,他又將赴英國、溫哥華等多個歐洲國家的電影之旅。

說起第一次拍電影的經歷,柴春芽臉上扭作一團,各種復雜的記憶涌起。第一件便是技術問題,開拍時攝影師問他,“你的分鏡頭劇本呢?”

“什么叫分鏡頭劇本?”

最終他只得去買《電影手冊》,看國外的劇本怎么寫的,然后模仿著寫。最后拍攝過程就在他跟攝影師邊探討邊腦子里模擬一遍情景,第一個怎么拍,第二個怎么拍。研究完了后他記錄下來,就這么完成了拍攝。

除了技術麻煩,與各種人打交道才是最大難關。首先是演員,“群眾演員他們跑過很多電影,那是一個非常糟糕的圈子,會欺生。我怕他們會欺負我,在現場很容易發現技術漏洞。好在指導表演他們還認可。”

地方官員的介入使得拍攝遇到很多阻撓,便衣查封沒收設備,“當我利用人脈關系保證電影順利進行時,我突然發現我很悲哀。我本來應該拿法律來捍衛我藝術創作的自由權利,但我仍然又落入到中國俗人的一套,用自己的關系去解決問題。”

拍完這部電影,他十分慶幸自己10年記者生涯,與各種人打交道練就一身人際本領。“真的無法形容,就是向全世界的導演甚至是爛片導演致敬,哪怕郭敬明拍出《小時代》這樣的爛片也要向他致敬。”

當然他卻不介意其作品是否有觀眾。在中國獨立電影和文藝片沒有生存空間的電影生態里,其詩意電影的堅守有點“清教徒”似的抗爭。《我故鄉的四種死亡方式》是柴春芽的“故鄉三部曲”第一部,探討死亡;《蜂王的夏天》講述生命關懷;第三部將探討“愛與寬恕”。

“讓我有比較充裕的錢,有足夠的機械設備能達到標準,讓我的拍攝像流水一樣運動起來。”是他的電影理想。

眼前的這位作者導演,言辭飛揚,他說,我希望我追求精神和靈魂的夢想,訓練對真理和善的心理習慣,死后的靈魂變得高貴。