薛子仲安簠與走馬薛仲赤簠賞析

葛海洋 呂文兵

青銅簠在古代是祭祀和宴饗時盛放黍、稷、粱、稻等飯食的器具,出現于西周早期,進入春秋之際而大盛,戰國時代開始衰落,到了秦漢時期完全絕跡,是青銅文化研究的重要組成部分。

薛國故城位于滕州市南部的官橋鎮,據史書記載,薛為東夷古國,《左傳·定公元年》載:“薛之皇祖奚仲居薛,以為夏車正,薛祖仲虺居于薛,為湯左相”。至西周初年,“周武王封任姓后裔畛,復于薛國,爵為侯”。任姓薛國建立,至周顯王四十六年,為齊國所滅。相傳三十一世,歷經七百余年。數世紀以來,在城址附近貴族墓地中,相繼出土了大量的青銅器,其中不乏精美而又極具研究價值的重器。

1973年,社員在薛城遺址東城墻內為生產隊取土時,發現了四件青銅簠(其中三件大小、形制、花紋、銘文均相同,可能是同一范模的鑄造之物;另一件形制相同,大小與前者相似,但花紋、銘文皆不同),因造型古樸飄逸,工藝高超,銘文獨特,紋飾精美而備受世人關注,這就是——薛子仲安簠和薛仲赤簠。

薛子仲安簠

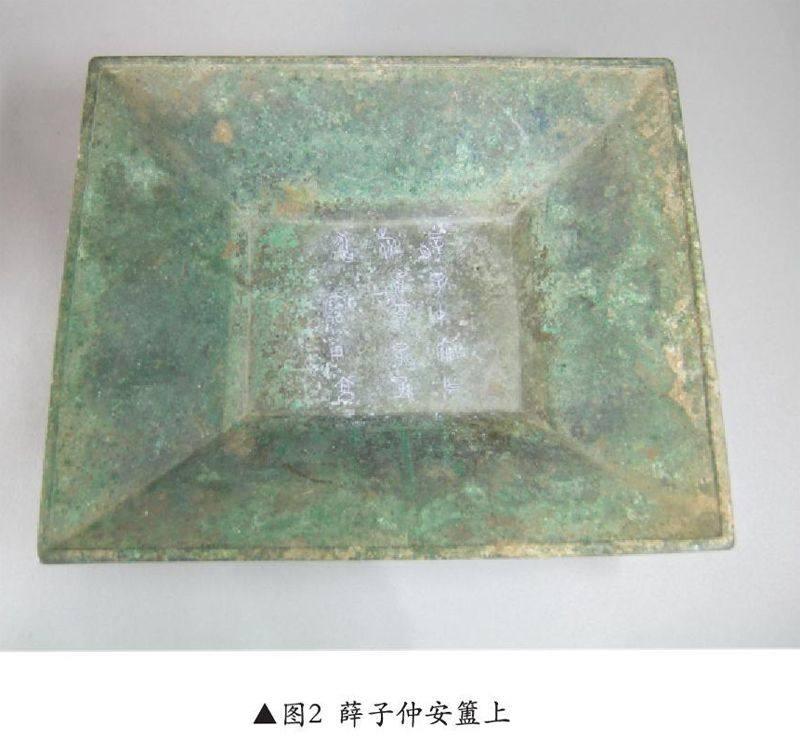

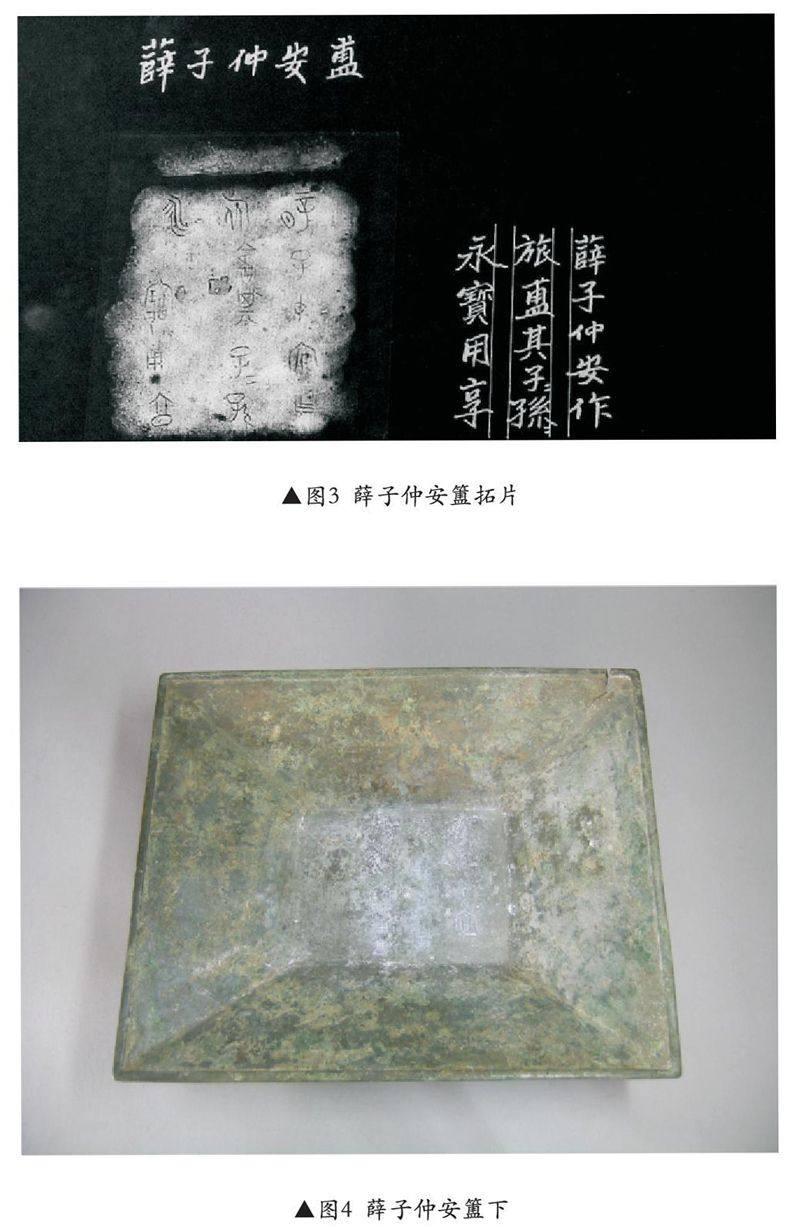

薛子仲安簠(圖1)通高33厘米,長29厘米,寬24厘米,重10.8千克。略呈長方斗形,器與蓋形制相同,平口相合,腹向下斜收,有斜直的四壁,平底,四角有向外侈的矩形圈足,足的四壁均有近長方形缺口。兩側短壁上的肩、腹均置對稱分布半環獸首形耳。口沿及足部均飾兩端回鉤呈s狀線條構成扁長形圖案的竊曲紋,竊曲紋和圈足之間則飾一周龍紋,器身飾象鼻紋,頂底飾云雷紋。薛子仲安簠的銘文陰刻在器內底部,計三行十六字,其中重文二字(圖2、圖3、圖4):銘文釋文如下:

薛子中(仲) 安乍(作)

旅簠,其子子孫孫

永寶用畗(享)

周王朝分封諸侯國之后,上古長期存在的“部落”自此逐漸消失,為封國所代替。周初封國地位平等,直屬中央管轄,但國君的爵位各有高低,封國的面積也大小不一。周王朝將封國國君的爵位分為“公、侯、伯、子、男”五級,這五級爵位的產生是根據宗法制的嫡、庶關系而定。二十世紀七八十年代,陸續在薛國故城出土了若干帶銘文的青銅器,這些銘文多銘薛國貴族的名字,有的是王畿官職,有的是“侯”,有的是“子”,不過沒有“伯”字銘器出現,或許有,而至今還沒有發現。“薛子仲安簠”的主人為“薛子仲安”“薛”為方國名,“子”為尊稱,“仲安”為名字,應該是一位太子,或者世子,暫且不詳為哪位后來的薛君。

走馬薛仲赤簠

走馬薛仲赤簠(圖5),器身殘缺,器蓋高16.5厘米,長28厘米,寬24厘米,重5.4千克。長方體,斜壁平底,折沿甚窄,兩側短壁上的肩腹均置對稱分布半環獸首形耳,方圈足外撇,足部有長方形缺。通體飾象鼻紋,足飾竊曲紋,頂底飾云雷紋。走馬薛仲赤簠的銘文刻在蓋底內,計三行十七字,其中重文兩字(圖6、圖7)。銘文釋文如下:

徒(走) 馬薛中(仲)赤

自乍(作)其簠,子子孫孫

永寶(保)用畗(享)

據銘文考證,“薛”為國名,“仲赤”是名字,“自作”是自己為自己鑄的器物,而金文“徒馬”譯為“走馬”,“徒”同“趣”,“趣”即“騶”之假字。趣:《說文解字》“疾也,從走”。趣義為疾,跑得快。《周禮·夏官·趣馬》:“趣馬,下士,阜一人,徒四人。”鄭玄注:“趣馬,趣養馬者也。”孫詒讓正義:“依許說此趣即騶之假字。《后漢書·張讓傳》李注云:‘騶,養馬人。《國語·楚語》說齊有騶馬繻,即趣馬官也。可見走馬實際上就是一個官職,周王的養馬馴馬人。“走馬薛仲赤簠”的主人為“仲赤”,是一位曾在王畿擔任過馴馬官員的薛國貴族。由此可見西周至春秋時代,薛國貴族依然在周都任職為車馬之官。

此兩簠銘文,陰刻線,在青銅銘文中獨具一格,是唯一的鑿款銘文器物。這種鑿款銘文的出現為中國古代手工業的研究提供了重要的參照依據,同時也為金文書法篆刻擴寬了風格領域,與雍容華貴的鑄款金文形成鮮明對照,顯得更加犀利挺拔,爛漫率真,更具書法形態。

古薛青銅簠器的形制與河南郟縣太仆鄉出土的春秋早期青銅簠極為相似,其時代應相近,青銅簠的出土,對我們研究古薛文化具有重要的意義。