夢(mèng)想的變遷

唐書(shū)彪

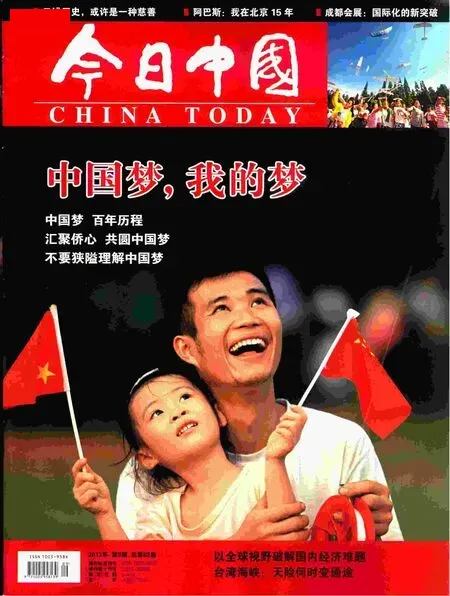

中國(guó)夢(mèng),一旦成為13億人的共同追求,立馬成為一門(mén)顯學(xué)。現(xiàn)在要說(shuō)中國(guó),不提中國(guó)夢(mèng),那是怪事。

在暢想中國(guó)夢(mèng)的時(shí)候,稍微有點(diǎn)年紀(jì)的人,都會(huì)自然地聯(lián)想到兒時(shí)的夢(mèng)想,這些夢(mèng)想可能已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或破滅,也可能隨著時(shí)間的推移而不斷地充實(shí)或改變。

你還記得小時(shí)候的夢(mèng)想嗎?我已經(jīng)記不得了,或許壓根就沒(méi)有過(guò)。但我清楚地記得父親的夢(mèng)想。打我記事開(kāi)始,他就經(jīng)常對(duì)他的幾個(gè)孩子說(shuō):“好好讀書(shū),將來(lái)有出息了,可以吃醬油拌飯。”

那時(shí)候,我周?chē)R(shí)字的人不多,不知“銀行”和“出版社”為何物,毛澤東的手書(shū),在人民幣上“中國(guó)人民銀行”被認(rèn)讀成“中國(guó)人民銀行”,在小人書(shū)上“人民出版社”則被讀成“人民火飯社”。這不是小品里面的搞笑,而是真事兒。

那時(shí)候,中國(guó)農(nóng)村實(shí)行人民公社制,我們這些剛上初中的孩子,開(kāi)始跟父母一樣參加農(nóng)村生產(chǎn)勞動(dòng),但是生產(chǎn)隊(duì)的糧食從來(lái)就沒(méi)夠過(guò),平時(shí)吃不飽,到春季還要斷糧。因此,父親的夢(mèng)想是希望我們將來(lái)有飯吃。而作為調(diào)味品的醬油,在當(dāng)時(shí)的飯桌上是輕易見(jiàn)不到的,只有逢年過(guò)節(jié)或招待重要客人時(shí),大人們才舍得用一點(diǎn)點(diǎn),如果拿今天的情況做類(lèi)比的話(huà),那就是現(xiàn)在的參鮑翅了。

2009年3月,中國(guó)電視節(jié)目主持人白巖松在美國(guó)耶魯大學(xué)發(fā)表演講,坦率地談到上世紀(jì)六七十年代,包括他在內(nèi)的許多中國(guó)人對(duì)夢(mèng)想的陌生。他說(shuō):“即使十歲了,夢(mèng)想這個(gè)詞對(duì)我來(lái)說(shuō),依然是一個(gè)非常陌生的詞匯,我從來(lái)不會(huì)去想它。”“我只關(guān)心我是否可以吃飽。”

恰巧也是2009年,有人做過(guò)一個(gè)較大規(guī)模的調(diào)查,統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,在中國(guó)改革開(kāi)放之前,吃飽穿暖是中國(guó)人最大的夢(mèng)想。哦,原來(lái)我父親的夢(mèng)想,跟全國(guó)人民的夢(mèng)想是一樣的。

白巖松小我4歲,比我幸運(yùn)的是,他生在北方一個(gè)小城市,好賴(lài)還能三天兩頭看到北京報(bào)紙,而我生在南方一個(gè)小鄉(xiāng)村,到毛澤東去世那年才第一次看見(jiàn)“報(bào)紙”。但信息的閉塞和文化的缺失,并沒(méi)能改變我們對(duì)“好好學(xué)習(xí)”的信念。在中國(guó),“好好學(xué)習(xí)”是千百年來(lái)人們賴(lài)以改變命運(yùn)、追逐夢(mèng)想的重要途徑。

白巖松后來(lái)上了大學(xué),進(jìn)了大城市,見(jiàn)了世面,開(kāi)了眼界,知道世界上許許多多的人都有自己的夢(mèng)想,他們?cè)跒閴?mèng)想奮斗;他自己也有了一個(gè)又一個(gè)夢(mèng)想,并且用自己的方式向外界傳播和分享他的夢(mèng)想和他背后的中國(guó)故事。

時(shí)光飛逝,在經(jīng)歷了30多年的改革開(kāi)放和快速發(fā)展之后,中國(guó)人的夢(mèng)想已經(jīng)發(fā)生了重大變化。在一些媒體隨機(jī)調(diào)查的過(guò)程中,創(chuàng)業(yè)、提升CA魅力、有個(gè)好身體、健康活到120歲、周游列國(guó),等等,都成為他們的夢(mèng)想。一些外國(guó)人也來(lái)到中國(guó),分享中國(guó)發(fā)展變化的機(jī)會(huì),正一步一步地圓著自己的夢(mèng)。

中國(guó)人的夢(mèng)想和外國(guó)人的夢(mèng)想,在中國(guó)故事中不斷地匯聚交融,很好地詮釋了中國(guó)夢(mèng)的真諦:人人都有夢(mèng)想的權(quán)利、人人都有夢(mèng)想成真的機(jī)會(huì)。