后長街:市井與繁華,距離800米

時間好像從來沒有將后長街帶往現(xiàn)代。即使離那條人盡皆知的商業(yè)街司門口步行不出十分鐘,這里也沒有因為這些變得稍微繁華一些。

這條背街小巷,老樓林立,斑駁的外墻,色調雜亂。后長街里的老街老屋老故事,仿佛是城市更新時留下的疤痕,藏著幾代人的歡喜悲傷。

長街背后即后長街

后長街,南北走向,因平行于長街東側而得名。所以有人說,看后長街,首先要看的自然是長街。它的年代與長街相同,地理位置也在長街背后。

長街即今天的解放路,是武漢三鎮(zhèn)最為古老而又頗負盛名的街道,位于武昌舊城區(qū)的中間地帶,縱貫城南北,武昌市民通稱長街。

曾經(jīng),長街是一條青石板鋪成的窄長街道,兩邊店鋪林立,各種貨物充斥,其中綢布店、衣裝銀樓、當鋪和錢莊,幾乎占據(jù)武昌城中半數(shù)。“上長街”一語,一時成為武昌人購物的代稱。

比起長街的熱鬧商業(yè)氛圍,后長街卻是處處散發(fā)著真實的人間煙火氣。走在這里,不去管那些逝去的歷史,就好像坐上時光機穿梭回到了小時候。

屋瓦角落泛出青苔,母親會從陽臺的曬衣竹竿間探出頭喊小孩趕緊回家,鉆進耳朵的聲音限于自行車的鈴鐺、小販推著小推車叫賣食物、老人把洗衣機放在屋外洗衣服、麻將室的老板聽著收音機端著碗在門前大口吃飯、鴿子咕咕地叫……

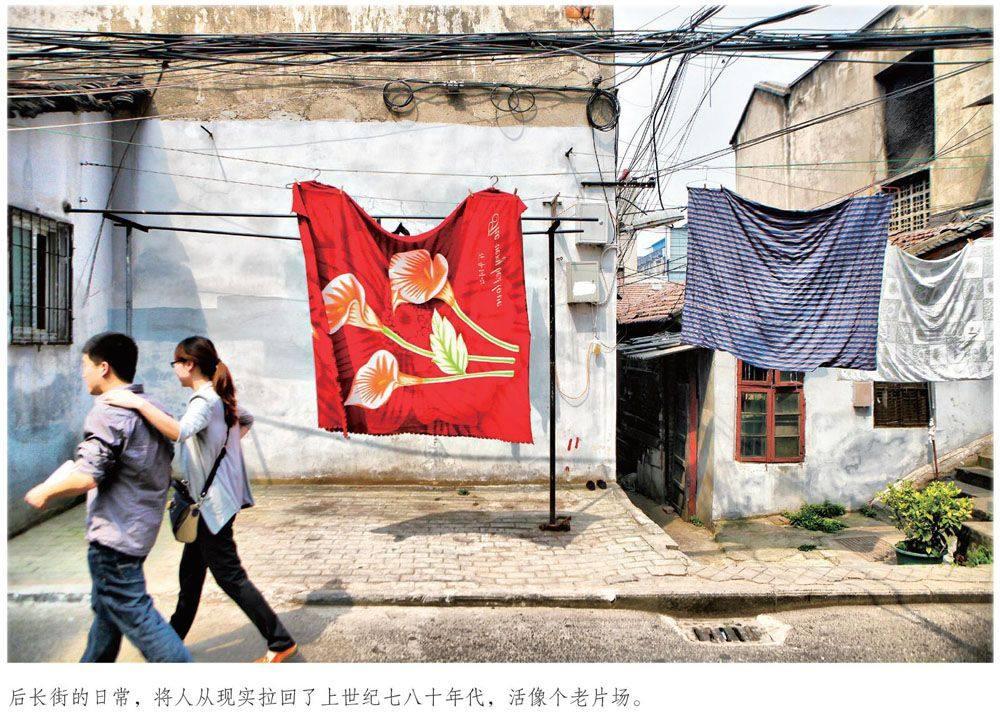

諸如此類日常的小事,我們似乎已經(jīng)沒時間注意,也沒心情看見了,記憶被水泥結結實實封住,無聲無息。而這些仿佛將人從現(xiàn)實拉回了上世紀七八十年代,活像個老片場。長久失去連結的話語、聲音、畫面、知覺,突然蜂擁而至。

后長街并不長,甚至不足800米。寬5米左右的道路兩邊,分布著不少老式布瓦平房,居民稠密。這里在1967年曾被易名建設街,1972年恢復原名。

武昌火巷與金城銀行

后長街北端,有一條垂直于它,東西走向的窄巷,名為“火巷”。漢口由于居住過密,火巷非常多,武昌火巷較少,以此命名的更是只有這一條。

簡單說來,火巷就是在建設街道時預先辟出的一條“防火隔離帶”。當然,隔離作用僅是火巷的一種功能,其另一種功能是便于取水救火。

據(jù)史料記載,武昌火巷系宋時古巷,為宋太宗七世孫趙善俊創(chuàng)建。宋淳熙十三年(1186),趙善俊知鄂州,到任前夕,武昌南市大火,“焚萬余家”。他一到任便立即“馳往視事,辟宿舍,出倉廩,以待無歸者”,并“預絕后患”,“馳竹木稅,開古溝,創(chuàng)火巷”,此巷由此而成。火巷之稱,沿用至解放后,1967年改名解放一巷,1972年恢復原名至今。

這里還曾發(fā)生著名的“陳定一事件”。1926年,湖北學生聯(lián)合會主席陳定一,參與領導武漢工人運動,為配合北伐軍進攻武昌,組織暴動策應,被軍閥逮捕。同年8月27日,在火巷口被殺。后來此地立起陳定一烈士就義紀念碑,1935年,擴寬今解放路時,此碑移至蛇山南路長江大橋武昌引橋南側。

另一處值得提到的是金城銀行。

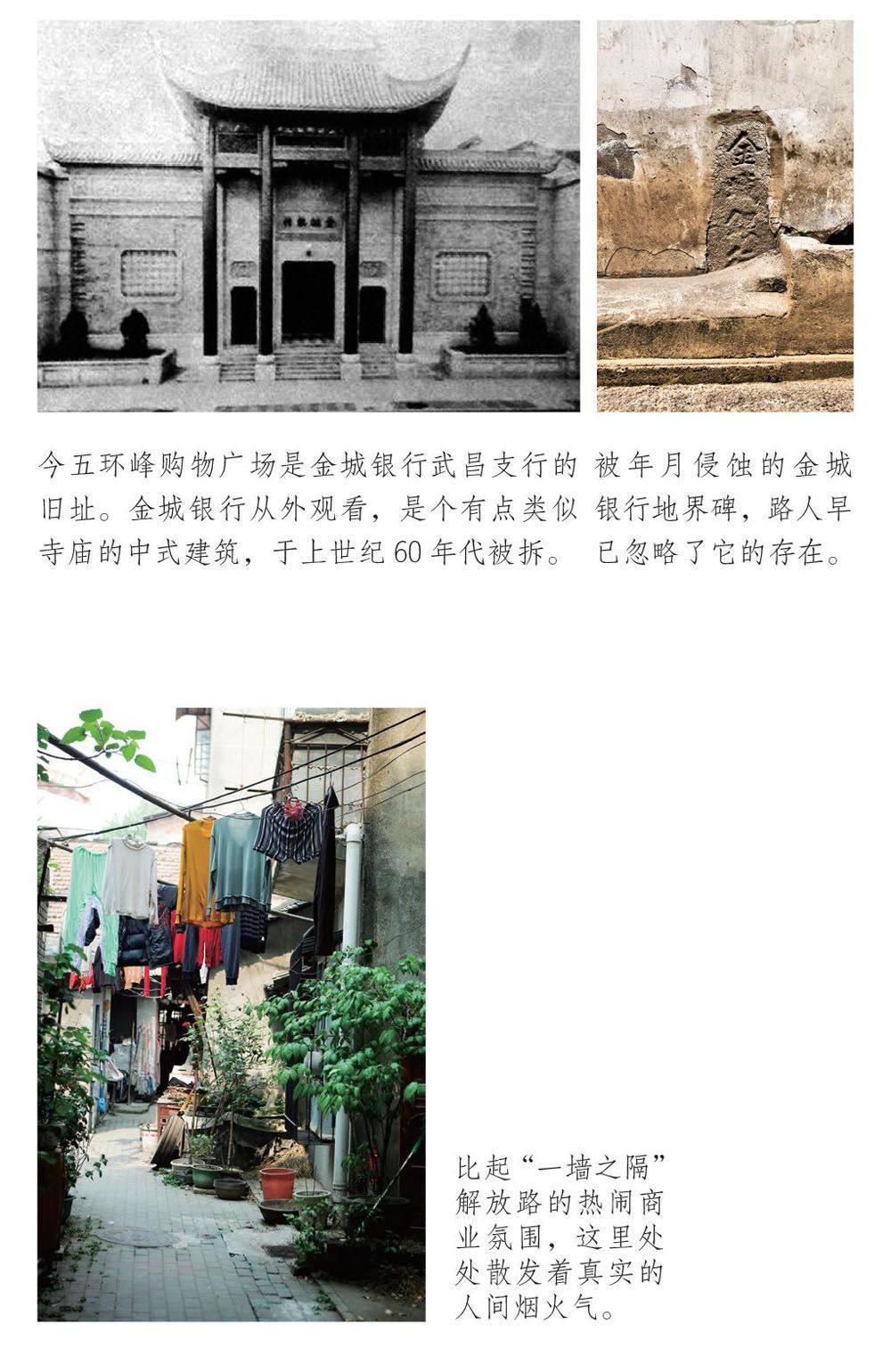

今解放路上的“五環(huán)峰購物廣場”,前身為建國初期修建的武昌百貨商店,到1980年,年營業(yè)額常達2000萬左右,是武漢市十大商場之一。

在武昌百貨商店的后門處,即面對后長街的圍墻底部,有一塊舊碑,上書“金城銀行地界”。

1917年4月,金城銀行在北京宣布成立。同年5月,金城銀行總行在天津開門營業(yè),與大陸、中南、鹽業(yè)三家北方銀行合稱“北四行”。

據(jù)周圍一位老居民介紹,此商場就是金城銀行武昌支行的舊址。“金城銀行從外觀看,是個有點類似寺廟的中式建筑,比兩邊的房子都要凹進去一些,門前有幾步臺階,里邊有天井。可惜的是,銀行在上世紀60年代被拆掉了。”

老居民的老街記憶

金城銀行原址不遠處的老式居民樓,據(jù)說曾租給中國人民銀行武漢分行員工作為宿舍使用,但如今住在這里的人都來自四面八方。

一位坐在門前屋檐下休息的劉爺爺在此居住多年,聽說我們對老街巷感興趣,他的話就多了起來。

他給我們講起悶熱無風的夏夜這里橫七豎八的竹床陣、不遠處都司湖畔兩湖書院齋舍里傳出的朗朗讀書聲,他也提到大中華酒樓里的武昌魚、雅園餐廳的牛肉粉絲、同興樓的鮮豆皮和燒麥……

劉爺爺見證著這一帶逐漸“現(xiàn)代”起來:“這里曾經(jīng)可以說是武昌的經(jīng)濟中心,它處于很中心的位置。我是家里最小的,我們總是跟著姐姐走,逛路邊的店,一家逛完到另一家。可是現(xiàn)在未必了,你可以在大商場里面閑逛。這里已經(jīng)不領先了。”

對于這些,劉爺爺又有些慶幸,畢竟避免了大規(guī)模改建的命運,不會說拆就拆,然后可以趁它緩緩變化的時候,有時間記下這些行將消失的事物,作為對未來的提醒。

保留歷史要趁早

武漢舊城變遷進行時,我們經(jīng)常分辨不清自己到底是在哪個城市。這背后可以預計到更多年輕人失散的集體回憶,遠眺到一座座單家獨戶商品房背后那情緣淡漠的一面,以及點滴缺失的緊密鄰里關系。背街小巷的某處房屋,說不定某天就因為拆建而灰飛煙滅。

相信很多人平時也會想,當下生活的進行模式,究竟是如何從先輩們的手里慢慢演變成當前模樣的。在汲汲營營的瑣碎日子之外,人們對每一處走過的地方,究竟有著怎樣的聯(lián)系。

劉爺爺覺得年輕人的生活經(jīng)驗和記憶,應該與前人接續(xù)上,不要成為一種斷裂。

“我喜歡老年代的生活。當然,生活是隨著時代變化的,我們不太可能要求現(xiàn)代人在物質這么充分的情況下,依然去過我們舊時代的生活。”劉爺爺說,“但是我們至少要知道,我們現(xiàn)在過著這樣的生活不是理所當然的。沒有以前哪會有現(xiàn)在,它是一定的條件和基礎之下的。”

聊天過程中,他不斷提示我們一定要多拍一些照片:“不趁早記錄,以后就沒辦法追尋了。”劉爺爺甚至還帶我們去看居民樓內的老屋,由于樓道實在太黑,無法拍照,但上樓時每一步踩出一下的木板聲,我們猜想應該跟舊時聽到的一樣。