劉杰: 對“青春”還有話要說

杜敏

拍青春片,我沒趕時髦'

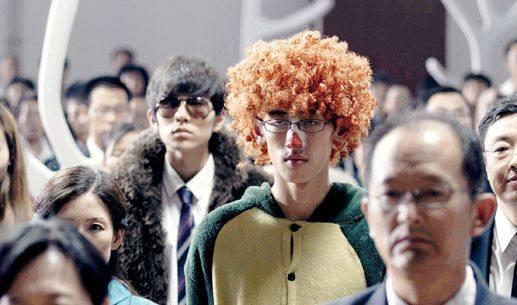

2013年,可以說是青春片開始在電影市場嶄露頭腳的開始,繼《小時代》、《致青春》引起的票房紅利與影片質量的爭議之后,同樣題材的電影《青春派》是否上映,給剛剛在上海電影節摘得最佳影片獎的劉杰一個深深的難題。

如果上,他將面臨著與《小時代》、《致青春》等今年熱門青春電影的比較與質問,甚至包括票房的野心。如果不上,對于“青春”有話要說的劉杰,想要發出自己聲音的期望,又有被埋沒的失望。

最終,劉杰打算讓和《小時代》同樣摘得最佳影片的《青春派》毫無負擔地上擂臺。無論經歷媒體怎樣的猜測與質疑。

也許是電影放映后極好的口碑,給了劉杰信心。和對票房飆高的《小時代》評價不同,擔任此屆電影節論壇主持嘉賓的影評人周黎明在看完該片后力贊《青春派》是一部拍得非常好,有戀愛,有考驗,既輕松,又有意義的影片。

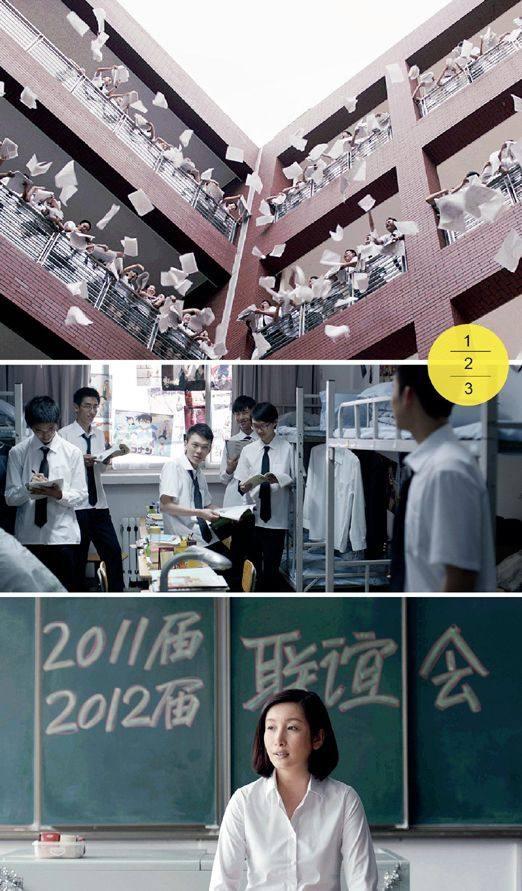

看過該影片的觀眾都有一個共同的評價:真實。導演劉杰,用一年多時間先后在全國20多所中學“臥底”,考察當今新新人類都在做些什么、想些什么、承受著什么、高興著什么。他對記者說,“我是經歷過高考的人,我的青春是在80年代,當然有很多話要說。但是與現在青年的青春區別在哪里?時代肯定在變,需要重新找到話題與社會現在當下的現實性”。

這群少年的內心,被現實生活和成長的煩惱擠壓,他們徘徊在未成年和成年人的臨界點,高考、復讀、愛情、升學、功課、人際關系,都成了孩子們生活中壓力的表象。導演劉杰說,對未來的恐懼、對美好的認知、對自身價值的體現,才是他們內心最深處的心聲。

他跟老師們聽故事,每個班里發生過什么,什么事情有意思,老師怎么想的,學生們怎么想。所有的現象都向一個圓心靠攏。他說,真切體會到高考在現在的中學是多么嚴肅,重要的問題。

走訪沿著十幾個學校,看了15000個孩子,最終劉杰把演員、學校都選好了,湖北武昌實驗中學。準備開拍,一位教育副局長堅決不允許攝制組進學校,那種嚴肅感警告劉杰,進學校拍片,要萬一有一個孩子因為拍攝分了心了,影響了高考,這個責任誰也承擔不了。

最終,影片《青春派》拍攝地選在了北京。

當然劉杰有自己的辦法,不讓“演員們”沾染成人世界的復雜。“我要求的管理是,不許他們跟攝制組的人混太熟,我不希望他們借由我這個戲迅速進入社會,別所有的孩子演完戲眼神都復雜了,那就完了。我跟他們說,你是一個特別的你,因為你的特別,正好就是導演的東西里,需要一個這樣的你。你仍然要沿著你的生活軌跡做自己。所以每個人完了就該考試就考試,該干什么就干什么。”

談及國內目前的青春片題材,劉杰坦言:“接拍這部電影的時候,國內目前還沒有一部真正意義上的,講述當代青春現實的電影。”

而今年好像是青春片集體出場般的熱鬧,“所謂的青春片都是從哪根生出來的?侯導(指侯孝賢)以前也拍過,《童年往事》、《戀戀風塵》,都很豐富。我其實是沒想趕這個時髦的,也不清楚怎么突然之間就這樣了。”

說到什么樣的青春片才是好的,他說,我們也需要沉下心來去做一個合格的產品。因為你透過這些片子上映之后的口碑,就會知道我們的青春片也有努力的空間。

劉杰其人'

劉杰并不像第六代導演一樣為人所熟知,87屆北京電影學院攝影系畢業,和他同屆的同學里,導演管虎、王全安為人所熟知。

早期多從事幕后攝像工作,擔任王小帥電影《十七歲的單車》攝影指導,該片獲得第51屆柏林電影節評審團――銀熊獎,第38屆金馬獎最佳攝影獎提名。

隨后導演處女作《馬背上的法庭》獲得第63屆威尼斯電影節地平線單元最佳影片,在法國院線連續上片50周,創造大陸影片在法國的公映紀錄。劉杰的獎項排起來要用幾分鐘數。

媒體間傳著一個關于劉杰的故事,2010年,某雜志采訪臺灣作家朱天文,問及她近年有沒有了解內地的電影,她說,我好久沒看大陸的電影了,侯導跟我說,內地的劉杰不錯。

“我跟臺灣人合作是源于《十七歲的單車》,那時我做攝影師。剪輯師是廖勁松,熟了后我改行做導演時,就請侯導團隊的廖勁松剪,我們理念上很合,他回去也會跟侯導念叨,所以當然侯導再來的時候,我們很自然就熟了。”

劉杰的電影口碑每一部都不錯,但是并未有一部電影在中國上映,真正讓劉杰被大眾開始關注的,是他的第三部個人作品《碧羅雪山》。這部電影,獲得第14屆上海國際電影節最佳影片。

2011年得獎的劉杰,在臺上從沒有過的感動,他說,這是第一次在國內獲獎。同時,和云南本土部落的兩位原著民年輕“演員”一起,因為《碧羅雪山》受到電影界的關注,他感動欣慰,眼角微紅。

而這一次,問他《青春派》得獎時什么感受,他說,“視得獎于探囊取物”,話語中十足的自信與對自己能力輕松地把玩,“評委都是我認識的人,畢竟在電影圈混這么多年了。”

他不太在乎記者是否質疑得獎歸于熟人關系,簡直就是一種攝制水平擺那兒的篤定。

劉杰以前的作品:《碧羅雪山》、《馬背上的法庭》、《透析》,都是偏小眾題材,與潮流并不貼近,有著自己對于社會、法律的客觀辨析。在電影注重準確、客觀的這一標準來說,頗受好評。

影片《青春派》因為其少有的對中國中學生生活的現實、困境、戀愛、未來等多向的困惑與成長的把握,非常準確地抓住了當今最具代表性的中學生話題,“我敢說是近10年同類影片中最好的一部。”

以往的國產青春片題材,共同的一個弊病是主題過于積極主流,青少年表現得無憂而夢幻,忽略了現實生活中學生生活的寫實性。

然而《青春派》沒有追求如類型片般制造足夠的話題談資,也沒有迎合市場營造一些噱頭,劉杰說,“我是那種決定要拍一部片子可能會做很長時間功課的人”。

走訪學校,深入最真實的生活點,“我不是拿到一個劇本馬上就拍了。按照我以前的經驗,我拍一部電影準備期都長達一年以上。”

如他所做的,拍《青春派》,他打開了一個問題題眼:現在的學校好像北大清華,邊遠地區的孩子越來越少了。高考有他的弊病,現在似乎在改這個弊病,其實都是利益集團在做一些有助于他們的改變,所以使底層上升的通道越來越狹窄。

“從教育目前的程度來說,你不能說現在完全進入一個拼爹的時代,但實質已經是一個劃階層的時代。”

記者問到,“你從來沒有在審查、個人表達上遇到過問題嗎?”作為中影集團的出身背景,劉杰似乎比別的導演運氣要好,“沒有,我之前的電影在審查這塊也不順,只不過都沒斃。有些片子還能上華表獎的入圍獎。所以就變成左派認為我是右派的,右派認為我是左派的。我可能是一個政治面貌最不清的人。”

雖然他的幾部片子先后有半年到兩年的過審暫定,但也從未有過強硬被斃的事件。“我的電影沒做過修改,有一個電影局的領導說,劉杰的電影呢,你要能接受他的調調呢,什么問題沒有,要不接受呢,什么問題都有。不是說改掉哪一句話哪一個鏡頭就沒問題的。”

這在第六代其他幾位導演看來,算是十足走運。

和劉杰聊天,沒有太多關于電影價值觀的自持外露,他贊同的,會圓潤地接下話茬兒,讓你覺得舒心,如有異議,他會咧開嘴笑,笑容里有著交流的隨和。

劉杰形容自己的影片并沒有太多尖銳、反抗的意識,“我拍出來的東西純粹是表達心中所想,我內心并不是尖銳的。”

他說,“其實我也找過這個原因。我是覺得,我的電影就是我,是一個真實的我,我不是一個真正的叛逆者。因為我畢竟也是一個良好的家庭和教育環境成長起來的。我只是表達我這個人的一個社會良心而已。只不過我生在這兒,真實的表達我自己”。

中國電影的下一拔沖擊考驗還沒到'

采訪劉杰比較困難。8月2日他的第四部個人作品《青春派》首次提上日程,即將上電影院線。親歷后期剪輯發行營銷,既是第一次與廣大觀眾見面的欣悅,又是一次艱難的導演發行初體驗。談起發行他連連擺頭,不禁感嘆。也因為這個感嘆和連連有人上門的交織繁忙,采訪地點從最開始他位于西三環的工作室,轉到東四環攝影棚,他與一撥又一撥的來客面談結束又趕到下一地點與人照面解決各種事宜。

聊到一半,又被工作人員打斷叫走,他神秘兮兮地對記者說,回來我告訴你我干什么去了。

原來,為了電影順利上映與宣傳陣勢,劉杰邀請了黃曉明趕到攝影棚為《青春派》錄彩蛋。他解釋道,本來可以不來,但還是打個照面。“光侯導一個人的彩蛋還不夠。還請了李冰冰、范冰冰、高圓圓。”

眼前這個為了電影能順利發行、宣傳的導演,表現出超常的練達。而努力造勢的背后,似乎也是對中國電影市場行情的悲觀。“我們的市場是不健康的。在歐美,電影有票房賣到一、二,一直到十的。在中國,票房現在只有很低的,和很高的,沒有中間地帶。都是一窩峰的,勝者為王。”

“任何一部片子,只要丟上去第一天觀眾沒有30萬就死。第一天有30萬,那滾雪球效應,就上去了。”劉杰感嘆,大多數電影在院線沒有一個正常的市場生存空間,沒有正常的生存方式。

他羨慕韓國人完成了電影工業的本土化改造。

對中國未來的電影發展,夾雜著一個有態度電影人的亦喜亦悲:不成熟的時候,大家看電影像過年趕大集一樣,中國電影的下一拔沖擊考驗還沒到來,我們現在一年別管去年增加的配額,說是好萊塢大舉入侵。但現在已經變了,好萊塢在中國的退潮就證明了這一點。

“我們的管理者很聰明,你會發現其實進來的都是一個類型的電影,大家總是有看煩的一天。而美國大量的B級片,沒有進來。那些東西才是很豐富很好看的。如果有一天真的徹底放開市場,完全自由引進的時候,那中國電影能不能扛住那一撥海嘯,才是一個重大的考驗。”