影視調色 玩轉色彩

李麗

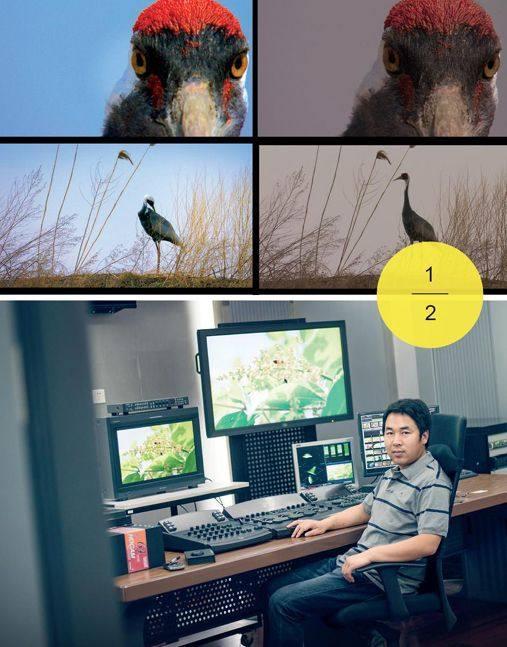

張杰:

中視北方影視制作有限公司調色師,經他調色的電視劇包括《三國》、《中國地》、《手機》、《鐵梨花》、《山楂樹之戀》、《焦裕祿》、《我的娜塔莎》等幾十部;紀錄片與宣傳片更是數不勝數,其中不乏著名的《敦煌》、上海世博會官方紀錄片《2010世博記憶》《舌尖上的中國》等。

張杰的調色技術在業內聞名,技術能力也處于國內頂尖水平,曾獲得“2011-2012年度國家廣播電影電視總局青年崗位能手”稱號。

準專業,高門檻'

一間暗室,一張操作臺,幾臺演示器,這就是調色師大顯身手的地方。眾多佳片即是從這里幻化出嬌艷的色彩,而與世人見面的。

調色師是影視后期制作階段非常重要的角色,調色的不同能使觀眾觀看的情緒發生明顯變化。調色師在好萊塢是十分稀有的高端人才,身價昂貴,工作按小時計費。在國內,它同樣屬新興職業。國內以往只有投資達到相當規模的電影,才會聘請調色師。近年來,隨著高清設備的普及化,影視制作水準越來越高,后期調色不再是電影與廣告的專屬,調色師這一行業也逐漸引起關注。

張杰2006年入行,是國內較早進入這一領域的專業人才。當時全國能夠調色的機構不超過三五家,世界范圍內,調色師都屬鳳毛麟角,他是全球第2000位從業者。

調色,是需要玩轉色彩的職業,要求從業者必須具備一定專業基礎,張杰本人即是學畫出身,美院畢業后從事了兩年電視欄目片頭的設計工作,而后轉投調色領域。七年的歷練,他已經成長為業內的佼佼者。《舌尖上的中國》、《三國》、《手機》、《鐵梨花》、《山楂樹之戀》……眾多耳熟能詳的作品均是出自他的妙手。

張杰告訴我們,調色的目的主要有兩點,首先是對前期拍攝中色彩不足的彌補;其次是調出特定的效果,比如可以把白天的場景變為夜晚,把清晨調成黃昏。

這項看似神奇無比的工作,不僅對專業性要求很高,還特別考驗耐心。過程極其精細,畫面要拆解成一個個鏡頭來調試,必要時,甚至要精細到每幀。一集40分鐘的電視劇,像張杰這樣資深的人士要調上3、4個小時。若是趕上武打或者戰爭劇,節奏快鏡頭多,那么調上一天也不足為怪。

調色師就是有化腐朽為神奇的本領,能將那些或明或暗、或深或淺的畫面賦予“新生”,使它們立馬變得通透、鮮活起來。

一部《舌尖上的中國》讓所有觀眾看得欲罷不能。調色這一環功不可沒。《舌尖》本身就是一部拍攝非常講究的紀錄片,但由于攝像機的不同,拍攝時間的變化,使素材本身的色調并不協調統一,這就需要后期調色加以彌補。

“紀錄片注重真實還原,每個鏡頭要逐一細化,講究自然,讓食物看起來垂涎欲滴,所以更考驗功夫,調一集大約需要五六個小時”。張杰如是說。

針對不同的畫面,要采用不同的調色方法,這完全依靠調色師的經驗。“拍攝清晨捕魚,由于光線不足,處理時要夸張一點,用一點金色,陽光灑在河面上,照在魚兒身上微微泛著金光,效果就出來了。蜂蜜又是另一種呈現,拍出來的原本發黃、發灰,就要在感光度上做文章,使它看起來鮮亮通透。”

調色其實并沒有固定模式可循,也沒有系統規范可依,只有一個色域的范圍,色彩的拿捏完全靠操作者的悟性,要自己摸索。張杰坦言這是行業門檻高的主要原因。入行之初,他也經歷了反復嘗試,經驗依靠積累。

調色并非“急救章”'

正因為有了這些能玩轉色彩的調色師,大幅減輕了前期拍攝的負擔,解決了一些由于外景燈光不足或場景自然光較差所帶來的問題,實現了以往不可能達到的效果。

調色的重要性逐漸顯現。伴隨著各省市衛視高清頻道的推出,高清設備的普及應用,大家對后期制作的專業性也越發看重,繼電影之后,電視劇調色也成為后期制作中的重要環節。

它能一掃以往劇集不通透,灰蒙蒙的色調,提升全劇的質感。尤其對于人臉上的瑕疵,比如皺紋、斑點甚至疤痕,都能通過局部柔化予以調節覆蓋。更能提亮膚色,使人物看起來更鮮活年輕。

張杰表示,拍攝的素材只要不過于灰暗,有細節,基本都可以調整得比較理想。但這往往也會造成誤區,影視公司開始視調色為“急救章”,認為前期的任何欠缺都可以通過調色來個乾坤逆轉。更有甚者拍戲時居然不再打光,夜戲偏偏在白天拍攝。

“前期拍攝講究,后期效果才更顯著。如果連光都不打,那對調色師而言就是噩夢,有些細節僅靠調色是追不回來的。”張杰表示最難調的是把日戲調成夜戲,所有鏡頭都要覆蓋到,不能露光。

他還特別指出,“調色是按顏色劃分區域而非按部位劃分,如果調的是面部色彩,那么畫面內與此相同的顏色都會隨之改變。正所謂牽一發而動全身,因此調色是極其注重整體畫面匹配度的。”

張杰所使用的達芬達調色系統,當年價值500多萬元,當時,全北京這樣的專業設備不超過5臺。調一集電視劇的費用大約是3000-5000元,電影調色則是每小時6000元,絕對屬于奢侈的行當。

2010年以后,達芬奇的軟件版開始普及,從業者逐漸增多。最顯著的變化就是價格下跌,每集電視劇約2000元,一部電影的費用在10萬元左右。

盡管從業者增多,但這個行業最需要的仍然是技術過硬的佼佼者,資深的調色師甚至只通過畫面,就能了解前期拍攝的布光情況。在與導演溝通時,準確地捉到他們的意圖。“調色師是通過一個個鏡頭的創作,捕獲視覺本質,并將其實現。為整個劇集添彩。”張杰如是說。