城市病有藥可醫

黃蓉

城市化也稱之為城鎮化、都市化,不同的學科從不同的角度對之有不同的解釋,一般認為是一個農業人口轉化為非農業人口、農業地域轉化為非農業地域、農業活動轉化為非農業活動的過程;是由農業為主的傳統鄉村社會向以工業和服務業為主的現代城市社會逐漸轉變的歷史過程,具體包括人口職業的轉變、產業結構的轉變、土地及地域空間的變化。

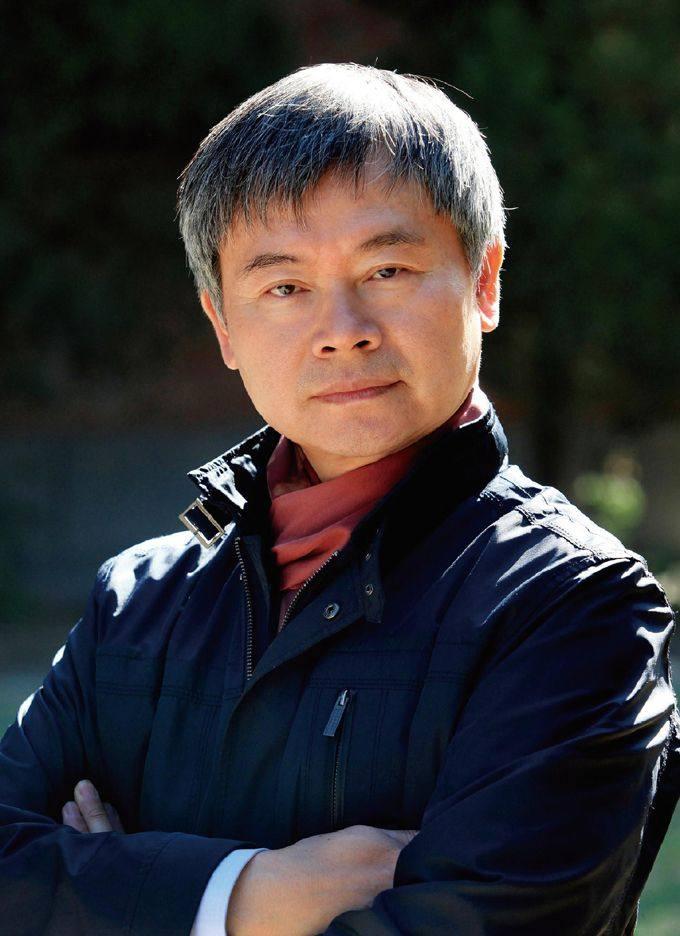

改革開放以后,中國逐步放開了原有對人口流動的控制,大量農民工流向了城市,同時加快了城市化的進程。但是中國城市化的滯后給中國的經濟、社會的持續、快速、健康發展帶來了一系列的矛盾。為此,本刊記者特邀清華大學人文社會科學學院責任教授、博士生導師蔡繼明對我國城市化問題進行了深入探討。

接受大城市化

每年春節始末,一場上億人口規模的往返大遷徙就會在中國航空、鐵路、公路等所有交通形式中上演。2008年,一場異常大雪覆蓋了中國南方,超過2億旅客受困于火車站、航空站和公路上。這場空前規模的交通中斷震驚了世界,自此中國城市化進程成為了世界關注的話題。

這類新聞——尤其是似乎暴露新近城市化經濟體脆弱性的任何新聞——讓許多發展中國家的政府心驚膽戰。過去30年,世界的城市人口從16億增長到33億;未來30年,發展中世界的城市將增加20多億人口。但許多政府已開始懷疑自己能否應付規模如此巨大的城市化;一些政府的結論是應該放慢城市化進程,以盡可能緩和社會劇變。在產生這種觀點的原因中,反城市化的偏見主義和冷靜分析各占一半。

思潮的動蕩也蔓延到國內。中國的城市化速度是不是過快了,到底是應該優先發展大城市還是小城鎮,一直眾說不一。蔡繼明教授通過比較小城鎮戰略和大城市戰略的利弊,以及國家城市化戰略選擇的演變,最終對大中小城市和小城鎮協調發展做出分析——我國已進入工業化中后期,應優先發展大城市;轉變空間城市化為主為人口城市化為主。

蔡繼明教授進一步闡述道,所謂優先發展大城市,并非完全排斥中小城市和小城鎮的發展,而是強調以發展大城市為主,中小城市和小城鎮為輔。

2002年11月,中共十六大提出“大中小城市和小城鎮協調發展”的戰略。顯然,所謂“大中小城市和小城鎮協調發展”也并非大中小城市和小城鎮同步發展或平行發展。根據人口、土地、工業化程度和經濟發展水平等因素,在城市化進程中,大中小城市和小城鎮的地位和比重一定是有高低大小之分的。

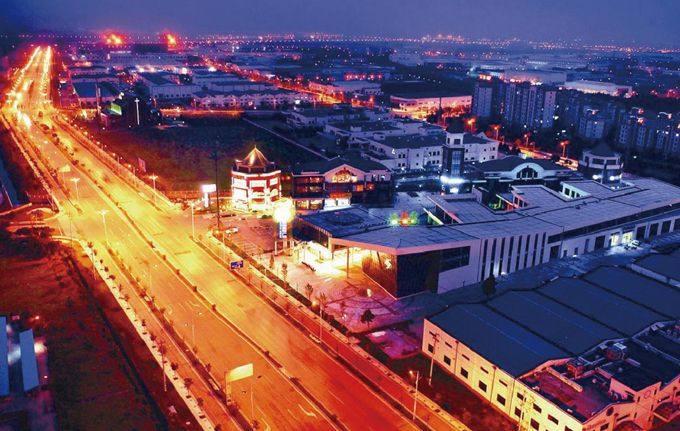

大力發展小城鎮,是我國改革開放初期為適應“離土不離鄉”、“進廠不進城”的農村工業化模式而采取的戰略。我國目前的經濟發展已經進入工業化中后期,經濟發展的動力源已經由農村轉移到城市,農村工業化已轉向城市工業化,以小城鎮為主的城市化模式也應適時轉變成以大城市為主的城市化模式。大城市和密集的城市群至今仍然是信息化的主要載體,是推進新型工業化的基礎;以服務業為主體的第三產業大量吸納就業尤其是農村剩余勞動力是解決就業壓力的主要途徑,而現代服務業需要人口的高度密集才能作為產業經營盈利,因此大城市能為服務業發展提供更廣闊的空間;大城市比中小城市更能集約和節約使用土地、更易于控制和減少污染,更有利于我國耕地集約化經營。基于以上從城市的經濟功能、吸納就業的能力、控制污染的功能和占用耕地的數量所做的分析,大城市優先發展戰略,優越于大中小并重戰略,更優越于小城鎮優先發展戰略。

城市化應以人為本

中國經濟增長的背后是一個更現代化的經濟狀態。數年來,中國經濟一直因為重視速度輕視平衡而廣受批評,其經濟發展狀態一直持續增長但缺乏考慮,迅猛向前但危機四伏。

但蔡繼明教授對于中國城市化進程過快的批評有不同的見解:增長還不夠快。這個不夠快主要是指人口城市化。

改革開放30年來,我國城市在空間的擴展速度,遠遠高于城市人口的增長速度。快速的發展使得漁村變為工業區,工業區又成了金融中心,但這樣的發展同時也帶來了負面影響。過重的投資比重壓縮了消費的增長,重工業又使得服務業難以發展,這就好像是說制造產品比服務于人更加重要。

從城鎮與農村人均建設用地增加幅度的比較,和城市與縣城、建制鎮人均建設用地增加幅度的比較,及相關國際比較中,我們都可以判定:我國空間城市化已經過快,人口城市化相對滯后嚴重,二者之間確實呈現了比較嚴重的非協調發展。如果繼續保持目前的發展態勢,在2030年70%的人口城鎮率的目標下,我國城鎮建設用地面積需增加約11萬平方公里。顯然,這是不可能完成的。從地方政府的成本收益角度可以發現,地方政府推動空間城市化的動力很大,而在人口城市化方面則幾乎沒有動力。究其根源,則在于城鄉二元土地制度、財政制度和地方官員的政績考核機制。因而,推進我國人口城鎮與空間城市化協調發展的關鍵在于改革上述制度,從而調整地方政府的相關行為。

中國正在適應現代的發展模式,變得更像一個資本市場經濟體,即消費者和服務者是經濟主力。這兩種積極的趨勢可以相互促進,因為服務業比工業更利于吸納勞動力,它的增長將促進工資乃至家庭收入的增加。工資袋鼓了,消費自然就得到動力,而消費支出反過來又利于服務業。正如經濟學家所說的那樣,在經濟生活中,“結果成為原因,原因變成結果”。

2012年, 52.6﹪的城市化率(按國家統計局口徑稱城鎮化率)存在很大的水分,這其中包含了2.34億農民工及其家屬。由此可見,我國實際的城市化水平遠比官方公布的低得多。

由于中國經濟逐漸成熟,勞動力市場的供不應求反映的是中國經濟正在接近其極限的狀態下運轉,人口的城市化已迫在眉睫。

“中國特色”不是借口

大量農村人口進城為城市化發展做出了巨大貢獻。但是,他們并沒有實現真正的市民化,更沒有分享到與他們的巨大貢獻相一致的城市化收益。已成為世界第二大經濟體的中國在城市化發展進程中居然積累下一個2.6億的農民工弱勢群體,從而使中國式城市化患有遠比“拉美病”更為嚴重的“中國病”。

說它是滯后的,是因為就中國在18世紀所具備的城市化發展的充分必要條件而言 ,它至少應和歐洲的城市化發展同步。但是由于種種原因,特別是持續不斷的戰亂等諸因素,使中國式城市化脫離了世界城市化的正常軌道,直到今天,它還低于世界城市化平均水平,仍然沒有完成城市化過程。

蔡繼明教授認為,中國式城市化的政策導向和頂層設計,必須體現人民大眾的意志、愿望、權力和利益。實現人口的城市化要著眼于農民工進城落戶。為此,必須根據中共十七屆三中全會的精神,建立城鄉統一的建設用地市場,逐步縮小國家行政性征地的范圍,在符合法律和城鄉統籌規劃的條件下,應該允許農村集體建設用地進入市場,允許農村集體宅基地的使用權自由轉讓、抵押和出租,和國有建設用地同地同權同價,讓農民分享工業化城市化的成果,同時加快農村家庭承包地流轉,實現農地適度規模經營。

除了上述土地制度改革外,蔡繼明教授建議政府還應采取如下一系列配套的政策:加快戶籍制度改革,健全和完善農村人口向城市轉移的各項政策法規,真正給予進城農民以平等的居民待遇;完善統籌城鄉的社會保障制度和教育制度,消除進城務工農民的失業和醫療的后顧之憂,必須建立和完善城鄉統籌的社會保障制度;統計和公布涵蓋城鄉的真實失業率,建立統籌城鄉的就業制度,把實現城鄉統籌的充分就業作為各級政府解決民生問題之本;大力發展中小企業,有效地吸納轉移到城市的農村剩余勞動力;提供大量廉價自住房,為新增城市人口提供基本住房保障,為國民經濟的持續穩定高速發展提供強勁的動力等。

在農民工問題上,諸多的矛盾在“中國特色”的掩蓋下被刻意地回避了。對此,蔡繼明教授毅然說道:“‘中國特色不應成為中國社會發展過程中出現其他國家沒有出現過的矛盾不可調和的借口。所謂解鈴還須系鈴人,有些事情,是決策者自己給自己設下的桎梏,畫地為牢,要想解決問題,也只有他們自己拔除當初設下的桎梏走出來。為加快城市化進程提供必要的制度保障,勢必要徹底鏟除城鄉戶籍管制、改革農村土地制度、解決農民工在住房、就業、子女就學等方面的同等市民待遇問題。”

站在前人肩膀上的深思

在國外媒體眼中,中國經濟的發展是以“火箭式”速度崛起。但是,在舉世矚目的飛躍崛起中,社會矛盾也越來越尖刻。很多人對未來發展宏圖的規劃似乎越來越迷茫起來:在東南沿海,北京、上海、廣州等大城市已經躋身于世界大都會前列之林,其角色已從“追逐者”躍升為“領跑者”,這些大城市在“歐美發達國家城市化發展過程”這本歷史教科書中所能汲取的“養分”越發的捉襟見肘,更多地需要自己斬劈荊棘開拓新道路、探索新模式;在中西部地區,地域之廣袤、發展之不均、民族之多樣、情況之復雜是以往任何發達國家都沒有經歷過的,“農民工”這一中國式特殊群體的龐大規模也是其他國家前所未有的。在農民占人口比例大多數的情況下,如何實現部分農村的城鎮化以及剩余農村的現代化問題成為我國經濟發展至關重要的一步棋。

在創新面臨瓶頸的同時,中國站在前人肩膀上的發展并沒有完全規避掉前人的失誤,這些累積的失誤像毒瘤一般潛藏在騰飛巨龍的體內,完全清除需要大動干戈,暫時擱置便隨時可能隱隱發作甚至全面爆發。

中世紀伊始,倫敦由于快速工業化及燃煤量的劇增開始出現大氣污染的問題,面對城市里滔天的朦朧景色,倫敦被冠上了“霧都”的名號。20世紀20年代,由于政府對工業加強管理,煤在工業燃料中所占的比例下降,污染有所減輕,但并無質的改觀。悲劇終于在一步步的醞釀中上演。1952年12月4日,倫敦上空的冷高壓導致大氣濕度增加,風力微弱,污染物難以擴散,嗆人的濃厚煙霧彌漫全城5天之久,幾天內死亡人數比平時增加了4000人,這就是著名的“倫敦大霧”事件。類似的煙霧災害隨后又發生過幾次,對英國人產生了很大震動。事已至此,英國人才痛定思痛將治理污染鄭重抬上議程。即使如此,在經歷了一個多世紀漫長治理的今天,倫敦雖然摘掉了“霧都”的帽子,但空氣質量仍是歐洲大城市中最差的,沒有之一。

令人遺憾的是,百年后的我們并沒有汲取教訓,“霧都”的帽子被扣在了北京等大城市的頭上。我國很早之前就已經提出了可持續發展模式,但理論研究遠勝于實踐應用。在地方實際操作中,決策者面對GDP數字持續飆升的金色誘惑,又有幾個會選擇拾起可持續發展這個綠色橄欖枝。即使悲劇的重復上演有著這般那般的種種緣由,但我們都清楚地知道“先污染后治理”這條歐美發達國家走過的彎路其實是可以避免重蹈覆轍的。站在前人的肩膀上,我們可以做得更好。

疾在腠理、在肌膚、在腸胃,湯熨、針石、火齊尚之所及也;然在骨髓,司命之所屬,無奈何也。我國的城市病得以醫治的前提是決策者首先承認“寡人有疾”,方能因病下藥。

正如蔡繼明教授所言:“我國城市病雖然病得不輕,但并非無藥可救;只要決策者更正以往的錯誤,認清現下的形勢,研究出未來可行性的調整發展策略,中國的城市化之病完全有藥可解,并且沿著健康、穩定的模式持續地發展下去。”

良醫難求。在城市化發展的探索中,我們需要更多優秀的學者發出不同的聲音,不斷指出社會中的各種詬病,發散思維探索科學發展之道,并把這股新鮮的血液注入中國的心臟并隨著脈搏流淌全身,讓已經覺醒的中國巨龍發出更加響亮的吼聲。