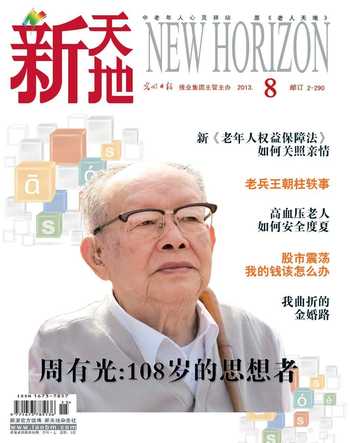

周有光:108歲的思想者

包麗敏

周有光開玩笑說他從80歲以后開始重新計算年齡,81歲算1歲。某種意義上,他人生一扇全新的門也正是在那之后不久打開的。

“我只比你大一百歲哩”

當人生進入第108個年頭,照顧了周有光先生16年的保姆說,這些年他“變得越來越慢”。

歲月從這位著名語言文字學家身上獲取了越來越多的戰利品:盡管他最早的記憶還能追溯到5歲前后祖母教他念唐詩,但記憶力會突然“像電流一樣斷掉”。他早年能流暢使用的法文和日文,現在讀不了了。

他已經無法獨自走路。即使是在他面積不大的家里,短短的距離,也需要保姆的幫助。好幾年里他都不再回臥室的床上睡覺,無論午睡還是過夜,都在沙發上屈腿度過。“懶得動了。”他說。

但有些東西卻是歲月沒能奪走的。他還剩幾顆牙,像戰斗到最后的士兵,他始終依靠它們進食,而不是假牙。而更頑強的,或許是他對外界新鮮事物的好奇和跟進。

他每天都要固定閱讀5種以上報刊,定期讀友人從海外寄來的《紐約時報》和《時代》周刊,以及各種各樣的圖書。“有的時候一天看一本書。我看書快得很,常常一本書里面我一下子能找到我要看的東西。”他一邊讀書,一邊用紅筆在書上勾勾劃劃,作滿記號。

電影《阿凡達》熱的時候,他想要去看。北京5號錢地鐵開通不久,他就坐著輪椅親自走了一遍。報上說星巴克“火”,他要坐上輪椅讓兒子推著到王府井去嘗一嘗。104歲時,他跟人家大談一種叫推特的“新花樣”。

102歲那年,他在親友陪同下到北京郊區泡溫泉,對一個2歲的嬰兒說:“我只比你大一百歲哩。”

年輕時“天真盲從”

年老時“探索真理”

1989年,周有光83歲離休。在此之前,他是術業有專攻的語言文字學家;在此之后,他成了一個文化學者,研究世界歷史和文化發展的規律,以耄耋之年不時出現在公眾視野中,就一些公共話題發表意見。

大多數人對他在語言文字學專業領域的成就不甚了了,雖然有數以億計的人正在享受著他的工作帶來的便捷。他是漢語拼音方案的主要制定者;他創建了現代漢字學;他研究比較文字學,找尋漢字在人類文字史上的地位;他還研究中文信息處理和無編碼輸入法,推動中國人加快跨入中文信息處理的新時代。

周有光調侃自己是“兩頭真”:年輕時“天真盲從”,年老時“探索真理”。

“探索真理”的過程是離休后真正開始的。他離開辦公室,退守到一間9平方米的小書房。因為年齡已經不允許他經常到圖書館查閱資料,他不得不放棄語言文字的學術研究,開始了“隨便看書”的新一段生涯。這一看,他突然發現了“一個知識的海洋”,而“我就是一個文盲,我得趕緊給自己掃盲”。

某種程度上,絕大部分時間,他的世界小到只有這眼前的9平方米和一張長90厘米、寬55厘米掉了漆的老舊書桌。白天的時間,他基本就坐在這里,讀書、看報、思考、寫作。

但他的世界又出奇地大。百歲之后,他的耳朵越發不靈,但是兩只做了人工晶體手術的眼睛,卻讓他無需借助老花鏡就能夠閱讀打印出來的五號字,讓他能夠自由地在書本的世界里追尋世界歷史和文化發展的規律。

他的頭腦中似乎始終揣著一個坐標系,縱的那一條,是上下五千年的世界文明發展的歷程,而橫的那一條,是世界各國的發展現狀。

周有光這樣描述人類文化發展的步驟:在經濟方面,從農業化到工業化到信息化;政治方面,從神權政治到君權政治到民權政治,簡單說也就是從專制到民主;思維方面,從神學思維到玄學思維到科學思維,神學依靠“天命”,玄學重視“推理”,而科學講“實證”。

“人類歷史就像是一條田徑跑道,世界各國都在這條跑道上競走。有快有慢,有先有后,后來可以居上,出軌終須回歸。”他時常坐在他的小書桌旁,在一堆書籍的包圍中,向不同的訪客談起這樣的觀點,“道路只有一條,沒有第二第三道路”,而競走的目標,則是科學和民主。

來來往往的訪客們總想從這位世紀老人那里尋求一些智慧,難免問問他怎么看這個國家的走向。他總是充滿樂觀,“現在是全球化時代,中國是世界的一員,整個歷史前進,中國不可能不前進的,不過是快一點慢一點的問題,所以我從這個角度來看就不發愁了。”他笑瞇瞇地、篤定地說。

“人生最有意義就是學習知識”

周有光1906年1月出生時,清朝的皇帝還坐著龍廷,他看著家里面從原來點油燈變成點電燈,然后又跨入電腦時代,看著手機怎樣“讓萬里之外的人跑到耳朵旁邊”。他的一生幾乎就伴隨著這個古老國家向現代化轉型的一個世紀的陣痛。

他常說自己一生經歷三次傾家蕩產。因太平天國起義,曾祖父投水而死,家里破產;抗戰期間逃難,將老家托付他人照管,結果等抗戰勝利回家,發現家里已經住著完全不認識的人;“文革”期間,下放寧夏“五七干校”,等林彪死后回京,發現家里面“連一張紙片片都沒有了”。

最悲苦的歲月要數抗戰時在重慶。日機轟炸的日子里,天天面對死亡。一次,他坐滑竿下山,一個炮彈飛來,旁邊的人都炸死了,而他自己“嚇得不知道害怕了”。

最開始他研究的其實是經濟學,并被一家銀行派駐到美國華爾街工作。上海解放后,一家人高高興興買了船票回國,沒想到他的所學并沒有在經濟建設領域派上用場。如果不是在1955年“被改行”調入文字改革委員會去搞語言文字研究,他很可能已經像他那些經濟學家同行一樣,不由分說被打成“右派”。

當歲月一點點征服他的身體,腿腳不再靈便,頭發日漸稀疏,牙齒慢慢松動,聽力漸漸失去,周有光始終沒有放棄“思考”這種寶貴的能力。“上帝給我們一個大腦,不是用來吃飯的,是用來思考問題的。”他這樣說。

他終日坐在書房朝北的小窗戶下,從報刊和他人的著述中、與訪客的交談中以及他自己對周邊生活的留心觀察中,思考和探尋人類文化發展規律的答案。

你如果想請教一下這個108歲的老頭兒,人生的意義是什么?他會回答你:“我覺得人生最有意義就是學習知識。追求知識,享受知識,創造知識,就是人生的愉快。”如果你再問他,那人生最美好的是什么?他會說:“知識是最美好的東西,求知是最美好的事情。”

他以科學的方式對待自己的生活,比如,基本不怎么喝酒,不抽煙,還讀了不少講怎樣鍛煉腦子的書。

某種程度上,他以科學的理性來幫助自己面對死亡。

當我問起他如何思考生死,他是這樣回答的:“人都喜歡活,不喜歡死,這是常態。可是你假如研究過進化論,就知道這是自然規律,你心里就舒服了。這是自然規律,誰也擋不過的。”

妻子張允和是著名的“合肥四姐妹”中的老二,93歲那年去世,給了98歲的周有光“晴天霹靂”般的打擊。他“不知所措,終日苦思,什么事情也懶得動”,花了半年時間才恢復過來。他自己解釋說:“我走出了這次打擊和陰影,是因為想起有一位哲學家說過,個體的死亡是群體發展的必然條件。人如果都不死,人類就不能進化。多么殘酷的進化論!但是,我只有服從自然規律!”

“原來,人生就是一朵浪花。”他后來在一篇文章里寫道。

現在,在他那只有幾十平方米的簡陋的家里,年輕的、年老的,黑白的、彩色的張家二姐,從有大有小的一個個像框里微笑著陪伴著他。

(責編:蕭茵)