巡河哥倫比亞

白慧明

哥倫比亞曾經是三毛書中“不按牌理出牌的國家”,英國老電影《綠寶石》中喧鬧嘈雜的世界,同時也是美國影片《史密斯夫婦》中浪漫的熱帶雨林國度。人們從不同側面觀察到的神秘拉美之國,到底是什么樣子,我帶著好奇與遐想,準備一探究竟。

4月初,跟隨環保、生態、能源、水利、航運、動植物等7位專家組成的專家團,我踏上了哥倫比亞的探秘旅程。與傳統的陸路行程以及新近熱門的自行車騎行行程不同,我們選擇了巡河之旅,沿著馬格達萊納河(簡稱馬河)順流而下,3天乘車、3天乘船,全程650余公里,將馬河上、中、下游沿途的生態風光看了個遍。

馬河是哥倫比亞第一大內河,縱貫南北,地勢南高北低,地位類似于我國的長江,但內河航運遠不及長江發達,現在基本處于未開發的天然狀態。沿河的運輸以公路為主,只是偶爾能看到幾支用浮船運油罐的船隊。河流南部位于山區,北部出海口連接加勒比海,距離中美洲海運交通要塞巴拿馬很近,發展航運的條件得天獨厚。

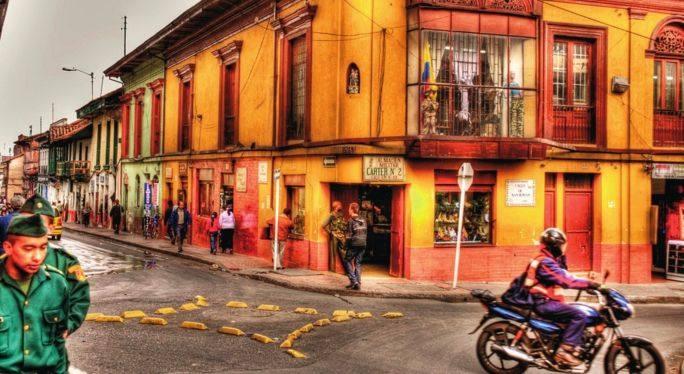

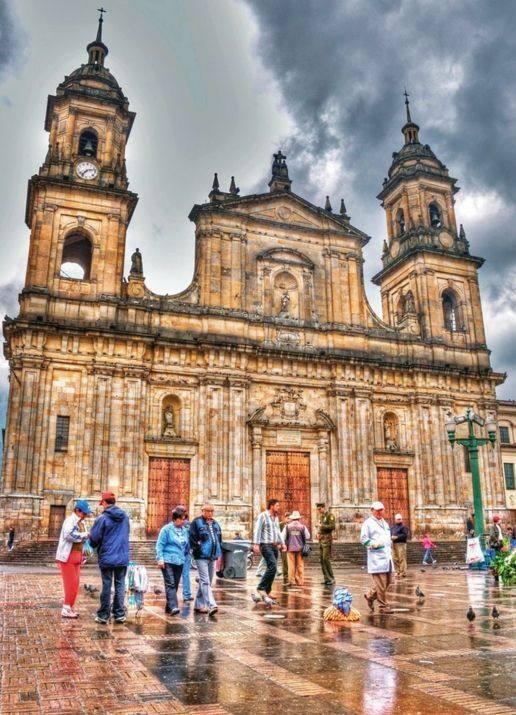

旅程的起點是哥國首都波哥大市。這座首府位于高原地區,氣候十分涼爽,其發達程度毫不遜于歐洲城市。新城區的現代化高樓大廈與老城區的殖民時代建筑形成鮮明對比。

古城的玻利瓦爾廣場上,莊嚴的教堂與玻利瓦爾塑像見證著整座城市的歷史,那段曾被西班牙殖民的困難歲月。廣場周圍,古老的殖民地街區LaCandelaria里,白色的單層建筑隨著山坡起伏,紅色的磚瓦屋頂延伸至市中心,狹窄的巷道穿梭其中,古樸典雅,低矮的建筑色彩迷人,人流和馬車在雅致的城間小路中穿行,不時映入眼簾的鮮花展示著房間主人不凡的品味。

新城區則高樓林立,現代化辦公大樓、酒店、超市隨處可見,從現代建筑走出的男男女女步履匆匆,與世界其他繁華都市的街景無異。唯一不同的是,這里街道上到處有軍警巡邏,不時提醒著人們安全局勢并不樂觀。不過,荷槍實彈的軍警并沒有影響人們悠閑的興致。

接下來的行程,我們一路驅車,體驗了以油罐車為主的公路運輸,道路并不寬闊,卻簡單實用。為了適應地形、減少工程,有的地段采取上、下行不等高分開設置。

由于道路與馬格達萊納河漸漸分開,第四天后的游覽改乘快艇前行。馬河兩岸基本處于原始狀態,生態環境天然優美。相隔一段距離就有一個小鎮,規模不大。小鎮設施原始簡陋、依河而建,通過簡易的碼頭與河流相連,外出辦事的人們與上學的孩子在碼頭上下。碼頭邊也因此聚集了許多小商販,目送上下船的人們,希望偶爾能做成一筆生意。岸邊不遠處通常都有高聳的教堂,是小鎮最漂亮的建筑,當地人對于信仰的虔誠程度可見一斑。沿河村民多以牧場和漁業為生,牧場十分廣闊,水清草綠,以籬笆相間,成群的牛悠閑地在樹下乘涼。偶爾還能看到村民種植的香蕉樹,想必也是謀生的手段之一。然而比起收入有保障的農牧民,漁民的生活則相對貧困。

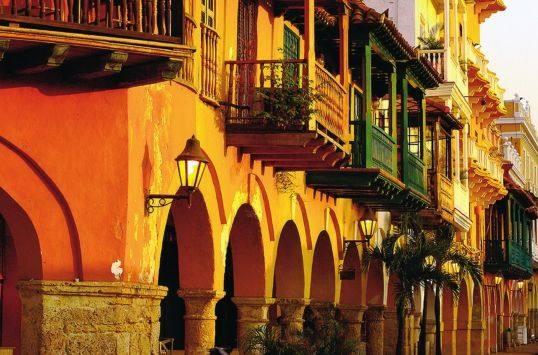

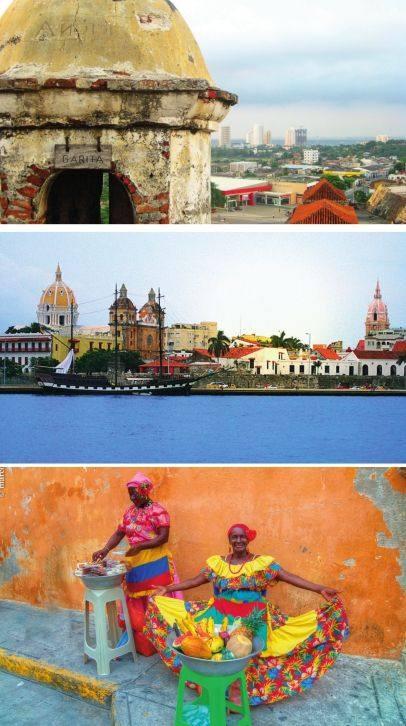

沿河流而下,此行的終點是北部港口城市卡塔赫那,位于河海交匯處,類似我國的上海市,也是名聞遐邇的游覽勝地。新老城區依然涇渭分明,老城里一棟棟上世紀中期建造的二三層小樓,整齊的排列于狹窄的街巷兩側,陽臺上布滿鮮花,甚為雅致。建筑多有庭院水池、奇花異草、堅實的墻壁以及敞亮的落地大窗。這些古老建筑雖是西班牙入侵者聚斂百姓血汗、過著奢靡生活的見證,卻也使得今日的卡塔赫納搖曳著歐洲風情,中西融合、新舊交匯,風情獨特而迷人。

在卡塔赫那參觀集裝箱碼頭是獨特的體驗。碼頭一片繁忙景象,陸域堆場堆滿了集裝箱和進口汽車,正在研究擴建方案。值得一提的是,碼頭公司特別注重環保,在辦公區旁建設一個生態園,飼養、種植多種動植物,人們在工作之余還可以觀賞火烈鳥、鸚鵡和兔子等,不僅改善了氛圍,也改變了傳統碼頭枯燥、單調的形象。

巡河之旅與普通行程最大的不同之處在于,沿途的風情體現著人們最真實的生存狀態。行至中下游部分河段,不難發現因沙質河床,岸邊存在崩塌的現象。這些地方水土流失很嚴重,導致下游的運河河口嚴重淤積,制約了運河航運、旅游等多方面的發展。馬河中下游村鎮也經常遭遇洪水,政府每年治理洪災,但基本上采取水進人退、水退人進的思路,沒有興建大的防洪工程,村民對此也很有意見。財力匱乏是建筑公司無力實施大型防洪施工的主要原因,不過,倒是因此保護了馬河的天然特性。

途中我們還參觀了生態林防水土流失和濕地保護兩個試驗項目。在農場里有人工種植的防護林、放養的大草龜以及草場山坡上相互追逐的牛馬。試驗項目的成果將用于馬河的生態保護工程,可見政府已經開始具備環保意識。

在我們旅途結束之時,馬河綜合開發項目已經開始規劃。實施后將重點促進內河航運業的發展,可承擔的大宗運輸品種集中在原油、煤炭和集裝箱上,其中原油運輸最為迫切,公路運輸已經不堪重負。但目前哥倫比亞造船業還處于空白狀態,需要投資建廠,以支撐航運業的發展。

不過無論如何,哥倫比亞的發展理念是首先順乎自然,盡量不破壞河流的天然狀態。改造大自然要付出環境代價,哥倫比亞正試圖找到平衡點,希望當河流可以承載更多商業機遇時,在河邊牧場依舊能看到成群的牛馬,在樹下悠閑地乘涼。