監獄、權力與互聯網

王夢瑤

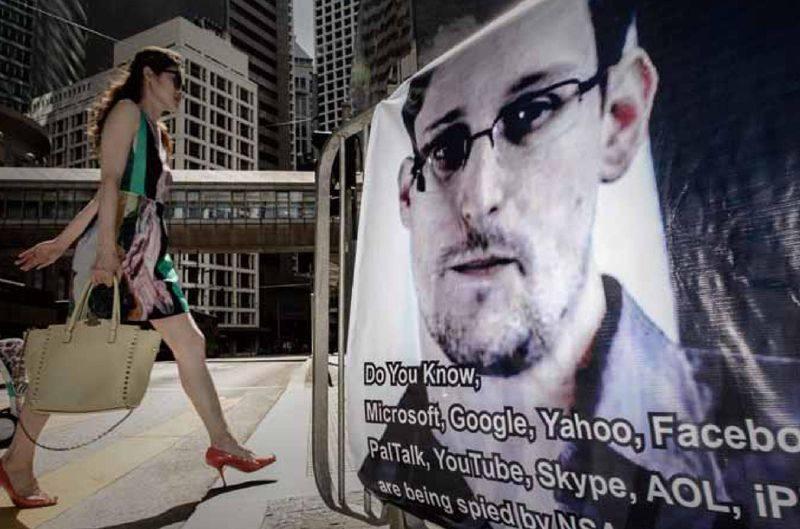

斯諾登,29歲,原是美國國家安全局合約外包商的員工,離職之后來到中國香港,向媒體揭露了美國政府秘密實施的“棱鏡計劃”。據報道,棱鏡計劃(英語:PRISM)是一項由美國國家安全局自2007年起開始實施的絕密級電子監聽項目,能夠對實時通信和既存數據進行深度的監聽。國家安全局可從中獲得的數據包括電子郵件、視頻、照片、視頻語音聊天以及社交網絡細節。

此事既出,輿論震動,其中有抗議聲浪,也不乏理性論爭。雖然美國政府及其辯護者有足夠的理由認為此計劃是具有合法性的,但“秘密監控”一詞仍然讓世界上眾多熱愛自由的人心弦一驚。辯護者認為這是保護國家安全的手段,美國總統奧巴馬也出來回應說“人們無須放棄自由”,自由主義者則頻頻引用本杰明·富蘭克林的名言:“那些為了獲得少許暫時的安全而放棄基本自由的人,既得不到自由,也得不到安全。”關于“棱鏡計劃”的爭論的本質,即是在爭論“安全”和“自由”這兩者中哪一個擺在第一位。撇開這個糾結了百年并將繼續糾結下去的問題,我們不妨來看看,“監控”是依據何種機制運作的。

合理合法的棱鏡計劃

實際上,沒有哪一種監控不自稱以安全為目的,甚至,還有很多我們意料之外的“好處”。早在200多年前,杰里米·邊沁(1784-1832)設計出了一個建筑學和管理學上的新發明——全景敞視監獄,其設計原則是“從中心可以看到周圍的每一點”,具體設計是一個環形建筑,中心是一座瞭望塔。環形建筑被隔斷為若干個小房間作為囚室,每個囚室里關押一個囚犯。那么,只需瞭望塔上有一名監控者,就能夠監控外面一圈囚犯。

邊沁認為全景敞視的機制能夠以最少人數進行對最多人數的監控,極大地提升了管理效率,如果應用于醫院、工廠、學校等,可使“道德得到改善,健康受到保護,工業有了活力,教育得到傳播,公共負擔減輕,經濟有了堅實基礎”。

在斯諾登事件中,美國政府就站在一座中心瞭望塔上。如同全景敞視監獄的設計者邊沁,棱鏡計劃的始作俑者自然會認為這是防范恐怖主義、保障國家安全的一種手段,哪怕不是最高尚的手段。同時,利用軍方的網絡技術、一部分業務外包以及各大網絡巨頭提供數據,政府以極小的成本實現了極大范圍的監控——據說每年花費2000萬美元,而據2002年的公開報道,中國金盾工程(全國公安工作信息化工程)初期就已花費64億元人民幣——不可謂不高效。最重要的一點是,實施棱鏡計劃依據的是由國會通過、總統簽署的法案,符合了民主精神,遵循了法律程序,具有無可置疑的合法性。

對棱鏡計劃的憂慮

法國思想家福柯認為,這樣的監控機制是在確保權力自動發揮作用。由于建筑設計讓囚犯看不到監控者,他們知道自己被人監控,但不知道自己什么時候在被監控,于是惶惶終日,不敢異動,因此,無論監控者是誰、出于什么目的,都無關緊要,重要的是囚犯會進行自我監控;其次,無需暴力、無需枷鎖,“除了建筑學和幾何學外,它不使用任何物質手段卻能直接對個人發生作用”。

也就是說,實施棱鏡計劃后,無論是小布什還是奧巴馬,無論是國家安全局還是合約承包商的一個小小職員,都有權操作這個監控機制;無論是包藏禍心的敏感詞還是口無遮攔的玩笑話,都被悄悄收集起來,也許將來會成為法庭上的如山鐵證;無論是境外恐怖分子還是境內美國公民,都被囚禁于小小的樊籠之中,原本享有言論自由的公民轉而謹言慎行、自我審查,就像是喬治·奧威爾在名作《1984》中所言:“老大哥”在看著你。這就是自由主義者針對棱鏡計劃的憂慮。

然而,這些還不是最大的憂慮。福柯提醒我們,任何人都可以來到中心瞭望塔,行使監視功能,在這種情況下他可以清楚地了解監視的運作方式。因此,權力運作是透明的,可以接受全社會的監視;換句話說,權力受到了民主的控制。正是因為“符合了民主精神、遵循了法律程序”,權力才可以無聲無息地傳遍整個社會機體,隨時隨地地干預任何事情,普通人根本無力反抗。正如斯諾登正面臨著生存困境和未卜前景,而奧巴馬的表態都姍姍來遲;斯諾登極有可能受到司法指控,而美國政府的合法性損失無幾。

全景敞視模式絕不僅僅應用于監獄,如今,互聯網的自由色彩日益淡薄,監控色彩愈見濃厚,我們不難推理出是什么原因。可以看到,無論是美國還是中國,無論實行何種社會制度,網絡實名制都已經通行于世;無論是出于政治考慮、國防需要還是商業利益,普通用戶的網絡數據都可被少數人隨意讀取,任意買賣。如果自由主義者試圖對棱鏡計劃進行抗議,不妨先從反思權力運作模式開始。