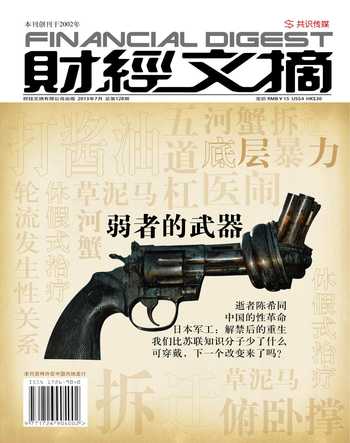

中國工潮進行時

“有錢人的確與你我不同。”這是《了不起的蓋茨比》作者弗·斯科特·菲茨杰拉德最著名的一句名言。富豪們,或者馬克思稱之為資本家的人會在歐洲出席某些專門聚會;會在瑪莎葡萄園或硅谷的會議室中一邊啜飲著卡布奇諾,一邊完成采訪任務;會去曼哈頓參加高級晚宴。

另一面,工人們則并沒有那么好的生活品質。1913年流水線的引入導致亨利·福特的工廠中工人大量逃跑,他不得不手忙腳亂地應付高達380%的工人離職率;1975年,《華盛頓郵報》的一幫印刷工人把工頭抓來做人質,一絲不茍地燒毀了電腦控制的印刷設備……為何工人要這么做?因為他們意識到自己的生存受到了威脅。

現如今,中國也成為世界上工潮最頻繁的國家之一,但似乎還沒有嚴格意義上的工人運動。

工潮勢頭看漲

在西方社會里,勞工抵抗運動早已被掃進了歷史的垃圾堆。根據國際工人組織“工人國際委員會”的報道,1000人以上的罷工,美國一年就發生幾起,而在中國則每天發生一起。

從廣東佛山、深圳、惠州到江蘇南京、無錫、昆山再到北京、山西、河南、湖北等內陸省份,過去幾年間,罷工像傳染病一樣,在中國各大經濟區域蔓延開。這些過去30年在“世界工廠”默默創造著中國制造業奇跡的工人們,用一種極端的方式,喚醒了國人陌生已久的工潮記憶。

于建嶸2007年10月在《中國的騷亂事件和管治危機》一文中寫道:“2005年中國群體事件中,工人維權占36%;公安部統計2005年有8.7萬起群體事件,以前述比例計算,工人集體行動就多達3.1萬起。”

誠然,如中國人民大學勞動關系研究所所長常凱所說:“目前還沒有一個關于在全國的范圍內罷工的官方統計指標和統計數字。”但中國工潮之頻密,長期生活在國內,尤其沿海地區的人感覺最直觀。

長期以來,中國工人階級在西方新自由主義的政治想象中扮演的是一種類似雙面神雅努斯的角色。一方面,他們被想象成資本主義全球化競爭中的贏家,擁有征服一切的力量,其崛起意味著富裕國家的工人階級被打敗了。當中國四川來的民工愿意為很低的工資工作的時候,美國底特律和法國雷恩的工人對抗資本家的斗爭哪里會看到勝利的希望?

中國工人和西方的工人一樣面臨殘酷的競爭壓力,往往就在同一批資本家的手中。更重要的是,并不是他們的堅忍克己使得他們有別于西方工人。

今天,中國工人確實已經無可爭議地成為全球工潮中心。在美國《雅各賓》雜志中這樣寫道:“雖然沒有官方數據,我們相信:中國每年有成千起的罷工事件。所有罷工事件都是自發性(非法)罷工,在中國不存在所謂合法的罷工。也就是說,在一個平常的日子里,中國有六七起到幾十起罷工事件發生。”

更重要的是,中國工人們在取得勝利:許多罷工的戰利品是工人得到比法定幅度更大的工資增長。工人反抗行動對中國政府和資本都是一個嚴重問題。就像美國在三十年代那樣,中央政府被迫通過一批勞動法案。中國各地城市最低工資上漲的百分比高達兩位數;許多工人第一次領到社會保障金。

工潮并未政治化

系統梳理改革開放30多年來中國工人階級的變遷過程,可以發現,中國曾經的工人階級幾乎都是國企的鐵飯碗職工,在那個時代里是不可能出現工潮的,也因此在改革開放后,中國在1982年修訂憲法中刪除了罷工權利。翻檢當時的歷史材料,最大的理由是中國是社會主義公有制國家,不會出現罷工。

在經歷過上世紀90年代國有企業下崗職工們掀起工潮后,現在的工潮則主要發生在私營企業中。這些在中國東南沿海迅速崛起的私營企業需要勞工,那些被定位為只能從事農業的農民在比較利益的驅使下,放棄了鋤頭與鐮刀,成了資本家工廠里生產線上的工人,這批由農民轉化而來的現代工人階級,當局給了他們一個名詞——農民工。

當然,國企也吸納了大量臨時工,這些工人也多是從農民轉化而來的,不同在于這些農民工受雇于國企,嚴格而論是政府,政府成了他們的資本家,可以說他們受到的剝削毫不遜色于民企的工人,這可以說是中國當下最滑稽的政治生態。總而論之,目前中國的工人階級包括三大類主體:一類是民企的農民工,一類是國企的農民工,一類是國企的正式工人(有政治身份的主人)。

不過中國工人的罷工從來都不是由形式上從屬于共產黨、總體上由企業管理層控制的官方工會來組織的。中國工人的每一次罷工都是自發組織的,且經常和官方的工會針鋒相對;這些工會往往鼓勵工人通過合法途徑來解決糾紛。

中國的法律系統(包括工作場所的調解、仲裁,以及上法庭)企圖把勞資沖突個人化。這一點,加上國家與資本之間的秘密勾結,意味著該系統通常不能解決工人的不滿。中國的法律系統是設計來防止罷工的。

迄今為止,分散的和短暫的工潮對于中國黨—國的基本結構及占統治地位的意識形態沒能留下重大影響。而作為一種普遍的趨勢,資本一次又一次證明了它戰勝反抗的能力。

總體而言,中國工潮存在一個嚴重的不對稱性:工人的反抗是偶然的、缺乏策略的;而政府與資本家的應對卻是自覺的、同心協力的。直到現在,中國工人階級依然落后于他們的歷史性敵手。

西林根據《雅各賓》《大西洋月刊》綜合編譯。