杭州:流淌的運河文化

吳理人?阮利平?史萌

大運河長長的流水緩緩流淌,波浪節拍應和著中華民族古老、悠久的文明。

中國大運河是中華民族兩千多年歷史的見證,是保護中國古代豐富文化的歷史長廊。大運河凝聚著政治、經濟、文化、水利、建筑、科學、教育等多個領域的價值與信息,是一條歷史之河、文化之河。千百年來,在運河(杭州段)沿岸匯聚了豐富多彩的茶藝文化、飲食文化、桑蠶絲綢文化、地方戲曲、民間曲藝,積淀了古典園林、藏書樓閣、橋梁古塔,形成了運河沿線著名的“湖墅八景”等人文景觀。所有這些,既是運河文化豐富內涵的體現,也是運河申報世界文化遺產的寶貴資源。中國大運河(杭州段)是運河目前保存較完整的區段之一,杭州在中國大運河申報世界文化遺產中正發揮著特殊而重要的作用。

中國大運河(杭州段)首批申遺點段11個(包含6個遺產點、5段河道)。6個遺產點分別為鳳山水城門遺址、富義倉、橋西歷史街區、西興過塘行碼頭、拱宸橋、廣濟橋。5段河道分別為江南運河吳江—嘉興—杭州段(余杭塘棲—杭州壩子橋、杭州塘、上塘河)、杭州中河—龍山河、浙東運河主線。

目前,這11處申遺點段的整治工作已基本完成。根據國家大運河保護和申遺工作要求,杭州成立了大運河杭州段集中監測預警中心。中心可以顯示整個杭州運河河道、遺產點實時監控圖像以及遺產基礎檔案、報表數據等,為實現大運河杭州段的合理保護、有效管理、科學決策服務。杭州在運河申遺工作中,還分別在鳳山水城門旁、塘棲廣濟橋旁、京杭大運河博物館和西興過塘行遺址建立了4處遺產展示館。

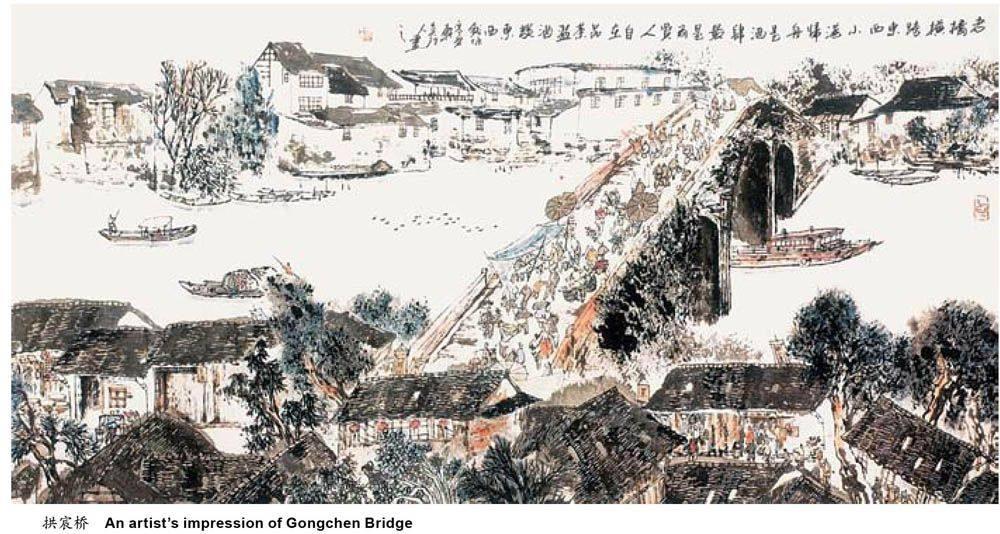

拱宸橋

中國大運河,這條世界上最長、最古老的運河,南端終點在杭州,終點的標志就是這座拱宸橋。

在19世紀末鐵路開通以前,京杭大運河一直是中國南北的交通要道,南歸的游子乘小舟逶迤而下,看到拱宸橋就會興奮起來—啊,故鄉,我回來了!拱宸橋始建于明崇禎四年(1631),后屢毀屢建,清光緒十一年(1885)在丁丙的主持下重修,建成今天的這座拱宸橋。“宸”,是帝王居所,“拱”,拱手。這座巍峨高大的三孔薄墩石拱橋,象征著對帝王的相迎和敬意。幾經興廢的拱宸橋,經受了太平天國時的炮彈攻擊,抵御了日寇的戰火洗劫,今天仍屹立于運河之上。

富義倉

京杭大運河,最重要的功能是漕運,漕運的主要物資是糧食,運河沿線遍布糧倉。

在杭州霞灣巷東南面,大運河與勝利河交匯處,有一青石板鋪就的小碼頭延伸至水中,順著碼頭朝上望去,是一排青瓦木構建筑,那便是晚清著名糧倉—富義倉。清光緒六年(1880),杭城糧食告急,浙江巡撫譚鐘麟令杭城士紳購糧十萬石儲存于糧倉,因原有糧倉儲容有限,便在霞灣巷一帶另建,名取“以仁致富,和則義達”之意,這就是富義倉名稱的由來。

富義倉占地十畝,為四排倉儲式長房,包括倉庫、礱場(即碾坊)、碓房(舂米的作坊)、工作人員的居室等。民國后,富義倉成為浙江省第三積谷倉和軍用倉庫。日軍侵華期間,富義倉又成為日本兵士駐地,存放糧食之所變成彈藥庫。直到新中國成后,才部分恢復為倉庫。富義倉在百余年時光的沉淀中成了京杭大運河的重要遺存,與北京的南新倉并稱為“天下糧倉”。

橋西歷史街區

拱宸橋,一彎石拱連起運河兩岸人家。拱宸橋西直街是清代以來沿運河民居建筑保存最為完整的地帶,它所積淀的民風民俗和建筑遺存,見證著運河曾給杭州帶來的繁榮。

橋西直街,北起拱宸橋橋頭下,與橋弄街成直角。沿河往南皆酒肆、客棧,間雜里弄、倉庫。橋西直街的歷史可追溯到宋朝,現民居以明清及民國建筑為主,極具江南特色。青瓦白墻,獨門獨戶的一樓一底,院里還有天井,是杭州僅存的合院民居群落。舊時,大量的傳統民居和運河沿岸的河埠、碼頭、倉庫、廠房構成了橋西街區的淳樸風韻,橋西街區的商鋪上房下店,以風雨廊棚相接,藥鋪餅店、酒樓茶館,小橋駁岸,遠處三兩貨船橫短豎長地停泊在運河上,儼然一幅傳統中國水墨畫。

在京杭大運河、小河和余杭塘河三河交匯處,有一處沿水而立、白墻黛瓦的民居群,這便是小河直街。小河直街完整地保留了清末民初時期的傳統民居建筑和商鋪建筑,走在這條不足百米的老街上,濃濃的運河市井味撲面而來。兩街夾一河,狹窄小巷穿插直街兩側,兩街的一樓為商鋪,二樓為居所。

橋西人家棲身在小街小巷里,民居雖有高矮之分,卻是一樣的裝扮,木板露著毫無矯飾的本色,幽長的石板鐫刻著歷史的記憶,老人的木屐聲聲,走過歲月眉梢時的典故,里面藏著多少故事和傳說。在橋西人家的老宅庭院里,在小橋流水的動人詩意里,積淀著千年運河的人文歷史,那是運河民居一種遠離喧囂的平和。

廣濟橋

廣濟橋,位于杭州市余杭塘棲鎮西北,南北向橫跨于京杭大運河上,如長虹臥波,是古運河上僅存的一座七孔石拱橋,也是大運河上保存至今規模最大的薄墩聯拱石橋。從橋下拾級而上,感覺像是在爬山。走到橋頂,可以看到古鎮的全貌。

廣濟橋歷經五百多年風雨,屢圮屢葺,現仍基本保持了橋的原貌。如今橋全長78.7米,面寬5.2米。七孔,拱券縱聯并列,分節砌筑,橋兩坡各設石階80級。石欄板素面,欄板兩端為卷云紋抱鼓石,共有望柱64根,四角望柱上刻覆蓮。廣濟橋造型秀麗,橋身古樸,雕飾精美,堪稱浙江境內最為雄偉的古橋。廣濟橋充分體現了我國橋梁設計、施工的高超技術,是中國橋梁建筑史上的杰作,對研究石拱橋建筑藝術有很高的參考價值。廣濟古橋已成為歷史滄桑的真實見證,它和著槳聲、船夫號子聲寫進了京杭大運河的漕運史。

1989年列為浙江省重點文物保護單位。

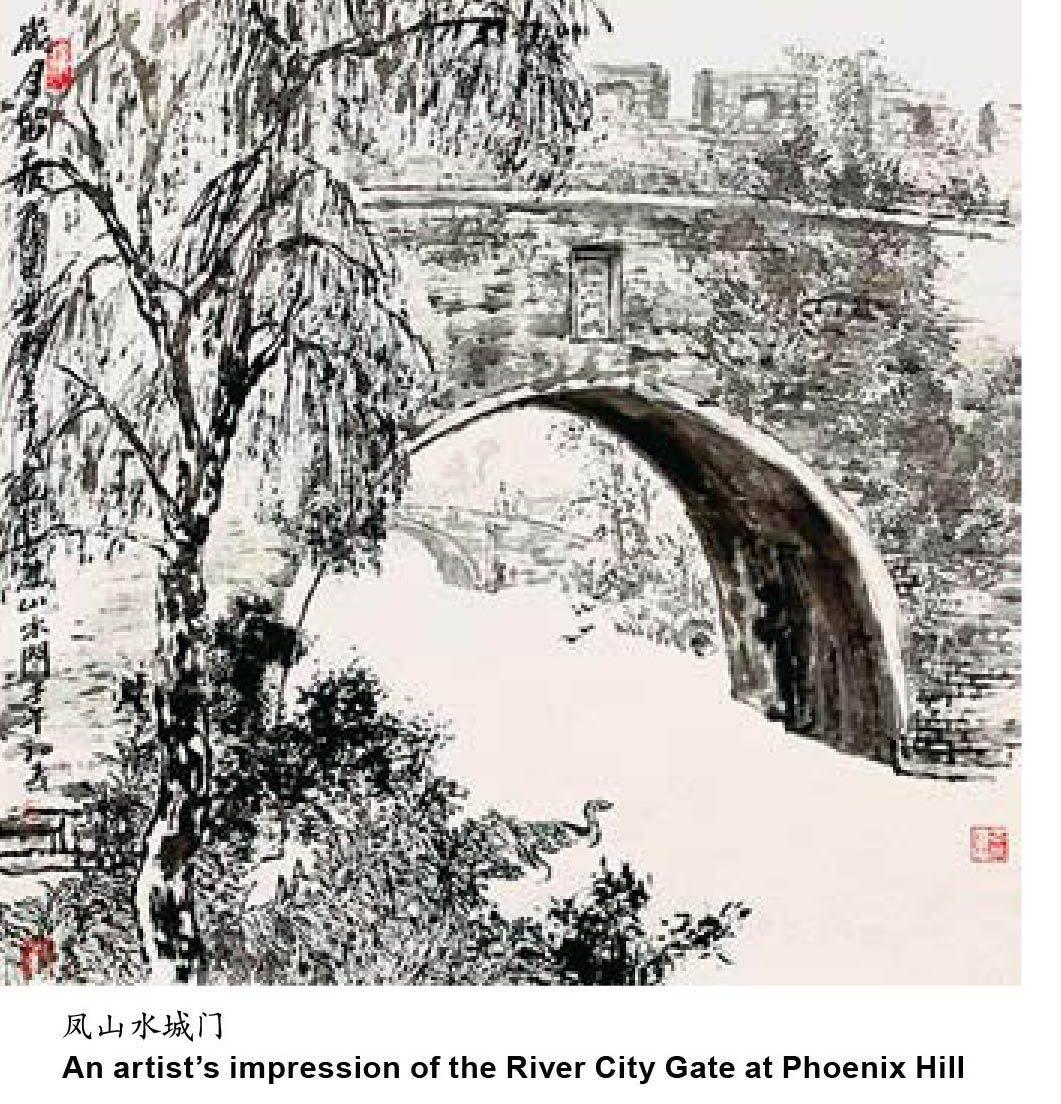

鳳山水城門遺址

來到杭州中山南路與中河路相交處,便能看到鳳山水城門橫跨在中河上。鳳山水城門北面,古樸青色的石磚頗有年代感。城門兩邊都已經斷頭,只剩下了中間拱形的一段,頂部仍是城墻。拱門上方有“鳳山水門”四個字,它是杭城惟一一座保存600多年的古城門,是塵封的歷史中亮出的一扇明窗,保留元明時期原狀,十分可貴。后人因其緊連鳳山門,故稱它為鳳山水城門。

鳳山水城門由兩座不同跨徑的石砌拱券并聯而成,兩者之間為石砌方形閘檔,閘檔后部有石雕門臼,可以啟閉閘門。每座拱券的頂部中央,有一把雕有蟠龍的鎖,用以鎖住閘門。古時城上建有一樓,可屯兵百余,既可防御敵兵偷襲,又可開閉閘門調節河水。20世紀80年代治理中河時,按照原水城修復,并在其旁辟建公園,園內綠意盎然。12.2米高的浮雕圍成一個圈。浮雕分婚嫁、市井、碼頭、筆繪四個部分,展示的都是城門邊的市井生活。

2011年鳳山水城門被列為省級文物保護單位。

西興過塘行碼頭

西興過塘行碼頭位于濱江區西興老街官河沿岸,它是浙東運河與京杭大運河的銜接點。過塘行一般都是交通要道,設置水陸碼頭。西興過塘行碼頭主要起到票據交換、貨物中轉的作用。

數百年來,浙東地區的糧食、棉花、絲綢、鹽酒和山貨在西興過塘,轉運到中原各地。據《西興鎮志》載:自清末至民國時期,西興共有過塘行72爿半,挑夫、船夫、轎夫、牛車夫等從業人員達千人,成為聞名江南的貨物集散中心。過塘行興盛,主要依托的還是旁邊的西興碼頭。當年,富裕的蕭紹平原上的物產,先船運到西興碼頭,卸下后,由挑夫、馬夫等運到錢塘江邊,再裝船走錢塘江,從三堡入京杭大運河,由此北上,供給京城。

西興碼頭、河道、永興閘遺址,這些都是浙東運河入境首個交通樞紐的重要歷史見證。