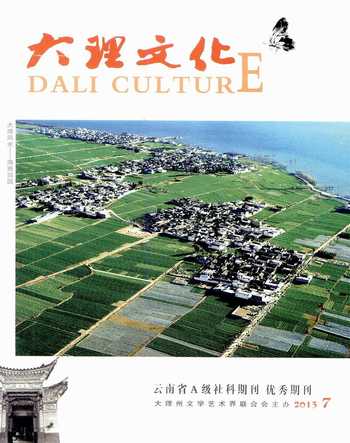

海西田園

2013-04-29 00:44:03張乃光

大理文化 2013年7期

張乃光

逼人之綠,來自田園。

田是開墾了的野,田只長莊稼。在野變成田的漫長過程中,田和野曾經有過和睦相處的黃金時期。田野是一個很好的詞,有田,有野,田長莊稼,野生草木,各得其所。

田與野有同樣的顏色:綠。

因了這綠,蒼山洱海間四季不再單調,春有春的溫馨,夏有夏的喧鬧,秋有秋的絢爛,冬有冬的寧靜。人棲居在綠的田園上,像上帝,安祥而高貴。

田是進化了的野。在保持野的生命的同時,豐富了野的功能:它讓我們呼吸,它給空氣清新,它使溪流不再干涸,它叫白鷺不必遠飛,它讓蒼山洱海不再孤獨,它讓天地之間保留了生機。

雖然少了鹿鳴,人卻自可鼓瑟吹笙。村莊是島,田園是湖,腳就是舟,欸乃一聲,有朋自廊外來,舉杯邀月,杯中晃動的是蒼山的顏色、洱海的聲音。

呆坐蒼山,望著這片人類創造的田園,感動與感慨充盈于心。

洱海有島,田園有村,年年歲歲,島始終是島;歲歲年年,村不復是村。村莊在擴大,田園在縮小。繼野的消失之后,人類必須守住的,是這片賴以棲身的田。

蒼山呆坐,望著這片田園熟悉的景色,慚愧與不安涌動于胸。

想起臺灣作家陳冠學的《田園之秋》。他始終關注的,是門前那片田園,稼禾、飛鳥、蟲子、牲畜,以及各種農事。每天的生活,圍繞田園展開,筆下的記述像田園一樣自然。這種感受的真:切性是無可置疑的,一條路徑,一只飛鳥,一株野花,一只土蜢,一頭牛,一只狗,一堆番薯,這些東西在他筆下都煥發出靈性。

而我們,對自己身邊的這片田園,卻知之甚少。能說出田園間開什么花,飛什么鳥,有什么蟲,長什么樹的人,究競有多少人呢?

面對田園,我重新找回了自己。在這個初夏來臨的下午,逼人的綠讓我的心不再疲憊,蒼山的一條溪水急急忙忙從眼前奔走而過,我知道它將要經