放不下的沙溪

韓永強

沙溪是一個很遙遠的小鎮,遙遠得似乎在天上。但是一次不期然的邂逅,卻讓我從此放不下了。

我的手機內存很小,但是有一條信息卻被我留存著,而且至少讀過幾十遍了。特別是我走到那些繁華喧囂的景區,走進那些媚態十足的“古鎮”,走過那些鮮亮的“古建筑群”,我就會不由自主地打開我的手機,看看我2012年11月19日在沙溪隨手記下的那段文字:“我來到一座真正的古鎮。古鎮的中央是云南常見的四方街,街面不大,也不是規則的四方形。所有的民居都向著四方街聚合著,不知是西邊還是南邊,有一棟民居的墻上掛著一面幌子,在風中卻不晃動。古時候有‘杏簾招客飲,在望有山莊的名句,古代的‘杏簾總是張揚著在風里舞動的,這里偌大的幌子卻靜穆在那里而不動聲色。我好奇地走過去,想看看那‘杏簾上標識著什么玄奧。走到近前,看見上面有兩個篆字,日:放下。從‘放下上收回目光,發現這里的村民們都在認真地實踐著這兩個字。他們在溫暖的陽光下,有的繡花有的納鞋底有的扭著玉米棒子有的擁著粗大的竹煙筒吸著煙,有的干脆什么都不做而只是閉著眼睛享受著陽光的撫摸。就是那些從他們房門前流過的山泉水,也是那樣舒緩有致清亮有韻,給人以從容不迫的風范。”

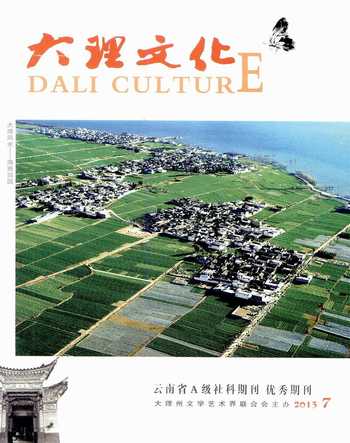

這個小鎮就是沙溪。當地人在介紹沙溪時,用了一個很有意味的詞語“躲”。按理說,位于大理州劍川縣的沙溪在地理位置上是很顯赫的。歷史上的沙溪發生過許多重大的事件,漢藏文化在這里反復碰撞,南詔國無數的戰爭也把這里當作了主戰場。早在青銅器時代,沙溪就創造了古滇青銅文明,更是西南絲綢之路和茶馬古道上重要的驛站。離古鎮很近的石寶山上,被費孝通先生稱道的“北有敦煌石窟,南有劍川石窟”,至今保存完好。沒有繁華和通衢的便利,就不會有沙溪繁雜的往事。在現代交通網絡中,沙溪如一個偉岸的挑夫,一頭挑著大理古城,一頭挑著麗江古城。無論你是從大理到麗江,還是從麗江到大理,“躲”不過去的也應該是沙溪。然而,沙溪卻“躲”了起來。

在“放下”的幌子前,有一座古舊的戲臺。飛檐峭壁和失色的彩繪以及精致的雕刻,無不訴說著歲月滄桑中曾經的華麗。凌空而起的戲臺有兩米高的樣子,戲臺的木板陳舊得接近腐敗,上面積滿了灰塵,顯然已經很久沒有人在臺上展示過身段或者風韻了。突然間就有音樂響了起來,突然間就有數十上百個身著白族服裝的人冒了出來,突然間四方街的安靜就被節奏取代了。這樣的場面肯定是被精心安排的,“表演”性質讓人有點兒不太自在。但是仔細看過去,所有的舞者都是從廚房里、從田野間、從書桌上直接走來的勞動婦女、學生甚至幼童。除了統一的白族服飾之外,幾乎看不到刻意的裝扮。年紀最大的也許有七十多歲,最小的也不過四五歲。無論老少或者俊丑,她們都在音樂和舞蹈中找到了滿足和幸福。這樣的感覺不是被“要求”出來的,她們在這樣一個蒼老的戲臺前,放牧各自的歡愉。她們腳下四方街的石板上,油汪汪地亮著深淺不一的凹槽,記錄著歲月帶給每一塊石板奔放的歡樂和綿遠的往事。這樣的場面給了我們膚淺的結論:沙溪并沒有要“躲”的意思。

在狐疑中,我們沿著繞過四方街的清泉走了下去。小溪兩邊都是門店。門店里的桌椅很本土,但是絕大多數經營者經營的卻是酒吧。一個叫做“葉子的家”的店里,很年輕很漂亮的女老板經營著“瑜伽營養餐”和“英式下午茶”,讓人覺得突然間有了異國他鄉的感覺。小小的四方街上,粗略地數過去起碼有5家“戶外裝備”店子,門口的招貼畫上凈是時尚俊男美女在攀巖驅車。怪異的是無論“瑜伽營養餐”、“英式下午茶”,還是“戶外探險俱樂部”,在四方街古老的白族民居里,居然不生分地融洽著。三角梅不動聲色地怒放著,同異國的咖啡一起醞釀著芳香。泊來的牧羊犬同本土的大黃狗親昵地拉著家常。繡花鞋和高幫鞋并排放在攤子上,沒有要分出高下的意思。街市上人來人往著,卻很少嘈雜;酒吧里有音樂,卻不恣意放縱。走走看看,不覺困惑著,這樣的沙溪究竟是要“躲”還是要“顯”呢?

同一個衣著有異的店主聊了起來,得知他來自北京。他說自己是來“躲”的。“躲”讓人斷弦的快節奏,“躲”那些眩暈的浮華,“躲”那些心口不一的蠅營狗茍。我問他是否真能“躲”呢?他微笑了,淡淡地說,“放下”了,就可以“躲”得很好。沙溪自古就能養人。來到沙溪可以按自己的心意安排自己,不必每天起來就焦慮。而“葉子”卻說,作為一個地道的沙溪人,只要心不累,該來的就讓它來,有些好東西不但不要躲,還要請過來。所以我這里就有“英式下午茶”。他們兩個人,說法似乎不一樣,其實實質是一樣的,那就是自己的內心是否可以“放下”。

遙遠得似乎在天上的沙溪,那里的人在努力實踐著“放下”,我卻不能把沙溪放下了。