阿建,阿建叫個不停

穗宣?懷之

從一個新聞記者到一個干部,這不僅僅是工作地點的變化和角色身份的轉變那么簡單。用李直建自己的話說,“2011年3月8日之前,怎么也想象不到這種變化。”正是從那一天開始,工作、生活全都一百八十度大轉彎,發生了巨大變化。

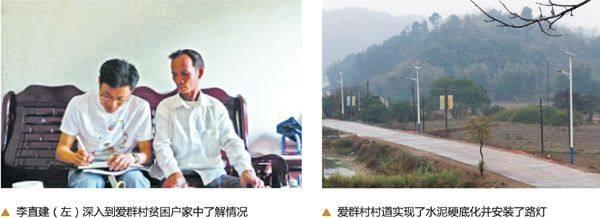

兩年來,每天不再采訪寫稿,取而代之的是圍繞“雙到”扶貧展開的農村建設、貧困戶幫扶工作。雖然所面對的一切都變得陌生,但李直建卻對這個新的工作有一份額外的自信。“在農村出生長大的我,更能理解農民們生活狀況和需求。”

生活條件差無半點怨言

愛群村究竟是一個怎樣的地方?在2011年3月8日之前,李直建找不到這個問題的確切答案。網上關于這個村的信息少得可憐。

愛群村偏僻的地理位置和不便的交通條件,并沒有讓李直建沮喪。相反,他覺得更加應該努力為這里和這里的村民做些什么。初到愛群村,住在村委樓的一間小房子里。兩根板凳,放幾塊木板,就是床。再鋪上棉被,掛上蚊帳,睡覺的問題就解決了。回憶起當時的情景,李直建說自己都搞不明白為何沒有一點抱怨,“村委為我買了新棉被、蚊帳什么的,連洗發水和淋浴露都給我準備好了。其實我反而感到很不好意思。”

兩年了,兩個夏天都是一個小風扇陪他度過。“有駐村干部也曾勸我向單位申請一部空調,但我認為有點奢侈。”對于這些好意,他一直都是那句話——“愛群村的夏天還好,不算熱。”至于洗衣機等生活用品,更是覺得“奢侈”。“我從小就是生長在貧困農村,不需要講究那么多。”這一切,愛群村計生專干李金和全都看在眼里,他對這個小伙子感到很欽佩。

“新聞扶貧”提高窮山村知名度

新聞人出身,獨特的視角和敏銳的嗅覺,讓李直建的駐村脫貧之路充滿特色。在鰲頭鎮,愛群村的地理位置決定了這個村的相對落后和封閉。李直建認為,如果提高了這個村的知名度,加強了村與外界的聯系,那么愛群村的發展潛能就會多一份被發掘的可能。而這個橋梁,當然是新聞媒體。

2011年9月13日,廣州日報刊登《月光光照地堂小山村拜月亮》,報道了愛群村民過中秋節的風土人情;9月28日《“入股分紅”壯大村集體收入》報道了愛群村脫貧之路;11月28日《祖父雙親相繼去世奶奶難養三個孫兒》新聞一出,更是轟動全城;2012年1月22日,廣州日報還報道了愛群村貧困戶的農家雞銷售到廣州酒樓;6月1日,《醫藥下鄉義診扶貧愛群村》再一次讓愛群村上了頭條新聞。

李直建用“新聞扶貧”這一獨特方式,讓愛群村的知名度大大提高。目前已有不少廣州的家庭和學校慕名自發組織來到愛群村過周末。用愛群村婦女主任麥細霞的話說,“雖然我們村偏了一點,窮了一點,但現在外面越來越多的人知道了這個山清水秀的地方。”

孤兒三姐弟眼中的好哥哥

扶貧兩年,李直建幫助了村里許多貧困戶解決生活上的困難。得知村里80歲老人喝水用水困難,他馬上申請資金為老人家安裝自來水管;貧困學生考上大學,他通過個人關系為他們籌集學費生活費捐款;村里一些單親家庭生活困難,他馬上展開了特別慰問活動,為特困母親籌集捐款……所有這些,讓他與村里的村民建立起了深厚的感情。

最讓李直建感慨的是他與村里一戶孤兒家庭的深厚感情。“在三個孩子還沒有成為孤兒的時候,我就跟他們接觸過很多次了。由于是貧困戶,三個孩子都在上小學,只有一個患有癌癥的母親在照顧他們。所以對這個家庭也有一些額外的幫扶。”三個孩子的母親病逝后,三姐弟就成了孤兒,遠在外地的老奶奶只好回來擔負起照顧孫子女的重任。

“實在太可憐了,這么小就成為孤兒,生活學習都面臨很大的困難。”李直建說,為了幫助這家人渡過難關,他聯系同事將三個孩子的凄慘處境進行了報道,新聞一出,引起了巨大的反響。

李直建的努力沒有白費,接下來的幾天,陸續有熱心人士來到村里對這個孤兒家庭進行資助,基本上徹底解決了他們經濟上的困難。“那兩個星期基本上沒做其他事情,要么在村委,要么就是在三孤兒的家里,要么就是在往返于兩者的途中。”也正是在那段日子里,李直建與這個孤兒家庭產生了一份難以割舍的情感,他是三姐弟眼中的好哥哥,也是奶奶口中的恩人。每次見到他,總會“阿建,阿建”叫個不停。

“其實在溝通交流方面,我與村里的人有很大的語言障礙。”李直建是外省人,村民的普通話又不是那么靈光,唯有入鄉隨俗用蹩腳的廣東話跟他們交流。有的叫他“阿建”,還有的叫他“建仔”。這樣的稱呼,在李直建看來,其中飽含著非常親近的情誼。

“如果下一階段扶貧還駐村的話,我希望你們單位還是派你來。”在“雙到”扶貧工作即將結束的這段日子,越來越多人向李直建說出這樣的話。的確,在李直建的心底里,愛群村,這個偏遠落后的山村,愛群村民,這些淳樸可愛的人兒,已經深深地烙下了難以磨滅的印記。