“技術派”娃哈哈

謝海峰

2013年,娃哈哈創始人兼董事長、總經理——68歲的宗慶后,以財富820億人民幣再一次居胡潤百富榜中國大陸富豪首位,而且是來自非上市公司。與許多從地產行業以及上市公司里誕生富豪相比,在充分競爭的飲料行業,在價格戰、廣告戰、進店費以及物流、原料、人力等諸多環節的成本上升的情況下,原本較低的利潤水平愈見稀薄,能誕生大陸首富,可稱得上是奇跡。

娃哈哈確實算得上是本土飲料行業的“奇芭”,從1999年至今它一直穩居行業龍頭的寶座,而且動力澎湃——2012年實現營收636.31億元,實現利稅139.34億。要知道,既做方便面也做飲料的統一,去年營收214億,凈利潤是8.56億。

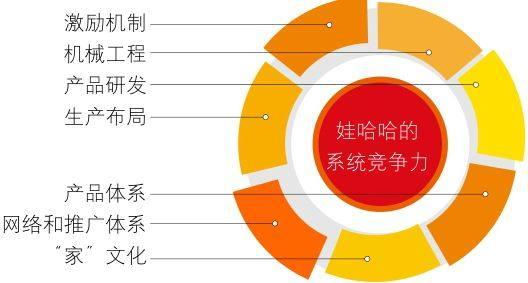

企業的成功總是會受到更多關注。在國際品牌與本土品牌混戰的飲料行業,為什么娃哈哈能越戰越強?有人認為是基于總成本領先戰略,但這不足以概括娃哈哈的全部;有人追尋娃哈哈的核心競爭力,但娃哈哈并不迷信“核心競爭力”這個“泊來品”。在接受采訪時,娃哈哈集團有限公司市場部部長楊秀玲說過:“我們的核心競爭力是一個系統整合的過程。”即娃哈哈的競爭力來自于系統——在企業價值鏈上的多個環節具備競爭優勢,這些競爭優勢整合起來,就形成了娃哈哈的系統競爭力。

土生土長的宗慶后,對國外的營銷和管理理念的不迷信由來已久,他甚至不屑“藍海戰略”。雖然國外的營銷和管理理念看起來更科學、更有技術含量,但在宗氏理念治理下的娃哈哈,看起來更像是態度科學嚴謹、工作細致務實的“技術派”。

因為,透過品牌傳播的喧鬧與營銷的烽火,回歸企業的內部運營,能見真功的,是娃哈哈對競爭系統里各個環節的精細管控,包括營銷這一重頭戲。

(一)產品開發:領先半步

在產品開發上,宗慶后對娃哈哈的要求是“領先半步”,而不是要求產品具有革命性,只要新產品上市快一些,或者產品比競爭對手多兩個實質的賣點,就能給娃哈哈帶來競爭優勢。

1)直擊一線

宗慶后長年跑在市場一線,他的眼見耳聞以及市場感覺,給娃哈哈的產品開發帶來了許多創意來源。有時討論一些新產品、新想法,他會直接與技術人員進行溝通。

除了跑國內市場,每年宗慶后還會帶產品開發人員出國考察,每次都帶幾大箱樣品回來。有一次,他看到一個老外喝飲料,飲料瓶子很好看,老外喝完把瓶子扔垃圾桶里,他馬上從垃圾桶里把瓶子撿出來。旁邊隨行的歐凱——娃哈哈食品飲料研究所副所長,既驚訝又不好意思:“宗總,這種事情讓我們來干就可以了嘛!”作為一個企業老板、億萬富豪,宗慶后對產品開發的親力親為,亦讓聞者贊嘆。

但娃哈哈的產品開發并非依賴老板的親力親為,就信息渠道來源而言,還有多種:企業內部定期做消費者趨勢調查;國內頂尖供應商傳遞最新的信息;國內外的新聞報刊;消費者給娃哈哈給宗老板的信;還有一個可靠的渠道,就是娃哈哈每個省都有市場拓展隊員,他們會定期或隨時隨地給產品開發部門提供信息,甚至是推出一個適合當地的產品這種想法。

娃哈哈內部也有健全的產品信息溝通機制與渠道。就溝通機制而言,娃哈哈的產品研發、廣告、品牌推廣三個部門每個月會坐到一起開會,討論今后發展的方向,以及推出的產品有什么問題。“前幾年開始,銷售那邊給我們提意見,產品必須讓消費者實實在在感覺到它的功效。我們老板特別嚴謹,他開會時給我傳達的理念就是一定不能欺騙消費者,一定要有功效,在產品報批之前一定要通過人體或動物實驗他才放心。”歐凱說。

2)從模仿跟進到自主創新

在豐富的產品信息來源的支撐下,娃哈哈的產品研發混用模仿跟進創新、引進創新、自主創新三種方法。

在快消品行業,新概念被提出后,很快就有人跟進,這是很平常的事。模仿跟進創新能讓娃哈哈靈活快速地對市場熱點做出反應。“大企業開發產品有很嚴謹的流程,產品開發周期相對較長。我們發現現在有些中小型企業創新反而膽子更大更快,甚至做的一些東西走在市場潮流前面。當我們發現這個趨勢的時候,當然可以去做。”歐凱說。

宗慶后從不相信“藍海”這個概念,他認為飲料市場并不存在真正的“藍海”,只有差異化。而應對飲料行業的價格戰,差異化無疑是最好的武器。即使是去年上市的啟力,娃哈哈也是在跟進中加入了創新的東西——不僅涵蓋競爭產品提神、緩解體力疲勞這一賣點,啟力還加入了提升免疫力這一功能。

而格瓦斯是從俄羅斯引進的面包發酵飲料,娃哈哈改善了其生產工藝。更重要的是,格瓦斯是健康、時尚、異域風情結合的產物,也是娃哈哈在產品開發中引領消費潮流的又一次探索。

3)加快創新

加快創新的方式,一個途徑是保持開放,把握飲料消費潮流。如論及格瓦斯,楊秀玲也說:“現在更多的是我們國際上的很多合作伙伴定期提供信息資料,包括新型飲品發展的方向,以及保健品的研發方向,在歐美日本等已經上市的新品類。我們現在不再需要靠腳去走,人家會主動上門合作。”

另一個途徑是企業內部的技術提升。如功能性產品在開發時必須先做配方配伍,光做動物或人體實驗可能要兩三年。雖然公司的產品開發可以“生產一代、研發一代、儲備一代”,但是創新如能加快,企業的市場機會會更多。所以娃哈哈引進了醫學用的流式細胞儀等先進儀器,通過細胞實驗來縮短功能性產品配方設計時間,這樣大大加快了功能性產品的開發周期。而在產品保質期的驗證上,娃哈哈也引進先進設備,這種設備可以模擬日光、雨天等不同自然條件,如此可以在幾周甚至幾天內完成幾個月的產品保質期驗證。

4)從產品定位來控制成本

產品研發時需要注意的一個重要問題是成本。根據產品定位,從研發開始,就要從每個環節來控制成本,以塑造產品上市后的競爭力。在這方面,娃哈哈主張既要體現產品價值,又要控制成本,兩者間達到一個平衡。

楊秀玲說,“我們的產品不是‘唯成本論。我們的營養快線等好多產品奶源都是進口的,用奶量遠大于當時的乳品企業,所以三聚氰胺上我們一點問題都沒有。我們的產品還是以價值來導向的,賣4塊錢的飲品對消費者要有承諾和保障,要對得起這個價格。有些方面就不會追求奢侈,比如外包裝過度包裝等,這會增加成本,但是不影響品質。”

(二)市場操作:精細化

對于娃哈哈的營銷,楊秀玲如是說:“就我20年的經驗告訴我,廣告所起的作用基本占了30%的權重,就是說一個廣告做得好,對產品的推動作用也不會是百分百,還有很多方面,比如價格價差、通路的設置、終端的建設等很多的因素,要整合起來才可以把產品真正打開市場。有些產品廣告沒有做,靠地面的推進和終端的維護,也能夠打開市場的。”

娃哈哈成名已久的“聯銷體”經營模式,其實也是廠商之間的一個利益分配體系。楊秀玲認為,娃哈哈的建網成本是飲料行業里投入相對比較大的,因為,“給經銷商、分銷商的利益最多,除了價差保證還有返利。”她說,“你賺了1塊錢至少要分出去4毛錢,但這4毛錢怎么分配合理有效,是個技術活。”

那么,拋開“聯銷體”不說,在市場操作上,娃哈哈還有哪些精細的方法呢?

1)培育式銷售

宗慶后不相信市場調研公司的數據,他本人就長年泡在市場一線,一說市場終端,他比調查公司了解更多、更深刻。而且娃哈哈自身也有市場調研,更有一種最客觀的市場調研方式——培育式銷售,即將新產品放在局部市場試銷,市場反應的好壞都能在終端反映出來。根據市場的這些反饋,產品很可能會回爐重新研發,進一步完善優化后再全面推向全國市場。

“舉個例子,我們有花生牛奶,有幾個地方就在銷,未來正式推廣時一定不會叫花生牛奶。這個產品現在更多是處在培育和摸索市場的過程,客觀反映出一些問題后我們才能進一步完善產品。娃哈哈的產品都會在普通產品的基礎上進一步提高,讓消費者感受到更多的價值。”楊秀玲說。

2)上市的節奏

娃哈哈開發過許多產品,也并不是每個產品都會成功,就是廣告好、通路也好、價格差也好,如果上市的節奏沒控制好,也會失敗。

比如“Hello-C”系列,為了成功推廣該產品,娃哈哈在央視以及一些地方媒體做了宣傳,其通路、價差也都“完美”,上市三個月,月銷量就達到了2000萬箱,一箱大概40元,月銷量就相當于8億。作為一個新產品,有如此的銷售業績,讓娃哈哈這邊有點“昏頭了”,下面的通路在搶貨,娃哈哈這邊也開始非理性的擴張,最后“Hello-C”由于沒控制好銷量而夭折了。

這讓楊秀玲今天回想起來,仍感遺憾。現在做格瓦斯,其節奏控制就讓人感覺是在做“饑渴營銷”。但楊秀玲認為,可能經銷商要求發貨一發就上萬箱,但這未必是消費者真正的需求。“消費者需求培育是要時間的,我們希望消費者需求與渠道需求逐步達到一定合理比例以后再全面放開,這是一個過程,也是吸取先前經驗教訓以后做出的決策。”

3)通路深耕

有龐大的經銷體系——聯銷體的娃哈哈,也在深耕網絡,最終是要讓網絡立體化,讓娃哈哈的產品“無所不在,無所不有”。

網絡細分的一個途徑是從網絡自身來細分。如把商超從傳統的渠道中剝離出來,成立現代通路,由經銷商做,也有一部分由娃哈哈自己做;另外就是建立特殊渠道,如餐飲、網吧、KTV、旅游點等等特殊消費場所。

但無論是商超還是特殊渠道,都存在一個競爭門檻,那就是終端競爭,有的地方甚至發展到了進店費、終端買斷費。由于宗慶后很反感“戰略性虧損”,所以娃哈哈的終端費用是必須效益最大化的。娃哈哈銷售公司總經理劉智民介紹,娃哈哈的終端費用,會選擇最好的點投,可能是“二八定律”——10個點里選2個最好的最有效的點;還會選擇飲料的旺季來做,以及中秋節或春節這樣的節日高峰來投。由于終端管理容易亂,娃哈哈現在上了手機終端管理系統,要求終端業務員定期上傳終端照片到系統里,由此實現終端費用的切實落地。

網絡細分的另一個途徑就是產品。娃哈哈有龐大的產品群,由此可以在同一個區域里多找幾家經銷商來做不同的娃哈哈產品。之前一個區域經銷商可以做娃哈哈的全部產品,但現在會根據經銷商的能力和特點,把適合他做的一部分產品交給他,另一些他沒精力與能力也不愿做的產品則由娃哈哈在區域內另找經銷商來做。

這樣的調整可能會引起老客戶的不滿,但娃哈哈會拿高利差的新產品給這些老客戶去做,以保證他的利潤和銷量的增長。對于那些新開發的二套客戶,娃哈哈會安排人員努力去扶持其做大做強。同時,娃哈哈直控二套客戶,減少了渠道層級,這樣娃哈哈還可以增加渠道利差,以激勵二套客戶。

娃哈哈原來有3萬多家核心批發商,到去年年底有16萬家批發商。“批發商原來是區域掌控一個二批,現在我們把這個區域的所有批發商都控起來,縮減為三級通路,并通過例會制度、考核、返利等各種有效制度把價差利潤保證了。”劉智民說,“去年新品起來以后,我們還希望再打一兩個產品,最起碼三個產品齊量,我相信去年建立起來的網絡包括特通等到明年會爆發的。”

4)用價差解決賣的問題

宗慶后對營銷的看法就是:營銷就是解決買和賣的問題。誰來買這要靠市場推廣,誰來賣就要靠銷售網絡和價差了。

“賣的問題首先解決價差,要有推力。”劉智民如是說,“推力就是老品價差穩定,老品或是新品提高價差,我們認為這也是娃哈哈一直以來走得比較穩健的,網絡強大的核心問題。”

近年來產品成本上升,油價漲,人工也漲,如果一個產品還在維持之前的價差甚至降低價差,那對娃哈哈的整個網絡和銷售模式將是致命的。“近兩三年,我們的增長幅度比較放緩了,原因我認為就是產品的更新換代不是很到位、及時。今年完全改變了策略,走差異化,包括新品的拓展、老品的更新換代。”劉智民說。這也是娃哈哈的解決之道。

娃哈哈也用價差來推滲透型產品,即公司目前沒有精力和資源來推廣但又感覺有市場潛力的產品。這類產品會選擇區域經銷商來做,讓他享受高價差。這個過程同樣也是培育式銷售過程。

為了保證銷售網絡的穩定,在庫存積壓問題上,娃哈哈也嚴格控制:對于好銷的新品,即使經銷商拼命要貨,娃哈哈也會保持適度的饑餓政策;對于老產品,超過三周的庫存娃哈哈就不給發貨,如果經銷商違規操作要多了貨,出了問題自擔責任,娃哈哈不僅不補償損失甚至還會處罰。娃哈哈還成立督查部門,核查經銷大戶的庫存。

(三)廣告配合:理性主導

宗慶后采訪時說,娃哈哈現在廣告費只占到百分之三點幾,而同類企業的廣告費用要超過10%以上。而娃哈哈有許多產品,怎么去分配有限的傳播資源?解決之道:一是有選擇、有側重地進行產品傳播;二是選擇高性價比的媒體,進行組合傳播。

1)投入分配

“品牌類的產品我們會投入很多傳播,像格瓦斯、啟力是要重點投入的。有些產品比如像營養快線我們就會季節性地投放,所以重點還是扶持新的品牌。”楊秀玲介紹。娃哈哈的“冰糖雪梨”作為娃哈哈的一個滲透型產品,其推廣主要靠通路,結合少量廣告、試飲啟動市場。但像“啟力”這種品牌產品,是要做立體的組合傳播的,如贊助“中國好聲音”、跟“曼聯”合作推廣。

2)媒體選擇

娃哈哈對廣告的功效有自己的判斷。娃哈哈的市場部會搜集各種廣告,然后會從廣告的制作水平、理念訴求等方面去判斷廣告的效果,還會跟蹤產品的銷量,看廣告做后產品的進貨量有沒有提高,以此來評估這個廣告的有效性。

這兩年娃哈哈使用媒體變化很大,除了傳統的電視、紙媒外,還會投網絡。“這和產品本身訴求對象的差異也有關系。”劉智民解釋,“比如網絡畢竟是城市市場,格瓦斯和啟力更適合城市年輕人消費,我們用網絡宣傳會更多一點,但大的方向還是電視媒體。”終端是娃哈哈的另一個投放選擇,因為終端是強迫性觀看的;在電臺上投的也比較大,因為電臺的聽眾“主要是年輕人,開車一族”。但總的來說,娃哈哈的媒體選擇,還是電視為主。

廣告就是要拉動消費。“目前來看我覺得最佳的組合媒體應該是網絡加電視,其他媒體只能做補充而已。”劉智民說,“線上要能夠提綱挈領,線下配合線上賣點、活動的一些宣傳,這樣才能有效,形成一個整體的氛圍。”

3)看重性價比

娃哈哈已經連續19年參與了央視廣告招標,對于央視,劉智民認為:“央視畢竟還是覆蓋全國的,對于我們全國性產品來講,性價比還是比較高的。”因為娃哈哈的更多產品還是在二三四線城市消費者中的品牌忠誠度更強一些,而央視在這些城市的受眾率相對一線城市要高,所以娃哈哈每次推新品時,在廣告投放上,“央視基本占大比例”。“雖然央視價格比較高,但是相比地方電視還是性價比比較高的,所以有所側重。”

娃哈哈也會選擇報紙廣告,因為“它越不景氣的時候性價比越高”。而且報紙可以用故事、用更多的文字去充分講清楚產品的優點。

(四)后臺競爭力:系統整合

無論是產品開發、試銷,還是渠道管控、廣告傳播,這些環節整合在一直就形成了一個企業的營銷力,即宗慶后所言的“解決(產品)買和賣的問題”。但營銷力再好,也只能讓企業紅極一時(如當年的三株口服液),有好的后臺系統扶持,企業才能在基業長青的路上走得更遠。

1)激勵全員、全方位創新

娃哈哈發展至今經歷了四次創業,每次都是革新求變,最近的這次是做歐娃商城——是宗慶后自己主張要進入零售領域,這一年,他已經68歲了。他把這種創業與創新的精神傳給了娃哈哈。

為激發技術人員技術創新的潛能,宗慶后在企業內部推行技術人員收入與其研究成果(技術創新成果)所創效益掛鉤的激勵機制。同時,還通過實行資質認證、競爭上崗等考核工作,實行“能者上、平者讓、庸者下”的競爭機制,激勵技術人員保持高昂的創新激情。

歐凱說,“我們現在落實的是全員創新,公司每年都會評‘創新成果獎,你的創新成果被公司采納,公司會給獎勵,包括職位的升遷。全員創新帶來的是全方位的創新,生產、銷售等等環節無時無刻不在考慮創新,公司整個創新氛圍很好。”

不要小看設備、技術的改進。如獲得創新成果獎的“果奶瓶內壁加強筋應用技術”,可在不降低瓶子質量的前提下減輕瓶重,一年可為娃哈哈節約成本數千萬元。又如食品公司員工通過對罐頭馬口鐵底蓋排版工藝進行重新設計,提高了3%利用率,一年可節約馬口鐵100多噸,降低生產成本100多萬元。

銷售方面的創新如“聯銷體”,在“得渠道者得天下”的市場競爭階段,聯銷體可以說是娃哈哈成功的基石。

2)老員工為什么執行力更強

與一些企業在市場推廣上的大量投入不同,講究“家文化”的娃哈哈,對員工的投入是很高的。娃哈哈創辦二十多年來不斷給員工加工資,1999年還通過轉制讓全體員工成為公司股東。隨著企業的發展,員工從分紅中獲利不少,有些員工甚至達到年收入的50%。2013年初,宗慶后還提出“10年內讓員工工資翻一番”的目標。

此外,娃哈哈還為員工解決住房問題,創立以來一共分配住房近2000套,面積超過10萬平方米,并率先實行住房貨幣補貼,在杭州整個房價居高不下的情況下,讓員工實現了居者有其屋,解決了后顧之憂。娃哈哈還特意建造了廉租房租給外來青工,讓他們在城里安居樂業。

這樣的付出是值得的,26年來娃哈哈沒有開除過一個員工,熟練的工人、優秀的員工在企業里被培養出來又能留在企業里敬業愛崗,保障娃哈哈的生產與執行力。

而在用人方面,宗慶后是不拘一格的,“他不管你的學歷,就看你有沒有潛質和能力。”學分析化學專業的楊秀玲,進入娃哈哈時先做質檢,做到質檢部部長,后來被宗老板“趕鴨子上架”,指定她做廣告部部長、市場部部長,雖然開始有想打退堂鼓,但最終還是勝任了。由此楊秀玲覺得“老板看人的眼光很獨特”。學化學工程專業的劉智民在娃哈哈也經歷了多個崗位,做過質檢、基層工人、統計、管理生產工廠,最后做銷售。

楊、劉二人都是娃哈哈的老員工,后來升任企業高管,他們除了覺得老板看人的眼光準,另一個共同的感受是:跨專業、多崗位的鍛煉,讓他們“覺得任何問題都會有辦法解決的”。這是老員工為什么執行力強的一個詮釋,也是為什么空降兵在娃哈哈難生存的一個基因。

“現在的新人,哪怕是海歸是博士畢業,最大的問題就是害怕問題,一遇到問題就馬上暈掉,可能一個問題還好,兩個三個問題的話,就覺得做不下去了,”楊秀玲說,“而老將實戰上相對魄力大些,不會輕易被困難嚇暈。”

3)從多個環節控制成本

宗慶后推動旗下工廠研發設備、技術,自主生產包括標簽、香精在內的多種“輔料”。“為什么我們效益會比較高?因為各個方面都成本低,很多事情我們都自己做了。”他說。

娃哈哈最早的時候,貨都從杭州發,那時成為鐵路的最大貨主;火車運送后,還要經銷商卸貨、運輸,經銷商的成本比較高。現在,娃哈哈在全國建有70多個基地,廠布局多了,每個廠的輻射距離不會超過500公里,貨物可以通過汽車直接運到批發商處。運輸距離近了,成本就降低了。“而且我們是回頭車,運輸成本比較低。”宗慶后說。

1999年娃哈哈還投資8000多萬資金建立了精機公司,對引進的國外先進設備、技術加以消化、吸收再創新。經過幾年的努力,精機公司實現了模具、備件的基本國產化。目前娃哈哈已具備批量制造灌裝機、貼標機、巴氏滅菌船等成套設備能力,走出了一條獨特的創新之路。設備模具自制,費用只需進口的四分之一,同時供貨周期大大縮短,保證了正常生產時間。依托國家級企業技術中心和強大的工程技術力量,娃哈哈還自行設計、安裝了國際領先的超凈灌裝線,技術裝備水平實現了新跨越。

娃哈哈還有自己的廣告部,專門負責娃哈哈的廣告宣傳。從廣告創意設計到發布等一系統工作,主要由廣告部自己來完成,因為自己“最懂老板的意思、娃哈哈的品牌理念、產品特點、渠道情況和市場分布”等等外界難以明白的內容,執行力最強。

結語

在飲料行業這種大眾性的需求市場中,很難說像IT行業里手機、電腦剛出現時以產品的稀缺性去賣高價一樣,來獲取高利潤。

在創辦娃哈哈前,宗慶后推銷過8年的文具、棒冰。那時學生用品很廉價,2分錢一塊的橡皮,6分錢一本的作業簿,每件只幾厘錢的獲利,但宗慶后不在乎這些,只要學校需要,隨時都給送。或許這種一分一厘的利潤積累過程,練出了宗慶后從細節上去把控企業運營的“根深蒂固”。

宗慶后很看重企業盈利,不片面追求銷量,對此他常說一句話:“賺錢就是硬道理,企業不賺錢,你怎么發展?”劉智民也談到,“宗總很要求利潤,比如我們告訴老板這個產品競爭太激烈了,公司虧損一點沒關系,把競爭打下去,號稱是‘戰略性虧損,宗總對這個概念是很反感的,量再大,如果沒利潤做,他是寧愿不做的。”

這樣的思路主導著娃哈哈的市場競爭策略。雖然娃哈哈有千億銷售規模這一發展目標,但宗慶后本人并不急于實現這一目標,在他看來,娃哈哈的銷量一年要增長200億以上,飲料行業的市場容量增長沒那么快,而且他也不想跟同行硬拼。“你要跟人家搞惡性競爭,有可能我把人家競爭下去,殺敵一千,自傷八百,整個行業都搞亂了。”

在發展過程中,娃哈哈也非常重視產品質量,宗慶后甚至把它上升到企業的社會責任層面,他說:“大企業應該履行社會責任,生產的產品必須是安全可靠的。像我這種大企業是夾著尾巴做人的了,越是大企業越是找你麻煩。”現在工業污染多了,為了防止產品出問題,娃哈哈設立了國家級的質量檢測分析中心,全方位的檢測產品。

宗慶后是樸實的,生活極樸素,但在給員工、經銷商的利益分配上以及對企業社會責任的承擔上,顯示了一個偉大企業家的胸懷。