轉變之年的光華

翰廬

“在中國,篆刻是作為一門藝術定位的。明朝中期以來的四百年時間,清朝的丁敬開創了以西泠八家為中心的浙派;以鄧石如為鼻祖,吳讓之、趙之謙為代表的鄧派也非常活躍。應該說,這段時期的中國篆刻充滿了生氣。我曾直率地批評說:

‘中國篆刻到吳昌碩為止斷層了。吳昌碩以后可以凌駕于上述歷史名家的作者,一個也沒有。”

這是已經仙逝的日本當代書法篆刻界泰斗、前西泠印社名譽副社長小林斗盒先生在那封引起中國篆刻界震蕩的《告西泠印社社員諸賢書》中所說的一段狠話。語極辛辣,顯然對吳昌碩以后的中國篆刻家傷害不小;然而從另一角度理解,倒也可看成是對吳昌碩極大的褒揚。小林先生在信中接著說:“作為率意型的作者,特點是既有非常優秀的作品,也有很多粗劣的作品。(篆刻)率意型的代表人物就是吳讓之、吳昌碩,他們以長年積累而成的造詣,形成了獨到的風格,作品如(大樹)枝葉排列而錯落有致,氣概獨特,昂然有生意,還是應該得到高度評價的。”

關于這點,吳昌碩個人應該會很愉快的表示認同,因為早在一九一四年他七十一歲時為西泠印社所撰寫的《西泠印社記》中就說了這么一句話:“予少好篆刻,自少至老,與印不一日離,稍知其源流正變。”

日本印人對吳昌碩的推崇原不始于也并不終于小林斗盒先生,此隔代二人淵源之深,也正有其來歷:小林斗盒先生的師父河井荃廬先生是吳昌碩的日本學生,因此也可以說小林斗盒是吳昌碩的徒孫了;而這日本師徒二人在收藏中國篆刻作品方面,“搜集之富”簡直可以說“冠于天下”

(見小林斗盒《斗盒藏印》自序)了。這其中,他們對吳昌碩作品的崇敬,可以說是近現代日本藝壇尊崇吳昌碩的濫觴了。一九一四一時無兩

一九一四,民國三年,歲序甲寅。在吳昌碩的人生履歷中這是平凡的年頭,年輕的國家依然動蕩,而他自己在上海的生活卻基本安定下來,書畫吟詠之余寄情京劇,還和當時正紅的梅蘭芳成為忘年至交:七十一歲的年齡偶爾也會讓他感嘆年紀見長腕弱力澀(見該年三月為葛氏兄弟刻印跋語),可實際上他的藝術生命卻正在邁入最光華的階段:此前一年,西泠印社竣工成立,他被公推為首任社長,他在上海重要的朋友及推廣者、日本人所設洋行之買辦、商人兼畫家王一亭也正式投入門下,門人朋友往來無間,海派的氣候已然勢盛(“人民國后,以王一亭努力向日人介紹作書、作畫、刻印,聲名之盛,一時無兩”,見陳巨來《安持人物瑣憶》)。他的印集、書畫集、詩集大量刊行,影響力遍及東亞,欲購藏其作品者紛至沓來,使得他不得不重新修訂潤格。雖然這年二月在上海爆發的抵制日貨風潮對他的筆潤頗有影響,五月間與他相交三十多年的朝鮮貴族閔泳翊又在上海去世,但這并沒有放緩或者改變吳昌碩從一個來自田間的耕夫到近代藝壇執牛耳者蛻變的進程——他那蒼茫秀雅的藝術風格不僅給后海派注入了雄強的氣質,也直接影響了日本近現代書畫藝術審美的轉向。近代中國藝術家揚名海外者,推吳昌碩為第一人(見沙孟海《印學史》)。

師法傳承淵源有自

吳昌碩的作品何時開始流入日本已不可考,但他與日本學人同道的交往無疑成了近現代中日藝術界交流的典范。光緒十七年,日本書家日下部鳴鶴來訪,由此開吳昌碩與日本藝術界交往之先聲。光緒二十三年,河井荃廬自日本寄來作品向吳昌碩請教,吳復以長信,從此鴻雁不絕;三年后河井經羅振玉引薦,正式列為門人,此后二十年問每隔年即從日本前來求教,執弟子禮甚恭。還有長尾甲、朝倉文夫等人,也在此際紛紛與吳昌碩訂交來往。這些人對吳昌碩藝術的推崇、學習和推廣,顯然擴大了吳昌碩及海派藝術在日本的知名度,以吳昌碩為代表的海派藝術作品開始大量流入日本,日本收藏家甚至以收藏吳氏作品之多寡而相互競賽。作為吳昌碩的門人和朋友,河井荃廬收藏豐富,在世時就藏有不少吳氏作品,吳昌碩甚至還將自己刻印用刀相贈,可見交情匪淺。

關于此刀,此后還有一段悲愴的故事將吳昌碩、河井荃廬和小林斗盒聯系起來:據小林斗盒記,1945年三月美軍飛機轟炸東京,大火燒到河井荃廬書齋繼述室,七十五歲的河井挺身滅火而不能防,所藏法書名畫盡歸烏有,悲憤之下河井荃廬竟投身火中殉珍藏而逝。第二天清晨,小林斗盒方于劫灰中搜得此刀之殘件,“悲風凄然,不能發一語”。后來小林斗盒重新制作一錦盒供奉此刀,并將此事仔細記述在錦盒內襯上。

對吳昌碩藝術的推崇,對吳昌碩作品的珍重,在往后近百年的時光中都是日本藝術界收藏界的一大潮流。

小林舊藏生平佳作

河井荃廬的學生、后來日本書畫篆刻界泰斗、西泠印社的名譽副社長小林斗盒先生,正是當代日本篆刻藝術之集大成者,而其收藏中國清代流派印章之豐富,一時無出其右。小林先生所藏吳昌碩篆刻作品,正如其在《斗盒藏印》中的自序所言,不敢求多,但皆可稱吳氏篆刻作品中之珍玉也,如“西泠印社中人”、“心月同光”、“楹納書”、“河間龐芝閣校藏金石書畫”、“此中有真意”等印,皆是吳昌碩篆刻中之名品。二零零七年,隨著小林斗盒先生的仙逝,他的一些藏品流入國內,成為印章拍場上的明星,為各路藏家爭相追逐。這枚作于吳昌碩七十一歲朱文“學稼軒”印,正是小林斗盒先生舊藏吳氏作品中的又一佳作!

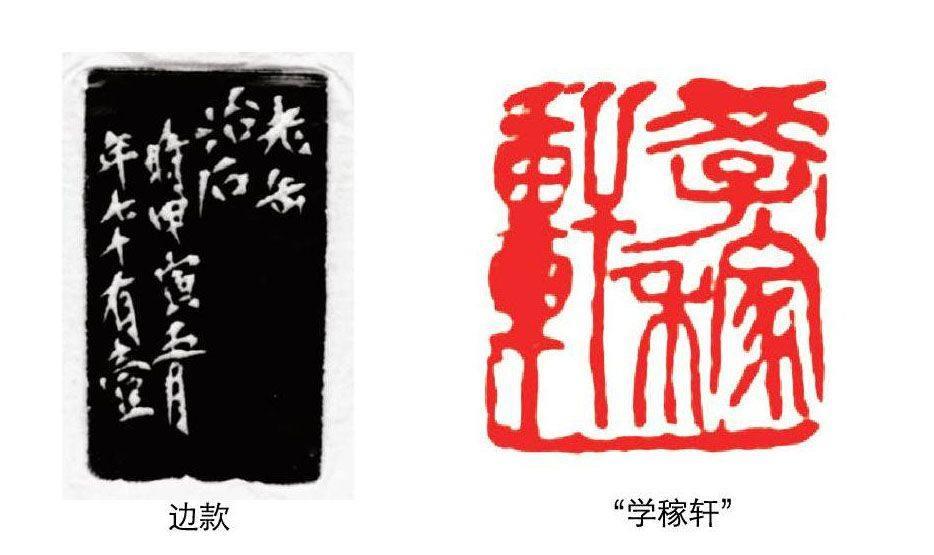

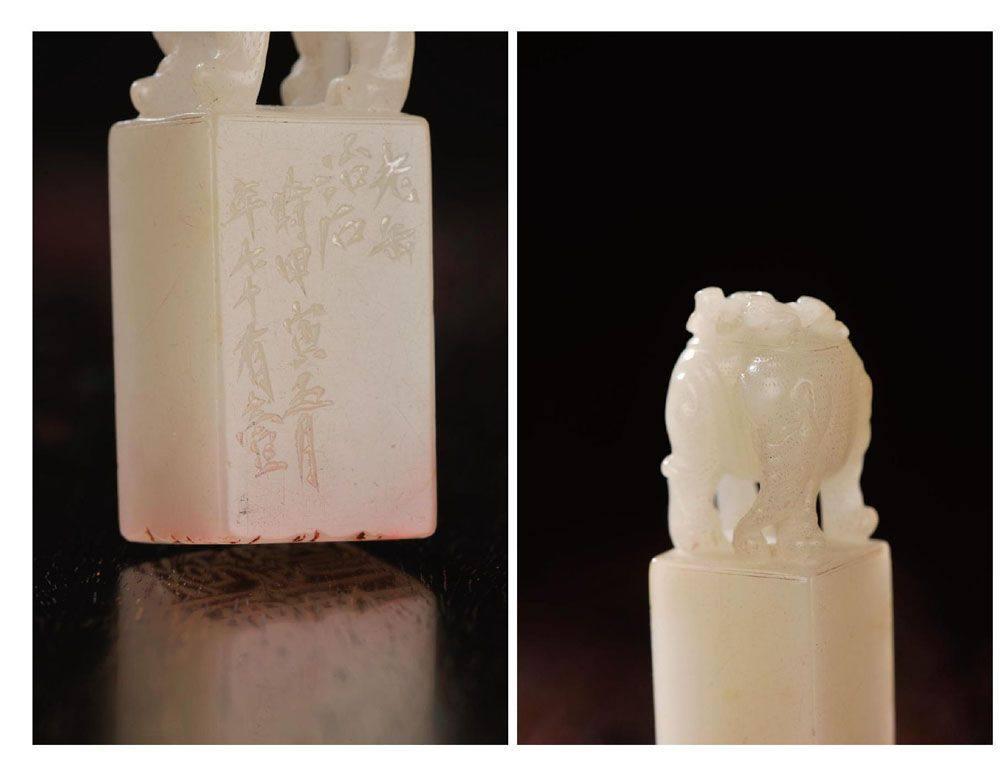

此印印盒簽條上有小林斗盒先生手書“吳昌碩芙蓉學稼軒”字樣,印章由一枚質地純雅的壽山白芙蓉刻成,印鈕雕一象回首矗立,兩童子貼服象背嬉戲,為傳統的太平有象題材。造型樸茂,雕工簡練,流露出古代石刻的趣味。印面不到兩厘米見方,印文右二左一刻“學稼軒”三字,邊款刻“老缶治石時甲寅五月年七十有一”。吳昌碩的篆刻向來以蒼秀勝,所謂蒼乃蒼茫渾厚,這應該得自他那源于石鼓文的篆書和勇猛的刀法,以及印面封泥意趣的營造;所謂秀乃秀雅靈動,這則更多體現在他獨到的章法布局和靈犀的細節處理。細觀此印,刀法與其生涯后期鈍刀入石求得生澀不同,強中蘊巧,顯得更為爽利,絲毫不見他所自嘆的“腕弱力澀”:章法上則更見用心:“學稼”二字上下排列,“軒”字獨立一排,形成橫勢與縱勢的對比;“學”字尾筆往左下壓,“稼”字左邊“禾”旁順勢低頭,并共同與“軒”字右下邊相互穿插,從而形成“學”字左邊和“軒”字中間兩塊呼應的留白,疏密關系因此確立,字與字之間的互動關系也因此加強,使得整印呈現出緊張又和諧的效果。因為三字之間的關系已經相當完善,在印邊的處理上,除了留下一條用以托舉全印的底邊外,其他三邊則幾乎去掉,更凸顯此印奪人的氣勢。篆刻中大印需有小印的細節、小印需有大印的氣勢方可稱佳作,在這一點上,此印顯然是吳昌碩用心經營之作。因此,后來無論是在國內編印的吳昌碩印譜,還是小林斗盒先生編就的《中國篆刻叢刊》及《斗盒藏印》中都可以看見此印的蹤跡,其為吳氏生平之佳作無疑。

轉變之年情深一往

人到七十便可從心所欲,這從來都是一個過于美好的意愿。民國元年,六十九歲的吳昌碩才不再署他的原名“吳俊卿”而改以字行:民國二年,七十歲的他在寄給好友沈汝瑾的信中,還說在為家計奔波;直到民國十年,已經自嘆衰且甚矣的吳昌碩從此不管刻刀的鋒利與否,鈍就鈍了還照樣刻,藝術風格脫略前人,從此只見蒼茫而難覓清秀了。衰年變法,聽起來總是充滿悲愴的意味,還好吳昌碩向來不少風趣,哪怕此時他納的小妾不別而行,他也只是笑著對人說:“吾情深,她一往”。情深的何止是一個女人,一往的又何止是一個女人,對于七十一歲的吳昌碩而言,情深又一往的其實是歲月,而只有那些轉變之年的作品能成為藝術巨匠不同生命階段的見證。