“節外生枝”:用戰略直覺創新

Ken Favaro with Nadim Yacteen

全球化、數字化以及經濟衰退,令各行各業面臨日益沉重的競爭壓力與盈利壓力。譬如,在降低零售成本的同時提升客戶體驗已成為很多行業亟需解決的戰略挑戰,尤其是在消費群體越來越復雜的當下,老人青年、城市農村、富人貧民、科技愛好者與技術恐懼者等客戶群體需求不盡相同,很難完全把握。

于是,高管們不得不想方設法、從組織內部發掘更多戰略創新,帶領公司迎接已知和未知的挑戰。他們希望那些創新創意是具有重大變革性且經過驗證的:一方面公司面臨的真正戰略挑戰無法通過增量方案解決;而另一方面,公司又沒有能力承擔太大的風險,去實踐前途未卜的重量級創意。

那么,具有重大變革性、經得起實踐的創意創新從哪里來呢?

“戰略直覺”催生顛覆性靈感

2000年,美籍科學家埃里克·坎德爾因展示人類如何產生新思想而獲得諾貝爾獎。他指出,人類右半腦同左半腦一樣,具有分析與邏輯思考能力;而左半腦也與右半腦一樣,具備創造力和直覺。因此,在進行創造時,人的整個大腦都在運作。

埃德爾的研究還表明,人類大腦是最偉大的儲存系統。自出生開始,大腦就在接受刺激,分解刺激,然后將它們存儲在分布于大腦各處的“記憶貨架”上。在面臨某一特定的挑戰時,人的大腦就會自我搜索,查看“記憶貨架”上是否有與這一挑戰相關聯的內容。一旦大腦發現存有匹配的記憶內容時,就會把這些內容與新的挑戰刺激聯系在一起,這時候人就會有“有了!找到了!”的體驗——一個新穎的、可以解決問題的點子在腦海里一閃而過。

哥倫比亞商學院教授威廉·杜根發現:戰略創新的發生與上述人腦在思考問題時如何運轉的坎德爾模型之間,有著驚人的相似性。不妨看看下面一舊一新兩個案例。

福特汽車創始人亨利·福特在尋找途徑提高固定裝配線生產效率的時候(彼時的生產線上,汽車是固定在某個位置上的,而工人們從一輛車移動到另一輛車,進行裝配),他的一名員工恰好溜達到芝加哥的一家屠宰場,發現生豬被懸掛在線上,轉到一個個站著不動的屠夫面前,直到被切割完畢——“有了!”于是,第一條流水裝配線誕生了,這一深刻的創新永遠改變了制造業。

美國郵寄和流媒體視頻服務提供商Netflix的聯合創始人兼CEO雷德·哈斯汀斯,開辦Netflix的靈感來自于大腦庫存中四個看起來毫無關聯的生活體驗:美國影店Blockbuster因為他延遲歸還《阿波羅》影碟收取了40美金延遲費;每月向體育館支付的會員費;在亞馬遜訂購產品的經驗;一位朋友告知他日本有一項新技術——DVD,比Blockbuster的錄影帶更加輕便。

上述兩個例子表明,戰略創新并非如“圣靈感孕說”般憑空出現,或者經由不可思議的思維演繹獲得。這些創造性突破既不是蒼天賦予也不是來自傳統的頭腦風暴,更不是脫胎于特定的戰略規劃或者產品創新方法;而是來自人的“戰略直覺”:福特和哈斯汀斯將看起來沒有特殊關聯(隨機關聯)的事情擺在一條思維線索上,從而找到了解決特定挑戰的創新創意。

拆解挑戰,“智能復合”

人們容易陷入誤區,認為創新很大程度上取決于個人才智與運氣;而且,坎德爾和杜根的理論也指出,公司不能指望通過系統化的方法去實現真正的、新穎的戰略創新。不過,從另一個角度來看,坎德爾和杜根的理論指明了一條全新的公司創新途徑,能夠幫助公司獲取更偉大的戰略創新或創意。這一創新方案分為三個部分。

首先,公司必須很清楚面對的特定戰略挑戰是什么。這一點雖然顯而易見,但大多數公司常常會不小心忽略。而且,應該明確該問題的確是一個戰略性的挑戰,現存手段無法解決,也沒有顯然的解決辦法,而需要全然的創新來攻克難題。例如,對網絡零售商而言,它們面臨的戰略挑戰可能是如何增加自己的產品在消費者每周食品雜貨中的份額——這一類別是當前電商滲透最少的部分。在制藥行業,戰略挑戰可能是徹底改造產品發布模式,當前的模式無法跟上市場上各種變化的步伐。

正如亨利·福特曾經說過的那樣,“空氣中滿是創意,它們每時每刻都在腦中徘徊。你只需知道想要的是什么,然后暫且拋之腦后,忘我地投入工作。等待吧,創意終歸會突然降臨——其實它一直都在。”簡單來說,就是必須先知道自己需要解決的是什么問題,在尋找的是什么,然后才能找到創新的方法來解決它。

第二,拆解面臨的挑戰,思考構成挑戰的每一個部分,是否有誰(何時何地)曾經以某種辦法解決過。做這件事的目標在于盡可能地從記憶里搜羅與解決當前挑戰相關的內容,建立起一份“記憶清單”,形成創新創意的素材庫。清單覆蓋范圍越廣泛、內容質量越好,就越可能包含產生突破性創新的臨界點。

在搜索“先例”、“前例”的過程中,應該把眼界拓展到公司所屬領域以外。如果公司面臨的挑戰是一個快速變化的商業生態系統,那么就去觀察其他領域的公司如何在自己所處的生態系統崩潰后求得生存與繁榮,也可以看看自然界的物種們如何在快速改變的自然生態系統中求生的。總之,有一件事情可以肯定:真正的戰略創新不可能通過觀察同行業內的最佳實踐獲得;而且,不能把公司面臨的戰略挑戰作為不可分割的整體去尋找創新的解決方案。

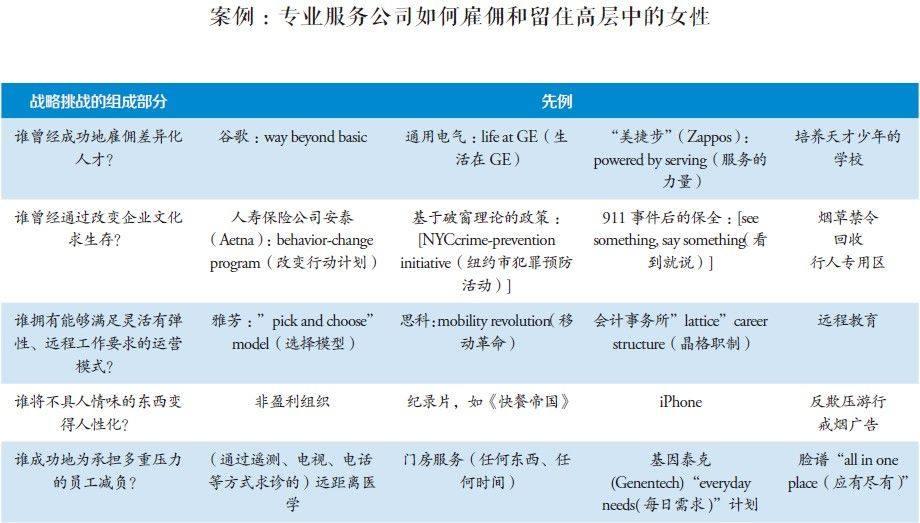

第三,進入“智能復合”階段。把“記憶清單”里有用的元素一一整理出來擺放在一個表格內,從而為戰略挑戰的各組成部分提供一系列相對應的、經過實踐驗證的解決方法。這一表格被杜根稱之為“洞察力矩陣(Insight Matrix)”,來自通用電氣著名的“Work-Out”計劃——一項向公司官僚作風發出挑戰的科學管理創舉,要求管理者摒棄死板的教條,讓決策過程變得更快速更靈活。“洞察力矩陣”的第一列列出戰略挑戰分解后的各組成部分,而每一行則列出一組曾經用于解決該問題的先例。例如,用于解決很多專業服務公司面臨的戰略挑戰的“洞察力矩陣”樣本:如何雇傭和留住高層中的女性?(見表格)

通過前述準備,就可以進入“創造”階段了。“創造力就是把各種東西聯系起來。”斯蒂芬·喬布斯說過,“當你詢問創新人才們如何進行創意時,他們經常會覺得有些不好意思,因為他們并沒有真的做了什么,只是恰好看到一些事物,然后點子就來了。”在本文中,這就意味著從“洞察力矩陣”中發現各種先例之間的聯系,然后找到了一個突破點——當靈感襲來,腦海中閃過“有了!”,順利攻克戰略挑戰的創新創意也就呈現出來。

譬如,如何在高層中留下女性員工呢?公司應該從表格中的各種先例里尋找到三個關鍵元素:(1)破窗效應,以小見大,通過關注一些小事情來實現大影響;(2)會計事務所的晶格職制,給予女性更廣闊的選擇余地,不為單一的企業晉升制度束縛;(3)遠程醫療所倡導的遠程咨詢模式。

為了實現“智能復合”,最好在輕松的思維狀態下、以平靜的心態思考問題,隨意走走,對擺出的先例嘗試各種聯系,千萬不要因為時間緊迫而急匆匆地尋找答案。經驗告訴我們,當詢問人們在何處得到他們最好的創意時,鮮少有人回答說“在辦公桌前”、“會議中”或者“頭腦風暴里”;而往往是跑步、游泳、聊天、洗澡、燒飯、縫紉或者修剪花草的時候。愛因斯坦曾經問過:“為什么我總是在刮胡子的時候最有靈感?”答案是:當大腦放松時,最能利用大腦的本能去創新。這就是為什么柯南?道爾總是安排福爾摩斯在偵破案件的過程中拉著華生去看音樂劇的原因。

有才能的戰略家必須加強戰略直覺訓練以形成具有開創性的創意,通過創新解決公司面臨著的艱巨挑戰。但是,這并不容易。認清戰略挑戰,將其分解成正確的組成部分就已經很困難,往往需要經過反復推敲。而且,創造合適的思維狀態和環境,刺激大腦無意識地形成創意也非易事。托馬斯·愛迪生的名言“發明來自1%的靈感和99%的汗水”一直被解讀為努力才是關鍵,但更加正確的解釋或許應該是:在產生那一個顛覆性的靈感之前必須投入很多辛勞,但這1%的靈感遠遠比99%的汗水重要。