MRI在強直性脊柱炎(骶髂關節炎)早期診斷的價值

連晉豐 錢麗霞

1.山西醫科大學,山西太原 030001;2.山西醫學科學院山西大醫院,山西太原 030032

強直性脊柱炎(AS)是一種慢性且不斷進展的疾病,它主要影響的部位是骶髂關節、脊椎小關節突、脊柱旁軟組織及外周關節[1-2]。既往,人們將AS與類風濕性關節炎相混淆,隨著對該病認識的逐漸加深和檢查手段的不斷進步,對AS的了解越來越多,臨床診斷準確性也越來越高[3-4]。早期的AS表現出的骶髂關節炎癥狀不明顯,無明顯特異性,給臨床診斷和檢查帶來了困難。為此,探尋安全高效的臨床診斷手段具有重要的臨床意義。本研究回顧分析該院73例強直性脊柱炎早期骶髂關節炎患者的MRI影像診斷結果,總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院2008年以來73例經檢查疑似AS的患者。其中男56例,女17例;年齡15~40歲,平均23.3歲。患者臨床癥狀表現為腰痛、起床后久坐后發麻等,其HLA-B27檢測呈陽性。

1.2 檢查方法

X線檢查采用均勻間隔的骨盆成像方式,對整個骶髂關節進行成像。MRI采用飛利浦3.0T超導型磁共振掃描儀,對雙側骶髂關節進行斜冠狀位和軸位掃描,常規SE序列,掃描間隔層高4 mm[5]。掃描成像結果由兩名臨床經驗豐富的影像學醫生進行診斷,并分別記錄骶髂關節的病變情況,然后由兩名醫生進行討論,得出最后結果。

1.3 診斷標準

依據1984年紐約診斷骶髂關節病變的標準制定的分級標準,將骶髂關節炎依病變嚴重程度分為5級。0級表示骶髂關節正常無病變;Ⅰ級表示有可疑的異常現象;Ⅱ級表示出現局限性硬化和侵蝕,但關節間隙并無大的改變;Ⅲ級表示異常更明顯,除了出現侵蝕、硬化外,關節間隙已變窄,或存在部分強直;Ⅳ級表示存在嚴重異常,關節出現骨性強直。

1.4 統計學處理

采用SSPS 11.0統計軟件,計數數據采用χ2檢驗,P< 0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

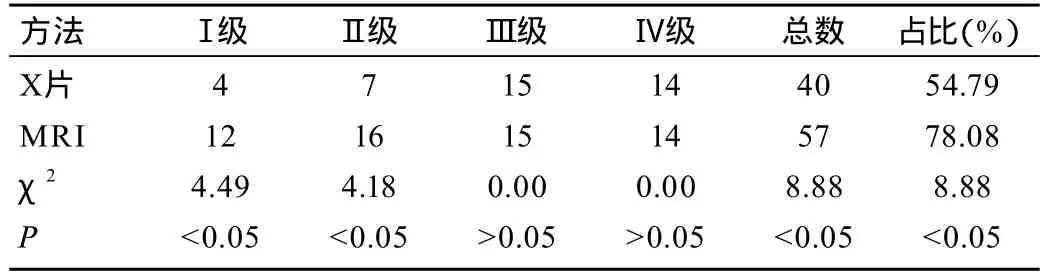

73例疑似患者中通過X線確診40例,占54.79%。而MRI檢查共確診57例,占78.08%。結果見表1。從表中我們可以看出,MRI對早期癥狀不明顯的Ⅰ級和Ⅱ級骶髂關節炎確診率較高,確診的總數MRI也明顯優于X線片(χ2=8.88,P< 0.05),而癥狀明顯的Ⅲ級和Ⅳ級兩種檢查方法均能確診(P> 0.05)。

表1 73例疑似患者兩種檢查方法確診人數情況(例)

3 討論

骶髂關節炎是AS早期的主要表現形式,患者多表現出乏力、腰背疼痛、骶髂關節疼痛等癥狀。骶髂關節炎晚期癥狀較明顯時容易確診,但早期癥狀較輕時易被忽視,如不能盡早確診,延誤治療,會給患者帶來很大的痛苦[6]。X線雖然在臨床上常用來透視身體以檢查可能存在的內部病變,但其分辨率和清晰度相對較低,對一些微小的病變發現能力欠佳。因此臨床使用CT和MRI這類清晰度更高的檢查方法,來提高影像檢查的準確性。CT的空間分辨力比MRI高,因此對骨皮質受侵蝕程度、骨缺損程度的檢查準確性方面比MRI好,可用于骶髂關節炎的分級[7]。但MRI能清晰顯示CT檢查不敏感的軟組織,對于關節組成骨的脂肪沉積和骨髓水腫,MRI的檢查準確性更高,而這些情況的發現是炎癥存在和活動的證據。所以,MRI既可以顯示骶髂關節骨膜和結合部軟骨形態的細小變化,又能對X線檢查中無能為力的AS骶髂關節滑骨膜和軟骨炎癥,以及CT檢查中不能發現的水腫、滲出、脂肪沉積有準確可靠的檢查結果。因此,MRI對AS早期的骶髂關節炎病變有更好的診斷價值,本案例的對比結果也可以發現,MRI對早期階段的AS骶髂關節炎疑似患者有更高的確診率。

[1] 黃振國,張雪哲,洪聞,等.早期強直性脊柱炎骶髂關節病變的X線、CT和MRI對比研究[J].中華放射學雜志,2011,45(11):1040-1044.

[2] Ganz R,Leunig M,Leunig-Ganz K,et a1.The etiology of osteoarthritis of the hip:integrated mechanical concept[J].Clin orthop,2008,466(2):264-272.

[3] 齊云秋,劉東偉,張焱,等.骶髂關節MRI檢查在強直性脊柱炎診斷中的應用[J].實用放射學雜志,2011,27(9):915-917.

[4] Hong SJ,Shon WY,Lee CY,et a1.Imaging findings of femoroacetabular impingement syndrome:focusing on mixed-type impingement[J].Clin lining,2010,34(2):l16-120.

[5] 黃鐘杰,劉源.骶髂關節炎MRI研究概況[J].醫學綜述,2009,15(4):600-602.

[6] 王景豐,田德潤,王植.198例強直性脊柱炎臨床特點分析[J].天津醫科大學學報,2012,18(2):251-253.

[7] 陳均,吳志美.早期強直性脊柱炎骶髂關節病變CT與MRI的診斷價值比較[J].現代中西醫結合雜志,2009,18(31):3880-3881.