速讀

一周觀察

90后逆襲“最難就業年”

就業難,沒有最難,只有更難。今年,全國畢業生達到歷史最高的699萬人,比2012年增加19萬人。疊加國內外經濟形勢不容樂觀的市場因素,2013年的招聘崗位與往年相比下降15%。于是,2013年被普遍評價為“最難就業年”。

北京地區高校畢業生簽約率為28.24%,其中研究生36.59%,本科生26.6%,專科生16.84%。毫無疑問,簽約率又創新低,上海等地也大抵如此。

5月16日,國務院辦公廳下發通知,明文禁止“招聘設年齡戶籍等限制”。這一禁令,如同暖風,安撫了人們的情緒,也廣受媒體好評。然而,用人單位對就業設置種種門檻,除年齡戶籍外,花樣多得是,令禁令轉眼成空,也令暖風一吹而過。

不過, 本周“火箭提升”的話題正火,招聘時“量身定制”“蘿卜招聘”也隨之浮出水面,儼然成了招聘潛規則。從接二連三的丑聞看,確保就業機會的“均等”與“公平”,嚴禁“拼爹”,倒也具有現實意義。

雖然 “大學生就業難”毫無新意,但媒體還是合力炒了把“最難就業年”概念。許多專家、學者的悲觀解讀,解決方案也常常是“大學生要調整就業期望值”“要拓寬擇業眼界”“要重視面試技巧”等陳詞濫調。

不過,即使在“最難就業年”,初出茅廬的90后仍看似輕松。 《2012 年中國大學生就業壓力調查報告》顯示,近年來就業壓力呈現明顯的下降趨勢。2009 年至2012 年,中國大學生就業壓力感受平均得分依次為19.12、17.80 、18.00、16.93 分。人才量逐年增大,壓力感卻逐年變小,究竟何以至此?

“直接、創新、國際化、向往自由、敢于付出……”這是前輩們對90后這群初涉職場的新生力量的評價。相比70 后和80 后,他們在求職意向和心理需求上呈現出新的特征,也許會讓2013 年的就業形勢出現新機。

如果說70后、80后畢業生就業時,還愿意為了“鐵飯碗”暫時忍耐,90后畢業生對實現個人價值則要求更高,新人中不乏“不重薪水重自由”的選擇。

“不開心就辭職”“沒工作就創業”“創業不成就SOHO”,盡管不成熟,但這些職場菜鳥擇業更加靈活。甚至有人索性不急著找工作,利用畢業與正式工作之間的間隔年打工游學、尋找自我。在他們眼中,這段經歷遠比畢業后盲目投入職場更加重要。

著名職業規劃顧問專家、 人力資源專家姜博仁對90后的就業形態有很深的研究。在他看來,“60、70后的職業生涯就像一塊冰,是固態的,常常在一個城市、一個崗位一干就是一輩子;70后、80后開始流動了,就像水一樣,但是還是成形的、有規可循;但是90后就不一樣了,他們就像漂浮在天上的水汽,隨時變動,不可捉摸。”而這種變化,是因為不同年代的人經濟環境變了、家庭狀況變了,個人需求也變了,選擇增多了。

人生而自由,卻無往不在枷鎖之中。年輕人輕飄飄地應對“最難就業年”,證明他們還不是暮氣沉沉的一代,不是未老先衰的一代。無論如何,90后是比以往任何一代都更具全球視野和創造活力的一代人。如果將他們禁錮在一個功利世俗的社會秩序里,而不是致力于激發青年人的熱情和創造力,只會讓他們越來越保守、沉悶,停滯不前。

調查

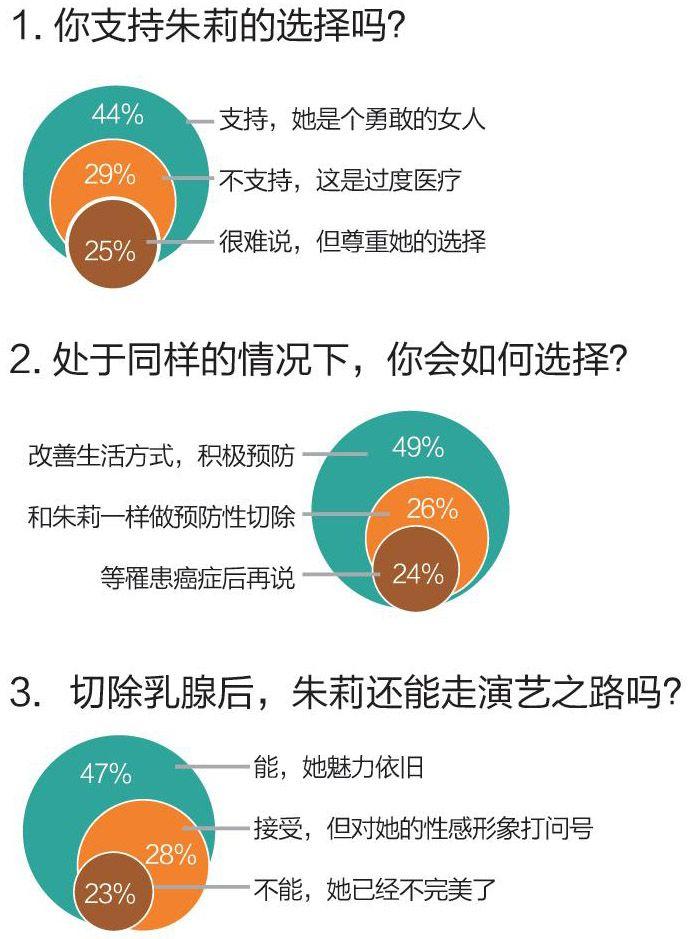

你支持朱莉的選擇嗎?

好萊塢紅星安吉麗娜·朱莉5月13日自曝已經接受預防性的雙乳腺切除術,以降低罹癌風險。朱莉在給《紐約時報》的文章中寫道,自己之所以做手術,是因為她有基因缺陷,罹患乳癌和卵巢癌風險較高。

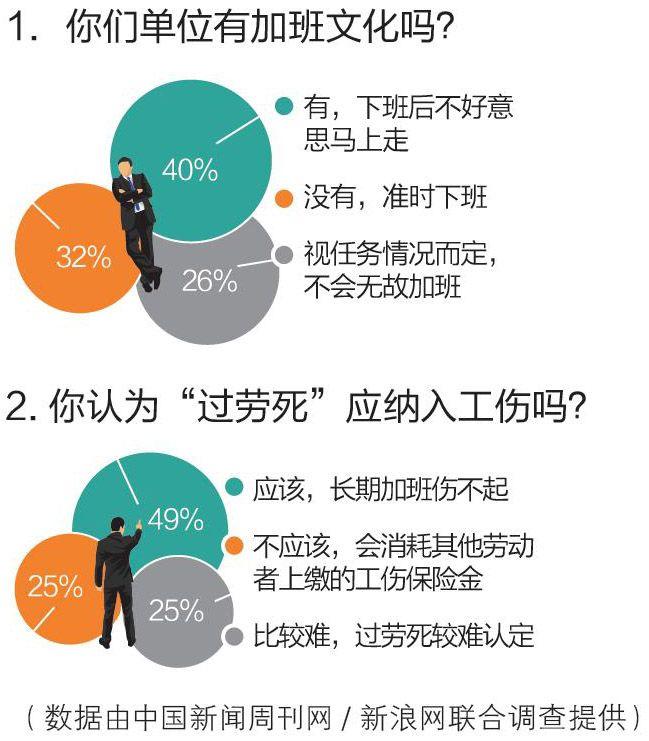

過勞死應納入工傷嗎?

2012年一份統計數據顯示,我國每年“過勞死”人數已達60萬,超越日本成為“過勞死”大國。基于我國“過勞死”既不算工傷,又不算職業病,不斷有業界人士提議,應將“過勞死”作為“視同工傷”的一種情況,納入勞動保障范疇。