長波電臺和“共同艦隊”風波再解讀

凡是研究中蘇關系史和冷戰史的學者,幾乎沒有人不知道1958年的長波電臺和“共同艦隊”(也譯為聯合艦隊)事件。

由于毛澤東在此期間第一次對蘇聯現任領導人及其現行政策提出了嚴厲指責,很多人都認為這是中蘇關系走向破裂的導火索。毛澤東1966年3月28日在接見日本共產黨代表團時說,中蘇鬧翻實際上是在1958年,他們要在軍事上控制中國,我們不干。長期以來,這種看法在中國社會上和史學界頗為流行,似乎已成為歷史定案。

不過,歷史事實究竟如何,由于缺乏史料,學術界一直沒有說清楚。1997年在北京召開“冷戰與中蘇關系”國際學術研討會時,7個國家的20多位冷戰史專家還在圍繞這兩次事件進行激烈討論。后來筆者曾撰文討論過這一問題,但還是有很多細節沒有搞明白。

現在重新研究的條件比較成熟了:主要的談話記錄(毛澤東與尤金的兩次會談、與赫魯曉夫的4次會談)均已找到,蘇共中央主席團的相關會議記錄也已披露,還有中俄雙方很多當事人的回憶錄問世。

因此,這一問題的起因、經過和結果,作為一個完整的歷史過程,大致可以梳理清楚了。在此基礎上,研究者對于毛澤東最初為何采取比較激烈的方式處理這些問題,或許可以做出新的解讀和推斷。

長波電臺問題的起源

1958年1月,蘇聯的第一艘核動力潛艇試航成功,實現了遠洋航行。外出潛艇與基地的通訊和聯絡問題便提上了議事日程。

在此之前,蘇聯海軍已經研究了建立長波電臺的問題。第一個方案是在蘇聯本土建立長波發射電臺,但因其耗資巨大且通訊質量難有保證而被否決。第二個方案是在中國的海南島和印度各建一個長波發射臺。赫魯曉夫不想造成尼赫魯的反感而破壞剛剛建立起來的蘇印關系,毫不猶豫地否決了印度方案,但對于海南島方案,他認為不僅是可行的,而且不會存在任何困難。

恰在此時,中方也提出了同樣的要求。

根據《肖勁光回憶錄(續集)》,1957年,中國從蘇聯進口的三套“突浪型”中小功率長波電臺安裝完成。隨著潛艇部隊的發展,迫切需要大功率的長波電臺。海軍便與蘇聯有關方面聯系,希望獲得幫助。

1958年1月6日,蘇聯國防部的普拉東諾夫海軍上將致函中國海軍司令員肖勁光,試探性地提出了雙方共建長波電臺的問題,同時提交了一份協議草案。當時蘇聯提出了怎樣的建議,由于缺乏史料,不得而知。

4月18日,蘇聯國防部長馬利諾夫斯基致函中國國防部部長彭德懷,建議從1958年至1962年在中國華南地區,由中蘇共同建設1000千瓦大功率長波發射電臺和遠程接收中心各一座,投資1.1億盧布,蘇聯出7000萬,中國出4000萬,建成后中蘇兩國共同使用。

4月24日,毛澤東指示有關部門作如下答復:同意在中國建設該項設施,但費用全部由中國負擔,所有權是中國的。

根據毛澤東的意見,彭德懷在軍委會議上提出,電臺不要合辦,不要讓外國人在中國搞軍事基地,這樣影響不好。

6月4日,彭德懷向蘇聯在華軍事總顧問杜魯方諾夫陳述了中方的意見,但蘇方仍堅持,應由雙方共同投資建臺。

蘇方專家小組帶來的協議草案提出,費用可以雙方各承擔一半。雙方進行了多次洽商,未能就協議達成一致意見。

應該說,蘇聯作為中國的同盟國,提出共同出資建立軍事設施,并非突發奇想。對比前文所說的3套中小功率長波電臺,有助于理解這一點。

1955年初,蘇方提出,為便于統一指揮活動于中國附近海域的中蘇兩國潛艇,擬在中國建立三個長波無線電臺,投資總計為880萬盧布。10月,雙方簽署正式協定,電臺所需全部設備由蘇聯出資提供,中國負責土木工程和保證電源,建成后供中蘇兩國海軍共同使用。后因中方無法生產輔助設備,亦改由蘇方無償提供。(此材料出自海軍給中央軍委和彭德懷的兩份報告,記錄于時任海軍副司令羅舜初的筆記中,由其子羅小明為筆者抄錄。)

蘇方比照此方案提出再建一臺,應該說是合乎情理的。至于一開始時提出要多出資金,按照蘇聯駐華總顧問阿爾希波夫的解釋,不過是感到建立超大型長波電臺費用過高,蘇聯應該多付出。

尤金的錯誤演繹

長波電臺問題未了,又出現了“共同艦隊”的問題。

根據此前簽訂的中蘇《國防新技術協定》,1958年6月28日,周恩來致信赫魯曉夫,希望蘇聯政府對中國海軍給予新技術援助,在可能的條件下,提供建造新型戰斗艦艇的設計圖紙和資料。

7月15日,蘇共中央主席團召開會議討論此信。但在目前發表的俄國檔案中,關于這次會議的記錄非常簡單:“這將觸及到原則性的問題……我們希望在高級別交換意見。”

據蘇聯駐華總顧問阿爾希波夫回憶,主席團會議并“未提出共同艦隊這一特殊任務”。阿爾希波夫一直堅持對華友好,據說在中蘇論戰期間,赫魯曉夫曾經指名要他寫批評中國的文章,但他始終沒有寫過一個字。

7月21日,蘇聯駐華大使尤金要求緊急會見毛澤東,說有重要的事情匯報。當晚10時,毛澤東在中南海游泳池會見尤金。

根據中方的記錄,尤金首先說明,他是受委托向毛澤東匯報蘇共中央主席團會議的情況。他提到,赫魯曉夫希望與中國同志一起商量,建立一支共同的潛艇艦隊,越南也可以參加,希望中共中央派周恩來、彭德懷去莫斯科具體商量。

毛澤東當即指出,中國只是請蘇聯提供幫助,沒有考慮過“合作社”的問題,并抓住“共同艦隊”的問題不斷追問。尤金一再解釋,這只是一個提議。

第二天上午11時,毛澤東又將尤金等人召到中南海去談話。這次參加的中方人員包括中共中央政治局在京的全體委員。會談進行了五個半小時。毛澤東還特意吩咐工作人員準備了微型錄音機。可惜因為操作不熟練,談話沒有錄上。

談話內容的主要部分現已在中國正式發表。這個節選的談話記錄顯示,毛澤東重申了不搞“共同艦隊”的立場,并宣布撤回請蘇聯提供海軍援助的要求。他的用詞比前一天更加激烈,指責蘇聯幫助中國搞了一點原子能,“就要控制,就要租借權”。他還談了對蘇聯很多做法的意見,包括對蘇聯顧問和專家的不滿。

根據列席會見的新華社社長吳冷西的回憶錄,尤金在談話中一再解釋,蘇共中央主席團開會時,關于所有權、租借權、指揮權的問題,一概沒有談到,也沒有說要在中國建立軍事基地,只是想把這個問題提出來,與中國同志研究。但中國正式發表的談話摘錄中未見這些內容。

談話中,尤金感到事態嚴重,便主動提出,他希望最好是赫魯曉夫本人來中國,直接與毛澤東舉行會談。

“心情沉重”的尤金等人回到使館后,連夜討論、起草了致蘇共中央的報告,于天亮時發出電報。

果然,毛澤東的談話使莫斯科感到震驚和不安。赫魯曉夫在與尤金通電話時相當激動地喊道:莫名其妙!毛澤東是怎么啦?

蘇共中央主席團立即開會商議,會議由赫魯曉夫親自主持。

從簡短的會議記錄看,蘇聯領導人在討論中表示了這樣幾個意思:一、蘇共中央曾為尤金準備了一個備忘錄,但尤金“在談話時沒有交給中國朋友”(筆者注:后來赫魯曉夫曾多次指責尤金沒有轉達清楚);二、“我們本身在斯大林時期就反對租借”(后來赫魯曉夫一再強調斯大林死后蘇聯便歸還旅順港的做法);三、我們贊成會晤,但目前情況不允許(指赫魯曉夫正準備出席聯合國安理會的重要會議);四、希望聽取中國方面的意見,等等。

由于會議記錄過于簡略,現在不清楚蘇共中央曾經準備了一個什么樣的備忘錄,尤金又為何沒有把它交給中方。考慮到赫魯曉夫一時無法前往中國,會議決定再為尤金準備一個備忘錄,“以便其與中國朋友舉行會談”。

上述史料說明,蘇聯最初的建議被尤金演繹為“共同建立海軍艦隊”,而毛澤東又將之歸納為“共同艦隊”。在毛澤東的一再追問下,尤金越講越亂,導致誤解越來越深。

尤金請求再次會見中國領導人。7月24日,劉少奇、周恩來和鄧小平約見了尤金。

尤金向中國領導人通報說,無論是幫助中國建立海軍艦隊還是建立長波電臺,蘇聯方面都沒有提出任何政治條件,而且連一點暗示的跡象也沒有。他還通報說,赫魯曉夫近期不能來華訪問了。

赫魯曉夫秘密訪華

然而,赫魯曉夫并不放心。當他確信倫敦會議上沒有提出入侵伊拉克的問題后,立即取消了美國之行,秘密趕到北京。

7月31日下午5時至9時,毛澤東與赫魯曉夫在中南海懷仁堂舉行了會談。這次會談尤金沒有參加——就在當天早晨,尤金因過度緊張和驚嚇而出現腦溢血,并導致偏癱。

會談中,赫魯曉夫堅決否認蘇聯曾使用過“共同艦隊”的說法,整個事情是“一次誤會”。蘇聯“從來就沒有像中國同志所想的那樣要共同指揮中國的艦隊,從來就沒有過兩國共有的想法的影子”,只是希望其海軍艦隊可以利用中國的海域對付美國人。赫魯曉夫還委屈地說:“我們沒有想到,毛澤東同志竟把這個問題提高到侵犯主權的程度。你們這樣看我們,令我們感到傷心。”

聽過赫魯曉夫的解釋后,毛澤東僅僅發了幾句牢騷,便主動結束了關于“合作社”問題的談話。雙方還約定,以后“永遠不再提這樣的問題”了。

接著,赫魯曉夫開始談長波電臺問題。他說,電臺的所有權屬于中國,蘇聯只是要求通過協議,允許蘇聯使用這個電臺。如果中國同意蘇聯通過提供貸款的方式參加電臺的建設,那就更好了。同時,蘇聯在符拉迪沃斯托克、千島群島和北部海岸的電臺也可以供中國使用。但如果中國不同意,蘇聯可以取消這個建議。

毛澤東則強調,馬利諾夫斯基(蘇聯國防部長)提出蘇聯出錢,就是要所有權。中國同意建立長波電臺,費用全部由中國負擔,所有權是中國的,蘇聯可以使用。

赫魯曉夫再次表示,所有權肯定是中國的,但蘇聯既然使用,出些錢也是應該的,可以用貸款的形式。

毛澤東堅持:中國不需要貸款,如果蘇聯要出錢,中國就不搞了。

參加會談的蘇聯駐華使館翻譯顧達壽曾在《直譯中蘇高層會晤》中回憶說,赫魯曉夫曾在會談中滔滔不絕地講述他的建立一支強大的海軍“共同艦隊”的戰略計劃。但這顯然是記憶錯誤,因為雙方的會談記錄中都沒有這個內容。

接著,雙方討論了蘇聯顧問和專家的問題。赫魯曉夫主動提出:“顧問現在猶如人身上的膿包,要把它擠出去”,建議把顧問全部撤回,中國需要可派人去蘇聯學習。毛澤東說,蘇聯顧問大部分都是好的,“有些毛病的只是極少數個別的人”。赫魯曉夫仍堅持調回的意見,毛澤東說:“我只是說個別人,你就要把所有人都調回去。”赫魯曉夫立即改口說,只是提個建議,“怎么辦完全由你們決定”。

從上述對事件過程的描述可以探知蘇聯領導人的想法。1955年1月赫魯曉夫歸還旅順港后,蘇聯太平洋艦隊出海活動的問題再次浮現出來,蘇聯的確有利用中國的海岸和軍事基地的想法。但是,無論在長波電臺還是海軍援助的問題上,都沒有設想、更沒有提出過租借權、所有權或“合作社”的問題。

事情過去很久以后,赫魯曉夫才意識到,蘇聯的建議“觸及了這個曾長時期受到外國征服者統治的國家的敏感問題”,“觸及了中國的主權”,也傷害了毛澤東和他的民族感情。

應該說,引起毛澤東這種反應的,除了民族感情,更重要的恐怕在于中蘇同盟關系此時發生的微妙變化。

對于斯大林的大國主義和老子黨作風,毛澤東早就心存不滿,只是礙于當時中蘇兩國所處的不同地位而未曾表露。但現在情況完全不同了,蘇聯黨居高臨下指揮各方的時代已經過去。

問題都按照中方意愿解決了

這一事件的結果,也不是人們想象和傳說的那樣——中國撤回了對蘇聯援助的請求,從而引發了中蘇關系的破裂。

實際上,赫魯曉夫訪華會談中所有涉及的問題,都按照中國的意愿得到了解決。對這樣的結局,雙方都感到十分滿意。

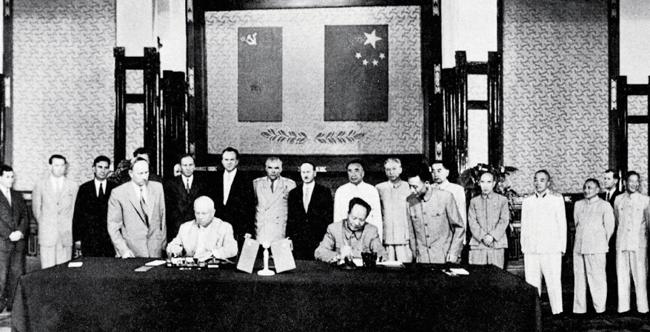

關于長波電臺問題。8月3日,彭德懷和馬利諾夫斯基分別代表兩國政府在北京簽署了《關于建設、維護和共同使用大功率長波無線電發信臺和專用遠距離無線電收信中心的協定》,即《八三協定》。其主要內容是:一、長波電臺由中國自己建設,主權屬于中華人民共和國。二、蘇聯在設計和建筑等技術方面給予幫助和指導,裝備器材凡中國不能解決的請蘇聯援助,通過訂貨解決。一切費用均由中國通過貿易賬戶償付。

1960年2月,長波電臺開工建設。電臺建成以后,蘇聯也曾一度使用過。

關于向中國提供海軍新技術援助的問題。經過談判,雙方簽訂了《關于蘇聯政府給予中國海軍制造艦艇方面新技術援助的協定》,即《二四協定》。除了認為尚不成熟的核潛艇技術,蘇聯幾乎向中國敞開了所有海軍新技術的大門。

關于蘇聯顧問和專家問題。會談后,兩國政府簽訂議定書,規定:蘇聯根據中國政府請求而派來的軍事專家歸中國政府支配,如果所在單位繼續需要他們,應即改為專家,在期限內繼續工作。接著,中國政府開始全面實施“盡量減少聘請蘇聯專家”的方針,蘇聯方面也表明了同樣的意向。

毛澤東把憋在心中的怨氣發泄出去后,已經平靜多了,還在談話中對赫魯曉夫本人大加贊揚。細心的人不難發現,在毛澤東1958年夏天對蘇聯人的所有指責中,沒有一件事情是針對赫魯曉夫本人的。

至于毛澤東為什么在此問題上反應強烈,這恐怕與另外一個故事有內在的關聯,那就是赫魯曉夫離開北京后在遠東發生的一場危機——炮擊金門。

(授權摘編自沈志華所著《無奈的選擇:冷戰與中蘇同盟的命運》,本書即將由社會科學文獻出版社出版。)