速讀

一周觀察

擁堵費的風聲和榜樣

9月2日,北京市環保局發布《北京市清潔空氣行動計劃(2013-2017年)重點任務分解措施》,明確要求交通委和環保局牽頭規劃低排放區,研究制定征收交通擁堵費政策。

該消息一出,立即引發熱議。有人認為這是沒有辦法的辦法,也有“有車族”更質疑“收了擁堵費是不是就能保證不堵了”?幸虧這僅僅是個時間表遙遙無期的計劃,網友們倒也說得輕松。

其后召開的中國汽車產業發展國際論壇上,這個話題又被再次提起。有媒體曲解了領導講話,報道稱:“交通擁堵費”可能將在全國范圍內實施,具體方案有望在即將公布的《全國大氣污染防治行動計劃》中出現。

“全國收擁堵費”,于情于理都不合,本是一條明顯的假新聞,但各路媒體卻對這一消息寧信其有不信其無,甚至組織評論員痛批。

《華商報》說“收費”這個事絕不是鬧著玩兒的,這個權力也必須納入法治的軌道,不能什么部門機構都有向公眾“伸手要錢”的權力,也不能因為“收費”數目不大就讓這種權力放任不管。

《南方都市報》也加入論戰,要求政府必須回答這樣的問題,比如大城市大氣污染的因素中,汽車尾氣排放的影響有多大?通過收取擁堵費,可預期的改善效果又有多大?

9月9日,環保部相關部門負責人明確表示:此消息不屬實,肯定不會全國開征擁堵費,該措施都是解決特大城市的特別問題的,現在只有北京有。這個辟謠,恰恰是強化了要在大城市開征擁堵費的信號,北上廣風聲鶴唳。

早在辟謠之前,人們就在輿論風聲背后,看到了地方政府亢奮的收費沖動,各路媒體對一則謠言火力全開,無非是想把它扼殺在搖籃。不過,在北京,“討論”階段顯然已經被跨越,直接進入了落實階段。

9月10日晚,新華網突然發了條消息“北京征收交通擁堵費已板上釘釘,細則和價格待商討”。據稱,在北京市環保局召開的媒體溝通交流會上,北京市交通委委員容軍在回答提問時透露了上述消息。

容軍還提到,在研究制定政策的過程中,北京會借鑒倫敦、新加坡等城市的成功經驗。

那么,作為老師的倫敦又是怎么做的呢?倫敦的擁堵費政策從2003年開始實施,在市中心確定了擁堵收費區,凡在周一至周五早晨7點到晚上6點進入這一區域的大部分汽車都需要繳納擁堵費,一些排放量小的車輛可享受免費政策。

實施十年,現在倫敦的擁堵情況又如何?公開資料顯示,盡管倫敦2003年剛開始收取擁堵費時,倫敦的車流量減少了15%至20%,但如今車流量已基本恢復到原來水平,擁堵照舊,甚至形成“越收越堵”的窘況。在實時交通數據處理公司INRIX公布的交通最擁堵歐洲城市排名上,倫敦以一年堵車平均66小時高居英國榜首。

據《參考消息》反思,倫敦“越收越堵”的重要原因,是沒有配套措施。收取擁堵費的行政管理成本多達1.6億英鎊,而用于公交和交通流量改進的資金不足1000萬英鎊。換句話說,城區里自己開車成本高,可是不開車公交服務又不能到位,那么長此以往,人們就不得不回到自己開車的老路上。而倫敦又是怎么應對的呢?它從2011年起上調交通擁堵費,陷入了“擁堵—收費—更擁堵—高收費”的惡性循環里。

倫敦的例子證明,擁堵費不過是揚湯止沸。正因如此,放眼當今世界,收“擁堵費”還只是“小眾”行為,僅有倫敦和新加坡等少數城市在實行。

世界各國解決交通擁堵的方法多種多樣,為什么北京非盯著收費不放?《中國青年報》提出了更深層次的問題——交通擁堵費,實際上是讓車主為政府的錯誤埋單。先把城市弄堵了,然后再收費,這違背了一個基本的市場規則和法治原則:即不能讓任何人從自己的錯誤中受益。

調查

社會撫養費應該怎么用?

社會撫養費每年收了多少,去向何處,至今是個謎。目前多位律師已聯合向國家和各省財政、計生部門申請信息公開。

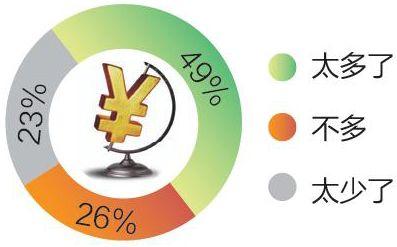

1 .社會撫養費收得多嗎?

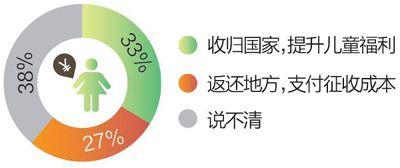

2.你希望這筆錢如何使用?

3社會撫養費綁架了計生政策嗎?

你支持“教師節”改日期嗎?

延續了29年的9月10日“教師節”,今后可能要改日期了。國務院法制辦公布《教育法律一攬子修訂草案(征求意見稿)》,稿中擬規定,每年9月28日孔子生日為教師節。

1你支持教師節改日期嗎?

2.改在9月28日合理嗎?