進出口貿易對我國碳排放影響的實證研究

——基于省際面板數據(2000-2008)的分析

周啟運,黃佑軍

(佛山職業技術學院財經管理系,廣東 佛山 528137)

▲經濟論壇

進出口貿易對我國碳排放影響的實證研究

——基于省際面板數據(2000-2008)的分析

周啟運,黃佑軍

(佛山職業技術學院財經管理系,廣東 佛山 528137)

進出口貿易對碳排放的影響,主要通過規模效應、結構效應以及技術效應來實現,而其中的影響有正有負。通過利用我國2000-2008年的省際面板數據,分別檢驗進出口貿易對碳排放強度、碳排放總量的影響。結果發現,進出口貿易對我國減少碳排放總量、降低碳排放強度具有明顯的效果。另外,碳排放強度、碳排放總量與人均收入水平之間的關系分別是倒U型、完全負相關,而它們與第二產業的發展存在正相關。最后,提出我國的減排應以發展經濟、提高收入水平為基礎、以工業化與低碳化相結合為主要方向、以國際貿易作為切入點。

進出口貿易;碳排放總量;碳排放強度

全球氣候變暖是當前主要國際環境問題之一,其主要起因是人類經濟活動中的化石類能源消耗所引起的溫室氣體排放劇增,而其中以CO2為主。故本文中的碳排放具體為化石類能源消耗中的CO2排放量(分別采用排放強度和排放總量兩個指標來衡量)。根據國際能源署統計(International Energy Agency,2009),2007年我國由于消費化石類能源而排放的CO2量已經超過美國,躍居全球第一。因此,2009年底我國宣布了到2020年的碳排放強度(即單位GDP的碳排放量)將在2005年的基礎上下降40%-45%的減排目標。為了實現該減排目標,有必要了解造成我國碳排放激增的因素。對外貿易是我國經濟發展的主要驅動力之一,2008年我國的出口額居世界第二、進口額居世界第三(WTO,2009)。因此,研究進出口貿易對我國的碳排放影響,對制定我國的減排戰略及減排約束下外貿發展戰略具有重要意義。

一、相關研究綜述

作為貿易大國和碳排放大國,研究中國的進出口貿易對碳排放的影響引起了眾多學者的興趣。在國外,采用投入——產出模型、評估中國與他國的的雙邊貿易中隱含碳的文獻比較多。經典之作是Shui[1]和Harriss(2006)對1997-2003年中美雙邊貿易中隱含碳的研究。該研究主要針對進(出)口商品的隱含碳與國內(外)生產所需的碳排放進行比較,分析進(出)口貿易對貿易雙方乃至全球碳排放量的影響。此外,You Li[2]和C.N.Hewitt(2008)對2004年中英貿易的隱含碳、Gerilla[3]等(2002)對中日貿易的隱含碳分別進行研究。上述研究得出的結論基本相同,對我國而言,凈出口增加了我國的碳排放量,而在一定程度上減少了主要出口伙伴英國、日本、美國等國的碳排放量。進出口貿易商品中的隱含碳研究,從最終需求的角度明確了進出口雙方的碳排放量,有利于減輕我國的減排壓力。

在國內,對于國際貿易對碳排放的影響有兩種不同的看法。一種是與上述國外研究的結論相似,認為國際貿易增加了我國的碳排放。齊曄、李惠民和徐明(2008)采用投入產出法,對我國1997-2006年的進出口貿易中的隱含碳進行了估算。劉強等(2008)采用生命周期評價(Life Cycle Assessment, LCA)的方法來估算我國2005年出口貿易產品碳排放量。許廣月和宋德勇(2010)采用VAR模型,對我國1980-2007年的出口貿易與碳排放量之間的關系進行研究。上述研究采用的方法雖有差異,但是得出的結論基本相同,即出口貿易增加了我國的碳排放。另一種觀點認為,國際貿易有利于我國減排。李秀香、張婷(2000)采用簡單的回歸分析對我國1981-1999年的出口貿易與CO2排放量的關系進行研究,發現貿易自由化最終導致了CO2排放量的增幅下降。李小平、盧現祥(2010)采用我國27個工業行業與G7和OECD等發達國家的貿易面板數據進行分析,發現國際貿易減少我國工業行業的CO2量。王偉群、周鵬和周德群(2010),認為對外開放對東北、西部地區的CO2排放績效提高的影響顯著,而對其他地區則不顯著。

上述國內外研究結果的差異,根源在于研究的具體對象有所不同。僅關注貿易商品的隱含碳的研究大都認為國際貿易增加了我國的碳排放,但是并沒有繼續深入研究進出口貿易通過對技術和產業結構的作用,進而引起我國碳排放強度和碳排放總量變化的影響情況。而認為進出口貿易有利于我國碳減排的文獻,大多借鑒了Copeland and Taylor(2003)[4]的觀點,把影響碳排放量的規模效應、技術效應和結構效應等因素與進出口貿易結合起來,探討貿易活動對碳排放的總體影響。本文的研究是在后者的基礎上進行的,綜合考慮進出口貿易對碳排放影響的規模效應、技術效應和結構效應。在研究方法上,先利用碳排放系數方法,計算2000-2008年各省、自治區、直轄市的一次能源碳排放量,再采用省際面板數據分析進出口貿易對我國碳排放的影響。與其他研究相比,本文分別估算了進口、出口對碳排放強度、碳排放總量的影響,以便全面深入研究進出口貿易對我國碳排放的影響。

二、模型的構建

(一)進出口影響碳排放的途徑。

本文借鑒Grossman(1994)[5]和Copeland and Taylor(2003)的觀點,把碳排放看作是生產活動的副產品,而進出口貿易通過規模效應、技術效應和結構效應原理,影響我國的碳排放。首先,國際貿易擴大生產規模,在其他條件不變的情況下,促使碳排放總量同步增長。其次,國際貿易導致產業結構變化,而其對碳排放影響的方向取決于要素稟賦假說(Factor Endowment Hypothesis,FEH)和污染天堂假說(Pollution Haven Hypothesis,PHH)中哪個成立。如果要素稟賦假說成立,則我國在碳排放較少的勞動密集型產業具有比較優勢,從而降低碳排放強度(一般認為勞動密集型產業的碳排放強度相對較低)。但其對碳排放總量的影響不確定,因為即使碳排放強度下降,但是國際貿易通過產業結構變化,可使經濟總量擴大(即規模效應)。而如果污染天堂假說成立,則由于我國碳排放管制相對寬松,導致發達國家的碳排放密集產業向我國轉移,此將導致碳排放強度上升、碳排放總量增加。最后,國際貿易影響我國低碳化技術,從而減少碳排放。國際貿易主要通過兩條途徑影響我國的低碳化技術:一是國際貿易中有關碳排放的規則,迫使我國采用低碳化技術進行生產;二是國際貿易為我國學習國外的低碳化技術提供機會,特別是從國外進口低碳排放的機器設備和技術。而國際貿易部門的低碳化技術擴散到其他非國際貿易部門(國際貿易的技術溢出效應.),將導致全國范圍降低碳排放強度、減少碳排放總量。可見,國際貿易對我國的碳排放的影響有正反兩個方面,需要進行檢驗才能確定其總的影響效果。

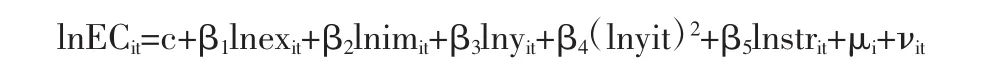

(二)模型的設定。

為了全面、深入地認識國際貿易對我國碳排放的影響,本文在Matthew A..Cole,Robert J.R.Elliott[6]和Shanshan Wu(2008)模型的基礎上,分別探討進出口貿易對碳排放總量、碳排放強度(單位GDP的碳排放量)影響。同時選擇人均GDP和產業結構(第二產業增加值與第三產業增加值之比)作為控制變量。因此本文設定如下的模型:

其中,i和t分別代表省(自治區、直轄市)和年度;ln表示對變量取自然對數。EC分別用各省(直轄市、自治區)總的碳排放量(TEC)、碳排放強度(INEC)來表示。如果進出口貿易對上述兩個因變量的作用的方向一樣,則它們對碳排放的影響將得到進一步肯定。μi和νit分別表示不可觀察的各省(直轄市、自治區)的個體差異和隨機擾動項。c代表常數項。而ex和im分別代表我國的出口、進口貿易分別占GDP的比例,國際貿易對碳排放的影響有正有負,所以β1、β2是正是負尚不能確定。y表示人均GDP,由于尚不能確定對于碳排放而言環境庫茲涅茨假說是否成立,故β3、β4正負也不能確定。str為第二產業增加值與第三產業增加值之比,由于第二產業的能源消耗一般大于第三產業,所以估計β5為正數。由于本研究的面板數據是“時間短、截面寬”,故采用面板結構的工作文件(Panel workfile)進行分析。

四、數據說明和計量回歸結果分析

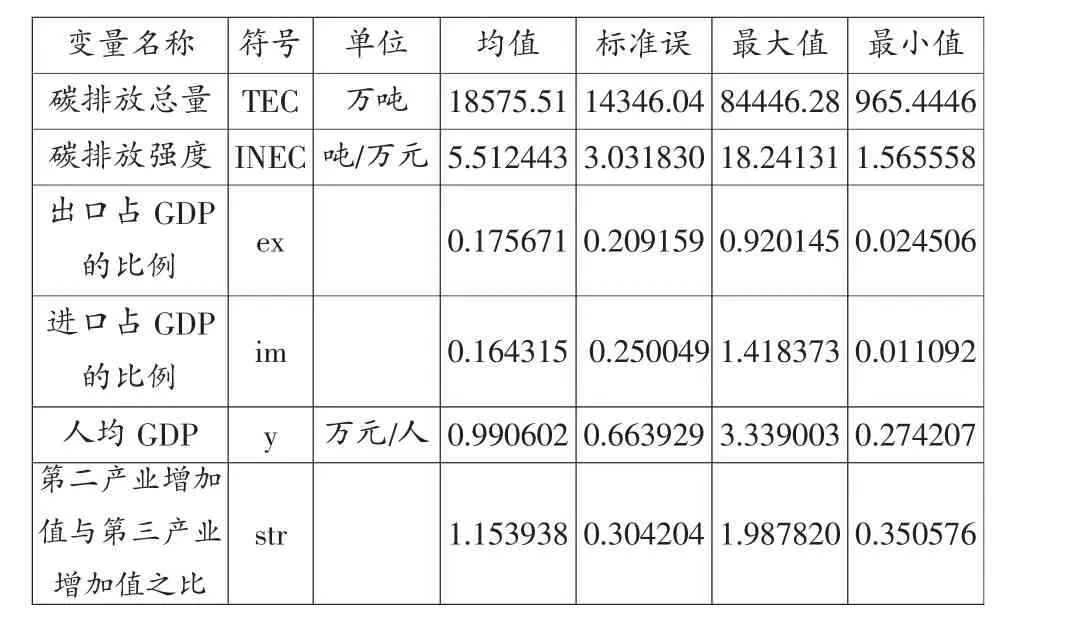

(一)數據來源和說明。

本文選取我國30個省、自治區、直轄市作為研究對象(西藏、臺灣、香港、澳門,由于數據可獲性的原因,沒有包括進來),樣本期間為2000-2008年。除碳排放量外,上述數據來源于《中國統計年鑒》、《新中國六十年統計資料匯編》和《中國能源統計年鑒》。進出口貿易按年平均匯率轉換為人民幣計算,涉及價格因素的指標采用平減指數調整為按2000年不變價格計算。而各省、自治區、直轄市的碳排放總量為其煤炭、原油和天然氣三種一次能源消耗量與相應的碳排放系數的乘積之和,碳排放強度為碳排放總量除以按不變價格計算的GDP。相關數據的統計性描述見表1。

表1 主要變量的統計性描述

表2 回歸結果

(二)回歸模型的選取和檢驗。

對兩個模型進行豪斯曼檢驗(Hausman test)均失效,原因在于30個省、自治區、直轄市的經濟結構具有相似性,導致各截面具有相關性。通過進一步對比固定效應和隨機效應的系數方差,發現兩者的差異較大,故本文采用固定效應模型比隨機效應模型更為合理。在具體的回歸分析中,采用最小二乘法(OLS)進行估計,具體回歸結果見下表2。上述兩個模型的可決系數均在95%以上,說明模型的擬合效果都比較好;兩個模型的系數都通過10%以內的顯著性水平檢驗。

(三)回歸結果分析。

1.進出口貿易對我國減排具有明顯作用。

在兩個模型中,進出口貿易的系數均為負數,說明進出口貿易有利于我國減排,即減少碳排放總量、降低碳排放強度。這表明國際貿易影響我國碳排放的技術效應和結構效應中的要素稟賦作用大于其規模效應。進一步,在兩個模型中,出口的系數均明顯大于進口系數,表明出口的減排作用大于進口的減排作用。我國進口的減排作用相對較低,一是進口貿易對碳排放的規模效應相對較少。多年來我國對外貿易處于順差狀態,進口規模較小,導致其減排作用較小。二是進口貿易對碳排放的技術效應受到外部和內部的約束,沒有得到很好的發揮。從外部看,以美國為代表的發達國家對華技術和設備出口實施嚴格管制,導致我國從該國進口的低碳化技術和設備(如清潔能源和新能源的技術、設備)也只是應用性的,從而降低了進口貿易中的技術效應。美國對華高新技術商品出口占我國高新技術產品進口總額的比重長期呈下降趨勢,從2001年的18.3%下降至2008年的8%。從內部看,由于研發投入不足等原因,對進口的低碳化技術學習、吸收、創新不足。

而出口的減排作用相對較高,主要是我國出口受到國內外減排的約束,迫使其設法通過結構調整和技術創新來降低碳排放強度、減少碳排放總量,并帶動全國范圍的減排。自2000年以來、特別是在2002年批準《聯合國氣候變化框架公約》與《京都議定書》以后,我國陸續采用調整出口退稅、征收出口關稅、降低出口配額、禁止或限制加工貿易等手段,限制高污染的、高能耗的產品出口。其中最具代表性的是鋼材產品的出口政策變遷。我國是鋼鐵出口大國,2008年直接出口折合粗鋼達6000萬噸,占世界鋼鐵貿易量的15%。而鋼鐵產業屬于高能耗、高排放的產業,采用高爐工藝每生產1噸鋼將排放2.5噸CO2,而采用電爐工藝每生產1噸鋼要排放0.5噸的CO2。在全球應對氣候變化的大背景之下,我國從2004年開始陸續調低鋼材產品退稅率,到2005年則取消生鐵、鋼坯等鋼材半成品的出口退稅,2007年后對鋼材等產品征收出口稅,2008年進一步大幅提升鋼材產品的出口稅率。2008年底,受金融危機的沖擊,上述出口政策有所微調。而我國的鋼鐵產業出口,可能因高排放而受到發達國家的制約。2009年,美國制造商聯盟執行董事Scott Paul就以我國鋼鐵生產的CO2排放量是美國同行業的2-3倍為由,建議美國應向從中國進口鋼鐵征收費用。此外,美國眾議院于2009年6月通過了《2009美國清潔能源和安全法》,該法案規定從2018年開始,其有權要求進口商從包括中國在內的不實施國際減排義務國家進口商品時,必需購買排放配額,其實質是征收碳關稅。可見,國內、外的壓力促使我國鋼鐵產業通過結構調整和技術創新,降低出口貿易的隱含碳。在結構上,關停三百立方米及以下高爐產能和二十噸及以下轉爐和電爐產能,以淘汰高能耗的產能;組建特大型鋼鐵企業,如武漢鋼鐵與柳州鋼鐵的兼并重組,以增強自主創新能力與國際競爭力。在技術上,加大節能減排技術研發的力度。而鋼鐵產業屬于我國的支柱產業,其減排將在其他產業中起到示范作用,并通過技術擴散效應,帶動全國的減排。

2.碳排放與人均收入水平之間的關系。

在模型1中,人均收入(y)及其平方(y2)的系數均分別為正、負,表明碳排放總量與人均收入水平之間存在倒U型的關系,環境庫茲涅茨假說成立。即在初期,碳排放總量隨著人均收入水平提高而增加;而當人均收入水平上升到一定程度后,出現拐點,其隨人均收入水平的繼續提高而下降。而在模型2中,人均收入(y)及其平方(y2)的系數均都為負,表明碳排放強度一開始就隨人均收入水平的提高而下降,環境庫茲涅茨假說成立不成立。李小平、盧現祥(2010)采用行業面板數據分析的研究也表明,當因變量為碳排放總量時,環境庫茲涅茨假說成立;而當因變量為碳排放強度時,環境庫茲涅茨假說不成立,這與本研究的結論同。這可能是我國的減排指標為什么選擇碳排放強度的原因之一。即對于碳排放總量而言,環境庫茲涅茨假說成立,即在經濟發展初期,要控制碳排放總量必然犧牲經濟利益。

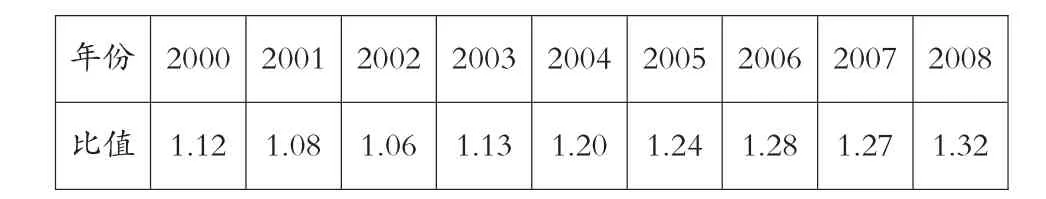

3.第二產業發展增加碳排放。

在兩個模型中,第二產業增加值與第三產業增加值之比(str)的系數均為正數,與我們的預期一致,表明發展第二產業將增加碳排放。這是因為,與第三產業相比,第二產業一般是高能耗、高排放的產業,故其發展將增加碳排放。但是,我們不能為了減排而跳過第二產業去發展第三產業。因為對我國這樣的發展中國家而言,從整體上看,工業化是不可逾越的階段。從表3可以看出,我國第二產業增加值與第三產業增加值之比從2000年的1.12上升到2008年的1.32,表明我國從總體上還處于工業化過程中。可見,對于我國這樣的發展中大國而言,純粹為了減排而跨過工業化階段而發展第三產業是不可取的,當然對個別區域是可行的。

表3 我國的第二產業增加值與第三產業增加值之比

五、政策建議

(一)發展經濟、提高收入水平是我國減排的基礎。

碳排放與經濟發展水平密切相關,即碳排放總量隨著人均GDP的增加是先增后減,碳排放強度則隨人均GDP的提高而下降。因此,減排并不意味著停止經濟發展,反而要加快經濟發展。從中引申出的政策涵義是,減排必須以發展經濟、提高收入水平為基礎,特別是對我國這樣的發展中大國而言。因此,在實踐中要協調減排和經濟發展的關系,而不是把兩者對立起來的。

(二)工業化與低碳化相結合是我國減排的主要方向。

第二產業的發展雖然增加碳排放,但是對我國這樣的大國而言工業化是不可逾越的階段。因此,為了實現工業化和減排的雙重目標,必須將工業化與低碳化有機地結合起來。其重點是,利用低碳化技術改造傳統的工業化,如進一步降低鋼鐵產業的能耗水平、發展碳捕存(CCS)等。當然,對于北京、上海等相對發達的地區而言,后工業化(發展第三產業)則是它們減排的主要方向。同時,它們應該利用其研發優勢,為全國提供低碳化技術,并在國際同類技術中占據領先地位。

(三)積極開展國際貿易是我國減排的切入點。

國際貿易是實現經濟發展、提高收入水平、調整產業結構、獲取先進低碳化技術的重要手段。因此我國不能因出口貿易中存在隱含碳的轉移,而放棄鼓勵出口的貿易政策。我們更應看到其通過結構效應和技術效應產生的減排作用。當然,我們要繼續對高污染、高能耗的產業出口采取嚴格的管制,迫使其進行減排。同時,根據《聯合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》,發達國家有義務以優惠條件向我國這樣的發展中國家轉讓先進的低碳化技術。因此,要求美國等發達國家放松對華技術、設備出口的嚴格管制,讓我國能進口先進的、關鍵的低碳化技術。并且增加研發投入,加強對進口的低碳化技術的學習、吸收、創新,讓其更適合我國的實際需要。此外,要加快低碳化技術從國際貿易部門向非國際貿易部門的轉移,增強全國的減排效果。

[1]Bin Shui,Robert C.Harriss,The role of CO2embodiment in US–China trade[J].Energy Policy 34(2006)4063–4068.

[2]You Li,C.N.Hewitt.The effect of trade between China and the UK on national and global carbon dioxide emissions[J]. Energy Policy 36(2008)1907–1914.

[3]Gerilla,G.P.,Kagawa,S.,Inamura,H.A comparison of carbon emissions from international trade—a case of Japan and China[EB/OL].In:14th International Conference on Input–Output Techniques,Mon-treal,Canada.http://www.io2002conference.uqam.ca/english/the_conference/papers_g.html.

[4]Copeland,B.M.Taylor.Trade and the Environment:Theory and Evidence[M].Princeton and Oxford:Princeton University Press,2003.

[5]Grossman,G.,A.Krueger.Economic Growth and the Environment[R].NBER Working Paper,No.4634,1994

[6]Matthew A.Cole,Robert J.R.Elliott,Shanshan Wu. Industrial Activity and the Environment in China:An Industry-Level Analysis[J].China Economic Review,19.

責任編輯 郁之行

F124.5

A

1003-8477(2013)10-0069-03

周啟運(1974—),男,經濟學博士,佛山職業技術學院財經管理系教師。黃佑軍(1974—),男,佛山職業技術學院財經管理系副教授。