從符號學角度看景區品牌與城市品牌的傳播意義

饒鑒

(華中科技大學信息與傳播學院,湖北 武漢 430070)

從符號學角度看景區品牌與城市品牌的傳播意義

饒鑒

(華中科技大學信息與傳播學院,湖北 武漢 430070)

景區品牌和城市品牌的之間是一個相輔相成的過程。景區獨特的資源優勢能夠打造標志性的景區品牌,進而塑造具有差異化特征的城市品牌;固有的城市品牌也能夠助力景區的打造和景區品牌的建構。在這一過程中,景區傳播扮演著不可或缺的參與者、聯系者和推動者的作用。這一互相推動的過程的最終的目的是實現城市品牌的最優化。

景區品牌;城市品牌;景區傳播;符號學

基于文化學的研究成果認為,城市具有濃郁的地域文化特征,是一個地區物質文明和精神文明共同的形象載體。城市品牌則是將城市中的政治、經濟、商業、文化等社會價值整合應用而發展成的綜合性品牌。郭國慶、錢明輝與呂江輝(2007)認為,城市品牌是城市的整體風格與特征,是將城市歷史傳統、城市標志、經濟產業、文化累積與生態環境等要素凝聚而成的城市靈魂。[1]在這一過程中,景區品牌對城市經濟、商業、文化、歷史品牌等眾多側面都是不可或缺組成部分。以景區品牌推動和構建城市品牌的例子不勝枚舉。歷史古城,如西安、洛陽、登封等,側重其歷史積淀和人文底蘊,通過兵馬俑、白馬寺、少林寺等景區,打造出文化源脈、歷史重鎮的城市品牌;風景名城,如宜昌、麗江、九寨溝等,則依托風景資源,通過三峽、玉龍雪山、九寨溝等景區,打造出觀景休閑的城市名片;新興城市,如煙臺、青島、深圳等,則借助商業力量與景區品牌的聯姻,推出如張裕葡萄酒莊園、海洋極地世界、世界之窗等游樂型景區,打造出現代化、體驗型的城市名片。

隨著現代化城市聚集的快速發展,如何借助于景區傳播來推介城市品牌、如何打造和延展城市品牌就成為各級政府職能部門和學界業界共同關注的焦點之一。

一、符號與符號學

在探討景區品牌與城市品牌的符號學意義之前,我們首先要問:什么是符號?廣義來說,符號是用來代表或表示其自身之外的其他事物的任何物質存在。社會互動理論(social interactive theory)認為,人類社會的本質就是符號的互動。德國著名美學家馬克思·本澤(Max Bense)曾指出:“人不僅與事物發生關系,而且與符號發生關系,人的意識與其說是對象世界,不如說是符號世界。在整個人類的精神生活中,符號活動是目的性對象活動的基礎”。[2]符號的誕生是人類文明史上具有里程碑意義的事件,標志著人類的傳播可以不再局限于物質載體,而進入以符號指代物體的抽象交流層面。這伴隨著交流成本的降低和交流效率的提高,也伴隨著人類抽象思維能力的進步和生產力的提高。

現代符號學最強大的源頭和分支便是以瑞士語言學家索緒爾(Ferdinand de Saussure)為代表的結構主義符號學和以美國哲學家、符號學家皮爾士(Charles Sanders Peirce)為代表的實用主義符號學。索緒爾認為,任何符號都是由能指(Signifier)和所指(Signified)兩部分構成的,能指是符號的語音形象,所指是符號的意義概念,這兩部分的合體才是一個完整的符號。[3]任何事物的能指和所指之間的關系是隨意的,無需存在任何必然的聯系(如,動物“狗”和符號“dog”之間沒有任何關聯性,僅僅是由于約定俗成的能指和所指關系才使得“dog”成為動物“狗”的符號)。符號表意的完成依賴于長期的社會互動和社會傳播,將符號能指和所指之間的聯想關系固定化,使得“任何一個語言實體的存在都只能通過能指與所指間的聯想發生作用”。[3]由于索緒爾研究的對象是西文體系(希臘文、拉丁文和英文),這一原則更加明顯。

結構主義符號學的指示法和分類法,應用到品牌傳播的實踐上,便對應了品牌定位、建構、識別的基本要求:即品牌的符號形象本身可以是任意的,但與物質實體相關化或相似化的符號具有更密切的能指與所指關系;品牌的意義在于它的差異化,在于它與其他品牌的不同程度,在于它的與“眾”不同。

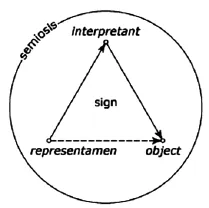

人類學和社會學意義上的“符號”則更多地借用了美國實用主義哲學家和符號學家皮爾士的思想,將符號視為對某種物體或可識別對象的指示、標志或象征。[4]皮爾斯對符號系統的研究更偏重于符號在人類總體經驗中的作用。他將索緒爾基于語言符號學的“能指”和“所指”關系推廣到所有的符號現象中,并在“能指”和“所指”的關系之外加入了“釋讀”這一維度。他認為,所有的符號都是由三個部分組成的:代表項(representamen),指涉對象(object)和解釋項(interpretant)。這三者是符號化過程中的最小單位的組成部分。任何一個符號都是這三者元素的三位一體化。(如圖1,皮爾士語義三角)。

圖1 皮爾士語義三角

皮爾士認為,符號自身無所謂指稱和表達。符號之所以成為符號,在于代表項(媒介)所代表的事物(對象)能夠被(解釋者)釋讀。代表項(亦稱媒介)可以是文字、圖形、聲音,也可以是感官的印象或者思想,在符號中主要行駛表述功能;對象可以是實物或想象物,是引起符號表述的發軔端;解釋是符號的意義過程,是符號在人腦中喚起的認知。解釋項是一個過程態,包含了兩個二元關系過程:從媒介到解釋,從解釋到對象。需要指出的是,任何符號的解讀都是依賴于符號的。也就是皮爾士所提出的“無限符號過程”理論。

皮爾士的實用主義符號學對結構主義符號學的重要補充在于加入了解釋者在整個符號構建中的作用,從而將符號從單純的語言學領域中解放出來,進入語義學的范疇。應用到品牌傳播實踐上,意味著品牌是由品牌符號(媒介)、品牌對象(產品)和消費者對品牌的解讀共同完成的。消費者在何種程度上能夠形成品牌符號和產品對象之間固定化的聯想就是品牌的要義之所在。

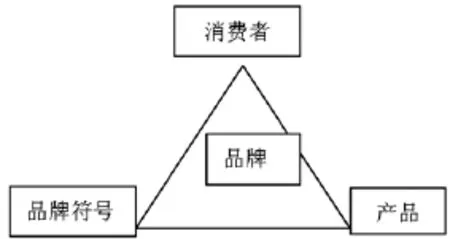

二、品牌、城市品牌與景區品牌

綜合結構和實用主義符號學要義,本文認為,品牌是指人為建構的,能夠對產品起到指示、標志或象征意義的文本、圖像、標識,乃至人物、事件和活動,是品牌對象、品牌形象和品牌聯想三要素的總和(見圖2,品牌符號的語義三角關系)。

圖2 品牌符號的語義三角

城市品牌和景區品牌,盡管其所指代的對象不同,在本質上與商品品牌無異,都是人為構建的,包含著對象、想象和聯想關系的三方要素的總和。這一點將在概念界定和文獻綜述部分加以詳細論述。綜合本節綜述可見,符號學理論為品牌、城市品牌和景區品牌的概念提供了有力的理論框架。從符號學的角度而言,任何品牌的創建都涵蓋了三個核心要素:創造品牌符號(代表項),賦予符號以內容和意義(對象),傳播符號和意義使得消費者(解釋者)完善從符號到對象的聯想過程。

品牌本質上是一種符號,包含著品牌形象、品牌意象和品牌聯想三個三位一體的要素。這三大要素構成了一個代表項、對象和解釋者之間相對穩定的三角形結構形態。其代表項關聯者,對象關聯者和解釋者關聯者分別對應了營銷學中由品牌形象、品牌識別和品牌溝通三個過程要素。從傳播學角度而言,則分別對應著傳播內容,傳播效果和傳播渠道三個傳播層次。

第一,品牌形象是指消費者對有關品牌的特定“聯想”、“知覺”或“態度”。這一概念從提出以來就一直是市場營銷研究和消費者行為研究領域的一個重要概念。目前關于品牌形象的界定很多,但基于消費者心理要素來界定品牌形象概念的做法在品牌形象研究中基本上一直處于主流地位。國外研究者們往往直接采用心理學術語來對品牌形象進行定義,如將其定義為消費者有關特定品牌的“聯想”或“知覺”、“想法”和“情緒”(Bullmore,1954)、[6]“觀念”(Gardner and Levy,1955)、[6]“理解”、“知覺”或“評價”(Friedlnann and Lessig,1987)、[7]“印象的總和”(Herzog,1963)[8]或者“態度”(Bird, Channon and Ehrenberg,1970[9]等。

第二,品牌識別可以看做品牌形象的傳播和營銷效果,是消費者能夠將該品牌與其他品牌形成差異化認知的程度,也是品牌行銷的關鍵。所謂品牌識別(Brand Identity),就是一個品牌在目標消費者心目中被認同的形象,是一個綜合的選擇、認知、再現的心理體驗。它包含了企業所期待的品牌的理想狀態,代表的產品及企業最本質、最具特色、最能對目標公眾產生極大吸引力的象征要素,是產品得以與其他產品形成差異化區分的核心價值。美國著名品牌管理和品牌營銷權威大衛·艾克在《品牌領導力》一書中指出,現代企業品牌打造的發展趨勢是品牌識別驅動而不是銷售驅動,[10]也就是說,未來商業品牌的建立不僅僅是依賴傳統的戰術性的方法,如標志設計和傳播、媒體廣告、促銷等,而應更側重于品牌識別戰略。

第三,品牌溝通是一個多方的、雙向的過程。企業品牌本身不僅僅是企業對品牌的自我規定,也包含著從消費者角度所生發的品牌體驗,以及競爭對手或市場競爭狀態所規定的品牌位置等概念。在品牌形象定位的過程中,品牌溝通包含著企業產品與競爭對手產品的溝通比較,從而確定差異化定位;在品牌傳播的過程中,品牌溝通包含了傳播渠道、傳播方式和傳播體驗的三者結合的傳播形態;在品牌識別階段,品牌溝通則是集傳播效果的檢驗和回饋為一體的信息反饋過程。可惜的是,由于傳播學與營銷學的學術分野,以品牌溝通為對象的相關研究并不多見,傳播學論述更是寥寥。盡管其基本理論框架在傳播學的內容研究、渠道研究和效果研究方面都能找到相應的支持,但卻鮮少綜合化的論述,更遑論以傳播學的視角考察品牌形象、品牌識別等商業行為。本文嘗試以傳播學視角切入,來觀察和論述營銷活動中的品牌傳播行為,以期為此研究空白聊做拋磚引玉之功。

同產品品牌構建一樣,城市品牌建構的首要條件是科學合理地進行城市品牌定位。城市品牌定位包含對城市既有形象與未來發展之描繪,可以是鞏固、拓展、乃至轉型。但是,同產品品牌不同,城市品牌所營銷的商品并非實際的產品,故無法明確地定義清楚(Ashworth&Voogd,1990)。[11]城市品牌建構不是一個空中畫餅的過程,而必須以城市本身所具有的條件為立足點,兼顧城市的傳統優勢與地方特色,結合城市的過去、現在及未來規劃,打造成具有差異性、可行性、發展彈性、與可持續性的城市品牌。所謂差異性,是指城市品牌必須結合自身特點實現獨特的品牌定位;所謂可行性,是指品牌策略必須與現有條件相結合,具備品牌操作性;發展彈性是指品牌定位不能局限于某一或某幾個有限的模式,而應該具備一定程度的兼容性,能夠隨著社會發展與變化,適時地發展或改變城市營銷定位,實現品牌邊際效應最大化;可持續性,是指城市品牌的定位不但要結合當前的社會局勢,更能預測未來一段時間內的趨勢和方向,使得城市品牌能夠在充足的時間內實現循序漸進的品牌增長和持續性的品牌經營。

建立在差異性、可行性、發展彈性和可持續性基礎上的城市品牌能夠極大地擴大城市影響力,形成城市的無形資產,為城市在多元競爭中贏得更多機會。城市品牌化的目的首先在于其功能性意義。定位明確、清晰、獨特的城市品牌能夠提高消費者或潛在消費者對其所能提供的服務、資源、環境的信賴,使其在決策過程中可以迅速加以評估,進而將特定的決策與特定城市品牌相連,形成消費忠誠度,使消費者愿意不斷造訪該城市。

景區品牌與城市品牌之間享有諸多共通性,如景區品牌同樣包含歷史、現狀、未來等要素,遠遠高于一般性商業品牌的涵蓋范疇;良好的景區品牌同樣受到既有客觀要素,如景區資源、景區區位、景區區域消費能力和景區競爭力等條件的制約;景區品牌建構同樣需要通過不同形式的、多層次的景區體驗來建構和鞏固。但另一方面,景區品牌較城市品牌而言,具備更多的商業化可行性空間。盡管景區品牌一定程度上受所在城市政治、經濟、文化條件的制約,但商業營銷手段與景區品牌的結合所締造的成功先例也屢見不鮮。

三、景區品牌與城市品牌的符號學傳播意義

景區傳播從形態上看是傳播學的分支,是指利用各種媒介手段對景區對象及其符號意義進行推廣、傳遞、廣播的過程。在符號學意義上,傳播加速并推動著能指和所指關系在社會層面的擴大和固化。具體到景區傳播而言,就是以傳播為手段,加速景區符號與景區對象之間的指代關系,使得潛在消費者(解讀者)能夠迅速地實現從景區符號到景區本身的聯想。

從符號學的角度而言,所指對象本身的具象化程度與符號能指和所指間聯系的穩固程度有極大的貢獻作用。景區品牌符號比城市品牌的符號所指更加具體,因而也更容易將經營者所希望的品牌定位與景區本身的物理存在結合為固定化的景區符號。如緒論中的理論框架所述,索緒爾符號學的一大貢獻在于指出符號的本質在于符號間關系。既定的符碼系統是由一系列互相聯系的符號組成的,并各自勾連,以節點網絡的形式存儲在人的記憶和認知系統中。固定的景區品牌符號能夠首先在消費者的腦海中形成為景區的特定記憶節點,并同時由于景區符號與城市符號之間的勾連關系,實現從景區到城市的符號聯想。從這意義上而言,對景區的體驗本身就包含了景區符號與城市符號之一體化的過程。

基于前文的概念界定,本文認為,鑒于我們絕大多數景區在物理空間和行政管轄上都歸屬于其所在城市的總體戰略布局,因而,就我國國情而言,景區傳播是城市品牌的直接組成部分。其傳播行為往往是由城市宣傳部門參與或者規劃,隸屬于城市傳播的大框架下。因此,從景區傳播角度切入的城市品牌構建,不僅僅提供了景區品牌如何以點帶面的視角,同時也可以從景區傳播的角度窺見城市整體傳播的宏大格局。

四、結語

景區品牌和城市品牌之間是一個相輔相成的過程。景區獨特的資源優勢能夠打造標志性的景區品牌,進而塑造具有差異化特征的城市品牌;固有的城市品牌也能夠助力景區的打造和景區品牌的建構。在這一過程中,景區傳播扮演著不可或缺的參與者、聯系者和推動者的作用。這一互相推動的過程的最終的目的是實現城市品牌的最優化,使社會受眾能夠明確地了解和知道某一區域,并將某種符號形象和聯想與這個城市的存在自然聯想在一起,從而引起人們的意識、觀念和思維方式產生改變,進而帶來行為方式的轉變,以移居、投資、旅游、消費等各種形式最終促進城市的發展和繁榮。

[1]郭國慶,錢明輝,等.打造城市品牌提升城市形象[N].人民日報,2007-09-03.

[2]馬克斯·本澤,伊利莎白·瓦爾特.過億符號學及其在設計中的應用[M].徐恒醇,譯.北京:中國社會科學出版社,1992.

[3]費迪南·德·索緒爾.普通語言學教程[M].高名凱,譯.上海:商務印書館,1996.

[4]查爾斯·桑德斯·皮爾斯.皮爾斯文選[M].涂紀亮,周兆平,譯.北京:社會科學文獻出版社,2006.

[5]Bullmore,J.The Brand and Its Image Revisited[J].International Journal of Advertising,1984,(3).

[6]Gardner,B.,&Levy,J.The Product and Brand[J].Harvard Business Review,1955,3(4).

[7]Featherman,S.,A Paul Pavlou.Predicting e-services Adoption:A Perceived Risk Facets Perspective[J].International Journal of Human-Computer Studies,2003,(59).

[8]Herzog,H.Behavioral Science Concepts for Analyzing the Consumer,Marketing and the Behavioral Sciences[M].Perry Bliss ed.,Boston:Allyn and Bacon Inc.,1963.

[9]Bird,M.,Channon,C.,&Ehrenberg,A.S.C.Brand image and brand usage[J].Journal of Marketing Research, 1970,(7).

[10]Aaker,David A.,Joachimsthaler E.Brand Leadership [M].New York:Free Pr,2002.

[11]Ashworth,G.J.&Voogd,H.Selling the city:marketing approaches in public sector urban planning[M].London: Belhaven Press,1990.

責任編輯 郁之行

F293

A

1003-8477(2013)10-0092-04

饒鑒(1980—),男,華中科技大學信息與傳播學院博士,湖北工業大學藝術設計學院副教授。

2012年度湖北省教育廳人文社會科學研究項目“城市品牌符號嬗變與重建研究”(2012G065)。