微天下

@黃少卿:

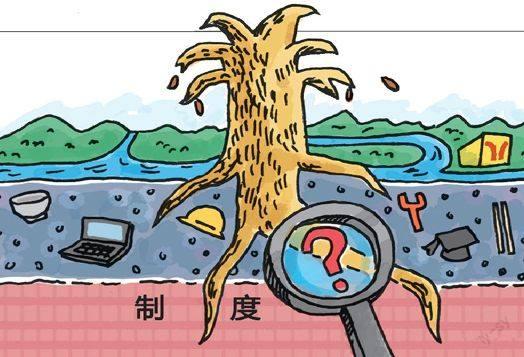

動不動就把社會問題的根源歸咎為制度,似乎“制度一改,好事自然來”!這是一種淺薄,也是懶惰!一個簡單的反問是:如果你設想的制度這么好,為什么它就這么難變成現實?在經濟學分析中,制度根本不是第一層次的約束條件,第一層次是地理和資源稟賦,第二層次是社會結構,也許第三層次可以談到制度。

@我是西蒙周:【全民腐敗】當今社會,正是人人都要踮起腳尖、生怕自己吃虧的時代。當少部分人為非作歹、巧取豪奪、侵占別人利益時,因法治不彰,你無法有效制止他們,你就只有想方設法將自己的利益最大化。從小處講,你在趨利避害;從大處講,它必然促使這個社會一天天地爛下去。

@金融家微博: 【王石:我們不是黑人和白人,我們是農民和城里人】我們知道美國在1960年代黑人的民權運動,就是黑人和白人有同等的權利,同等坐車、上學、去餐館吃飯,這是最基本的,是你作為一個人的權利。在中國何嘗不是呢?我們不是黑人和白人,我們是農民和城里人。一個是一等公民,一個是二等公民。

@石康:為了使家庭成為避風港,中國父母最終紛紛利用本能,把孩子教育成與他們類似,從而成功地克服了來自遙遠的國際社會的影響。地理上的距離是絕對的。你母親為你做上10頓飯,就能抵得上一本世界名著,前者直指感情而不是理智,最終你發現血濃于水,豬倌兒的孩子奮斗成功當上縣長后同樣不愛洗腳愛說謊。

@陳江:中年人總是提醒年輕人:生活比你們想象的復雜得多;而老年人往往告訴中年人:生活比你們想象的要簡單得多。我們總是渴望著“有深度”,然而深度往往帶來憂郁。快樂來源于淺薄,這種淺薄不是無知,不是輕浮,而是在紛繁人世浸淫半生后依然能保持本真。生活在表層,其實最快樂。

@劉墉:20幾歲,畢業證書是你的文憑;30幾歲,工作經驗是你的文憑;40幾歲,事業成就是你的文憑。就算頂尖大學畢業,一張紙又能管用幾年?不能與時俱進溫故知新,還是可能被社會死當。好漢不提當年勇,數風流,不必回首,只看今朝!

@薛兆豐:不滿現狀,是人天性。把現狀罵得越臭,仿佛顯得自己越高遠。說什么春秋時代,中國人是用腦看世界,今天的人是跪著看世界。問問自己愿意投胎到哪個年代吧。參觀完故宮,我連做皇帝的興趣都沒有了。我可不愿意用春秋時代的腦子看世界,我要當個2010后!

@徐小平:參加一個會議講興趣與事業的關系:興趣就是事業,是人生的原動力—人人都有好奇心、求知欲,它們是興趣的起點;興趣升溫就是激情,激情固化就是我們愿意為之奮斗一生的理想。不蘊含并燃燒著個人興趣、激情的理想是別人的“理想”,為你并不認同的理想奮斗,是被綁架的人生。你的興趣是什么?

中國人“到此一游”寫進埃及神廟

5月25日,“在埃及最難過的一刻,無地自容。”網友“空游無依”的一條微博迅速引發熱議,他在埃及擁有3000多年歷史的盧克索神廟的浮雕上看到有人用中文刻著“丁錦昊到此一游”,為國人輕易毀壞千年文物的行為感到震驚和羞愧。網友大量轉發該微博,并“人肉”出丁錦昊是一位中學生。國人類似的不文明行為在國內外屢屢發生,旅游界人士也呼吁,國人應有文明旅游的共識。

@丁來峰: 【丁錦昊“到此一游”反思】如果我們強拆了古都城墻都沒有道歉,如果我們夷平了千年古剎都沒有道歉,如果我們推倒了萬人坑紀念碑都沒有道歉,如果我們破壞了文物古建都沒有道歉,如果我們污染了名勝遺跡都沒有道歉……我們還有什么臉要求一個涂鴉的孩子道歉?

@俞敏洪:到中國每一個旅游點,都有“到此一游”的字樣。在國外寫了大家知道羞恥,為什么在國內就不知道羞恥呢?我們應該學會先愛護自己的文物,應該懂得在自己臉上寫字也是羞恥。孩子可以原諒,大人應該進步。

@方漢奇:中國人在公共場所題個字什么的,是一種文化傳統。高檔一點是題詩。唐人就有“每到驛亭先下馬,循墻繞柱覓君詩”的說法,也還有過崔顥題詩李白擱筆的佳話。中檔的是題字。低檔的就只剩下“到此一游”了。這是缺乏傳播媒介時代的產物,如今各種媒介并存,交流手段充分,就不該再做這種有損文物的勾當了。

@曾奇峰:人活在這個世界上,都想留下到此一游的痕跡。最自然的是吃喝拉撒,做代謝的工具,了其一生。還有立言立身立德之類。最殘酷的“到此一游”,是殺人無數,以能操縱別人生死的世俗權力,使自己幻覺般地認為也可以操縱自己的生死。這樣的惡魔,并不是僅在歷史中。好在死神無情,風景區刀刻的字跡又算什么。