看奧斯卡如何談政治

趙柔柔

第85屆奧斯卡似乎對政治、歷史題材情有獨鐘:曾獲得金球獎、背景為伊朗人質危機的《逃離德黑蘭》不僅摘下了最佳影片大獎,同時也將最佳改編劇本、最佳電影剪輯收于囊中;而曾被認為會壓過《逃離德黑蘭》的熱議影片《林肯傳》則拿下了最佳男配角和最佳美術指導兩個獎項;此外,獲得了最佳音效獎、同樣被選入最佳影片提名名單的《獵殺本·拉丹》更是選定了一個時事題材,即2011年5月1日發生的震驚世界的本·拉丹之死。

這3部名利雙收的電影,雖然在題材和講述方式上各有不同,卻在對“歷史”的使用上有著相似的意圖, 盡管文化工作有其復雜的生成機制,但與現實政治的彼此介入卻無可避免。

重寫歷史:個人英雄主義的勝利

曾執導、主演過《城中大盜》和《失蹤的寶貝》的本·阿弗萊克這一次終于把目光移向了他熟悉的波士頓之外—同樣由他執導并主演的《逃離德黑蘭》選擇了伊朗人質危機作為它的歷史坐標。

1979年,隨著伊朗伊斯蘭革命的爆發,一些以伊朗學生為主體的民眾占領了美國大使館,并扣押了使館內的66名工作人員。這一事態令美國大感受辱,非但未引渡當時已得癌癥的伊朗國王巴列維,相反吉米·卡特總統制定了“鷹爪計劃”試圖營救人質。人質危機并未因為巴列維國王病逝有所改變,持續了444天后才在美國大選、卡特落敗后的第二天,由伊朗主動釋放人質宣告結束。

《逃離德黑蘭》有意再現了這段歷史場景。影片結束時,一系列對比圖隨著字幕浮現,一邊顯然是歷史影像資料,如伊朗人點燃美國國旗等等,另一邊則是影片中對它們的“高仿”,構圖、機位幾乎都是一樣的。曾在學校主修過中東關系的本·阿弗萊克在影片中也總是嘗試將來自不同立場的敘述平行剪輯在一起,以獲得一種看起來公允的語調。

《逃離德黑蘭》所選取的故事—6名逃入加拿大使館的工作人員被中情局特工化裝為電影制作人員將其救出—在個人英雄主義的彌合作用下,危機四伏、動蕩不安的歷史背景得到柔化,而援救成功的事實也沖淡了外交失敗帶來的嚴重后果。

諷刺的是,《逃離德黑蘭》自在加拿大上映后,曾不斷地受到關于“歷史真實性”的質疑。片中提到的那位加拿大外交官肯·泰勒首先發難,認為影片過度夸大了中情局的作用和個人英雄主義,而貶低了加拿大方面在促進此事上的積極作用。影片很快也收到了來自于伊朗文藝行政主管部門的反饋,指責它丑化了伊朗人民和革命者,因此伊朗官方決定今年將就同樣題材拍攝一部《總參謀部》來進行反擊。網上熱傳的一篇英國影評也指出,《逃離德黑蘭》中美國的場景多在軌道和三腳架上拍攝完成,因此畫面平穩固定,而在伊朗的段落則多為手持拍攝,因此看起來動蕩不安—這種程式化和陳舊的手法無疑表露出了充滿偏見的陳詞濫調。

不過,歷史事件在《逃離德黑蘭》中的角色實際上是頗為曖昧的。這部影片所選取的故事—6名逃入加拿大使館的工作人員被中情局特工化裝為電影制作人員將其救出—在人質危機結束后的20年內始終是個秘密,直到20世紀末才在特工安東尼奧·門德斯所著的《偽裝大師:我在中央情報局的秘密生涯》中被詳細講述出來。不難看出,這種避重就輕的選擇讓《逃離德黑蘭》得以繞開重重陷阱,獲得一個安全的講述位置。比如,一個將伊朗與美國民眾相互敵視情緒、官方新聞對對方的指責、人質所受到的恐嚇等等平行剪輯的段落之后,緊接著呈現在觀眾面前的,卻是一個非常冷靜而溫情的時刻,即特工門德斯在公寓里打電話給兒子。這樣的處理一方面巧妙、似乎“不偏不倚”地處理了緊張的歷史情境,另一方面也給門德斯一個“超然事外”的位置,仿佛整個歷史事件對他來說沒有任何色彩,只是阻撓他完成任務的困難要素而已。而片名“Argo”(阿爾戈號)更是把隱喻用到極致。它不僅僅是那部“假影片”和其中的那艘太空船,更重要的是,它提示著一個古老的神話,即希臘英雄伊阿宋乘坐“阿爾戈號”出海尋找金羊毛。此時,伊朗無疑是那個既有“金羊毛”又有“毒龍”的危險/誘惑之地,而門德斯也悄然披上了一層古希臘英雄的外衣,于是,整個營救計劃便充滿了歷險色彩,從一次復雜、危險的政治事件蛻變為了一個緊張刺激的歷險故事。

在個人英雄主義的彌合作用下,危機四伏、動蕩不安的歷史背景便如同褪了色般溫和下來,而援救成功的事實也沖淡了外交失敗帶來的嚴重后果。這種“柔化歷史”似乎別有深意:事實上,伊朗人質危機直接影響了當時的美國總統大選,令追求連任的民主黨總統吉米·卡特敗選,而伊朗選擇在里根上任后的第二天釋放全部人質,也無疑是打向卡特及民主黨的一記耳光。以此為參照,政治立場上一直堅定站在民主黨一邊的本·阿弗萊克與著名影星喬治·克魯尼(《逃離德黑蘭》的制片方),恰選在民主黨總統奧巴馬追求連任之年拍攝、上映《逃離德黑蘭》,其醉翁之意便也可知一 二了。

遲到的“死亡確認”

如《逃離德黑蘭》一樣,《獵殺本·拉丹》也同樣被指責為支持現任總統奧巴馬競選連任的工具。這個指責并不意外:作為奧巴馬在任期間的最大功績,海豹六隊突襲本·拉丹行動的成功,在去年以影像的方式呈現出來顯得頗為“及時”。為了回避美國總統大選的風頭,發行公司索尼和導演凱瑟琳·畢格羅只得決定將影片映期從之前的10月份向后推遲了兩個月。不過,另一部同樣以刺殺本·拉丹為題材的小成本影片《海豹六隊》卻如期在11月份上映了。

稍作對比可以發現,盡管《獵殺本·拉丹》的前半部分是以情節劇的方式來敘述女特工“瑪雅”搜查本·拉丹藏身之處的過程,然而兩部電影的后半部分卻極為相似,即都是以頗為紀實的風格將突襲本·拉丹的行動始末細節一一呈現出來,時間上也幾乎與突襲真實過程相當。在如此相近的時間里,為何要如此急迫地在熒幕上一而再地“殺死”本·拉丹呢?

一個在兩部影片中都提到的細節似乎可以回答這個問題:在確定了本·拉丹藏身于巴基斯坦之后,中情局馬上遇到一個至關重要的選擇,即究竟是應該派特種部隊進行突襲,還是投擲炸彈。雖然“瑪雅”認為投擲炸彈顯然成功率會高,但也不得不承認,出于對本·拉丹身份的確認要求,只能選取特種部隊的隱蔽方法。換句話說,中情局明白本·拉丹之死并不是問題的全部,更重要的是,他們要“見到”遺體,要以“看見的事實”來確認死亡。

在本·拉丹被殺后不久,一張疑似本·拉丹死亡照片的圖片曾經在網絡上風行一時,不過很快被澄清這只是修圖高手根據一張本·拉丹的常見照片修改而來。事實上,中情局雖然聲明擁有本·拉丹的死亡照片并向議員展示,也通過DNA檢測證實了這一點,但這些照片并未被公布于眾。這曾引起了廣泛的懷疑,“本·拉丹未死”的傳言亦層出不窮。由此可以說,《獵殺本·拉丹》與《海豹六隊》都承載著頗為重要的意識形態功用:讓坐在影院的觀眾一起體驗一次緊張、懾人心魄的“殺死本·拉丹”之旅,以此來彌補中情局未公布本·拉丹尸體照片所留下的空洞,從而確認本·拉丹死亡的事實。《海豹六隊》將這一意圖表現得尤為露骨—突襲過程的鏡頭大多仿擬著特種部隊視鏡中呈現的圖像,如模糊的視線、右下角斜插入鏡頭的槍體、晃動的畫面等,熟悉電腦游戲的人會馬上辨認出來,這幾乎就是第一人稱射擊游戲的視角。而《獵殺本·拉丹》中,在本·拉丹被槍擊之后,也反復渲染了確認死者尸體的細節。

對“后9·11”的美國而言,“本·拉丹之死”無疑帶有極強的象征性。紐約世界貿易中心雙塔的倒下不僅挫傷了美國人對本土安全性的自信,也在很大程度上影響了美國此后的對外政策,令“恐怖主義”一詞在全球范圍內變為模糊而有效的敵人泛稱。而本·拉丹不僅僅是恐怖主義的代名詞,也是9·11事件給美國帶來的精神創傷的癥結所在。因此,他的死亡已不再是肉體的死亡,而是一個姍姍來遲的“反恐勝利”,一種對美國霸權的確認和心理撫慰。

有趣的是,《獵殺本·拉丹》與《逃離德黑蘭》在某種程度上形成了互補的態勢:與《逃離德黑蘭》巧妙地將美國對中東外交中的挫敗轉寫為個人英雄主義的勝利相對,《獵殺本·拉丹》則是對美國在中東最具象征性的敵人進行了一次冷漠而徹底的處決。前者試圖減弱民主黨總統吉米·卡特的失敗,后者則是以再現事實的方式確認了同樣身為民主黨的總統奧巴馬在任期間的最大功績。

“林肯”再度歸來

“林肯”這位美國偶像般的總統在2012年的熒幕上也頻頻現身,甚至形成了一股勢頭不小的“林肯熱”,如《吸血鬼獵人林肯》、《林肯大戰僵尸》等頗帶戲謔地重寫了美國人所共知的林肯生平,而2012年11月上映、由著名導演史蒂文·斯皮爾伯格導演的《林肯傳》更是大受好評,以過億的票房穩坐9部獲最佳影片提名的影片的前位。

亞伯拉罕·林肯無疑值得大書特書:他曾在美國內戰中平定了南方11個州的叛亂,取得了南北戰爭的勝利,發表《解放黑人奴隸宣言》,并于1865年促使國會通過憲法第13條法案,在全國范圍內廢除了奴隸制。《林肯傳》仍然賦予了林肯精神領袖的光環:它以美國內戰的泥濘戰場作為開端,結束于修正案的通過與林肯遇刺。一首一尾,戰亂最終得以平復,內部的裂隙也得以彌合,而傾其一生促成和解的林肯卻占據了獻祭品的位置。這種有如耶穌受難的敘事結構,無疑成為了一種精神撫慰,令仍未從金融危機的困境中走出的美國觀眾得到一次心靈的救贖。

然而,作為第一任共和黨總統,“林肯”形象每一次在大眾文化中被重寫,幾乎都帶有濃重的意識形態意圖,如1939年著名影片《少年林肯》的出現,便與當時的美國大選有難以忽視的聯系。這種對“林肯”的使用可謂屢試不爽:美國教科書的灌輸,使得他所代表的精神已深入美國民眾的潛意識,如神話中的英雄般難以撼動,因此,他所承載的政治功用便能夠被隱藏起來。

在這里,斯皮爾伯格做了一個較為大膽的選擇—他舍棄了林肯生平中最具有表現力的南北戰爭時期,而是集中展現了促使國會通過憲法第13條法案中的林肯,同時,也是他一生中的最后段落。于是,呈現在觀眾眼前的,便不是運籌帷幄的林肯,而是無休止的議會辯論與政治斗爭。值得注意的是,這種選擇顯然有一個難以察覺的副產品:當“廢除奴隸制”這樣一個在當下具有完全的正義性的問題被還原到歷史語境中去的時候,對爭論雙方作善惡二元對立的模式化處理便是合乎邏輯的了。換句話說,在《林肯傳》中,民主黨人幾乎都如跳梁小丑般可笑,肢體動作夸張虛浮、言談貧乏得只會叫囂“不能取消奴隸制”、為了自身利益可以隨時背叛等等,而另一方面,共和黨人卻充滿機智與正義、對背叛者堅定不留情面,這在幾幕喜劇式的場景中尤為明顯。如在第一場辯論中,民主黨人和共和黨人一站一坐,一浮躁一沉穩,善惡高下立判。由于辯論的主題是“廢除奴隸制”、“女性具有投票權”等當下已無法懷疑的價值取向,因此,這種憑借臉譜化、簡單化而褒共和黨人、貶抑民主黨人的處理方法此時便不易被察覺了。

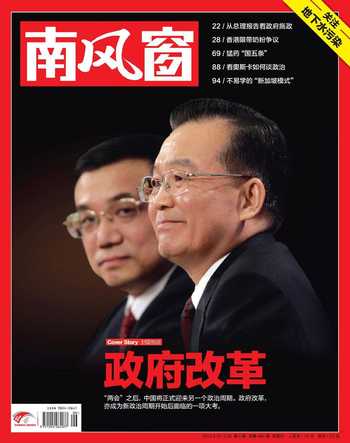

由此可見,《林肯》與前兩部影片《逃離德黑蘭》、《獵殺本·拉丹》所截取的歷史時段與性質大相徑庭,表達的手段也各異,然而它們亦都為相似的動力所驅動,以某種方式介入著美國大選這個影片之外的故事。歷史在此時只不過是個“角色”,究竟在何種意義上達成“真實”的效果,就要看它到底扮演著怎樣的角色了。