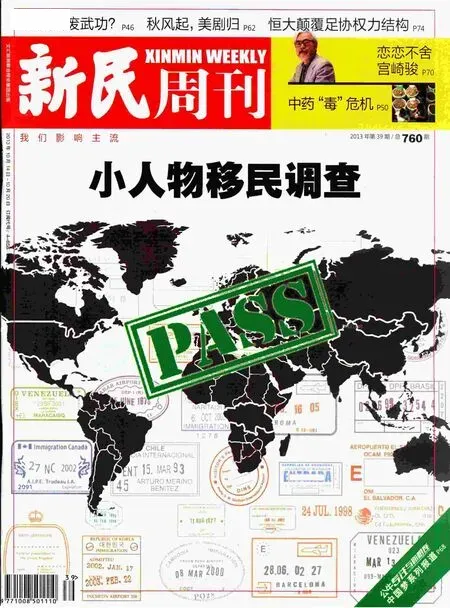

中國“綠卡”,世界最卡?

金姬

“比爾·蓋茨、巴菲特夠不夠優秀?他想來中國定居可不可以?不可以,因為按照現有制度,他沒有現行規章所要求的中國工作經驗!”

這個網上流行的段子,其實并不是笑話,中國“綠卡”,即《外國人永久居留證》,被調侃為“世界上最難拿的綠卡”,因為得到的老外不足5000人。

即便在今年7月1日正式實施的《中華人民共和國出境入境管理法》中,對于“綠卡”的規定也只有籠統的一句:“對中國經濟社會發展作出突出貢獻或者符合其他在中國境內永久居留條件的外國人,經本人申請和公安部批準,取得永久居留資格規定。”這似乎為逐步放寬“綠卡”申請條件留下空間,但仍然存在具體操作及執行細節規定不明確的問題。正準備申請中國“綠卡”的法國小伙戴亮(Christophe Hisquin)無奈地告訴《新民周刊》,“我不知道究竟需要提供哪些材料,我只能盡量多地去準備。”

移民政策 從無到有

相對于歐美而言,中國一直是一個非移民國家。

1964年4月,國務院發布《外國人入境、出境、過境、居留、旅行管理條例》,解決了外國人在中國定居的身份問題。僑民們領到了居留證,這個藍色塑料皮的證件被戲稱為“外國人戶口本”。雖然制作精美,但是這個“戶口本”并不意味著擁有相同的國民待遇。對于僑民,基層公安部門都會安排專人對其進行監管,對居留證進行不定期檢查。

這種情況一直延續到了改革開放初期,外國人居留辦法明顯滯后。但與解決永久居留資格問題相比,最迫切需要改變的是外國人在華活動范圍與短期居留的限制。畢竟,上世紀80年代初,還鮮見想要在華永久居留的外國生意人和希望長期居住在中國的外國人。

以北京為例,1984年4月取消了“40里圈”,外國人在北京的活動范圍不再限制于以天安門為中心的40華里(20公里)半徑內,但是仍然保留了116面“外國人未經許可不準超越”的標志牌。1985年之后,這些標志牌開始陸續被撤掉。外國人不再需要辦理旅行證就可以在絕大部分區域自由行動。

1985年是新中國移民政策的分水嶺,全國人大常委會通過了《中華人民共和國外國人入境出境管理法》。該管理法把外國人在華居留分為“短期居留”、“長期居留”和“永久居留”三類。旅游、探親和商務考察均屬短期,1至5年以留學、工作和投資等為居留目的的算長期。管理法規定的新的簽證類別中還有一種“定居簽證”,持該簽證的外國人有權在中國永久居住。而在1985年之前,在華永久居留的外國人除了少量的國際友人之外,大多數為建國前就已經定居在中國的外國人,也就是外國僑民。

1986年,中國第一個外籍廠長、原湖北武漢柴油機廠廠長、德國專家格里西先生成為中國第一位被授予永久居留資格的外國人。公開資料顯示,1985年到2004年間,中國共授予3000多名外國人在華定居的權利,獲得永久居留權的卻只有90多人。

在這一階段,中國“綠卡”似乎更像是政府頒發給外籍友人的榮譽證書。1999年,湖北省授予日本三泰株式會社社長常川雅通先生永久居留資格證書時,當地媒體報道稱,“三年來僅有8位外國人獲此殊榮,常川雅通是其中最年輕的幸運兒。”2000年9月,為褒獎通用汽車(中國)投資有限公司董事長兼首席執行官(CEO)美國人墨菲和安達信公司中國主管澳大利亞合伙人吳港平為當地經濟做出的貢獻,上海政府向他們頒發了外國人永久居留證。

制度十年 操作不易

中國加入世貿組織3年后,中央政府于2004年出臺了《外國人在中國永久居留審批管理辦法》,首次采用國際通行做法,實施永久居留證制度,中國“綠卡”制度終于有了實施細則。

2004年,中國政府將第一張《外國人永久居留證》送到寒春手中,當時她83歲,在中國已經生活了56年。1921年生于美國的寒春(Joan Hinton),是小說《牛虻》作者伏尼契的孫女。來華前,寒春是一名核物理專家,與楊振寧是同學,是美國參與首批原子彈研究和制造的少數女科學家之一。此后她放棄核武研究工作,來中國與丈夫從事農業研究。第一批獲得中國“綠卡”的老外,大多是和寒春一樣的專家,他們在中國生活的時間長達幾十年。

外國人如想獲得中國“綠卡”,首先得由本地公安局受理,然后需經省級公安廳(局)的審核,最后由公安部通過審批簽發,前后需要大約半年的時間。而《外國人永久居留證》有效期分5年和10年兩種,以18歲為界,分為投資類、任職類、親屬投靠類、特殊貢獻類四大類。根據去年4月公安部給全國人大常委會提供的報告,截至2011年底,持有《外國人永久居留證》的外國人4752人,其中外籍高層次人才及家屬1735人。

以北京為例,截至2012年底,持“中國綠卡”的外國人911名,主要是親屬投靠類和特殊貢獻類。公開資料顯示,北、上、廣地區持有中國“綠卡”的人數占到全國的近一半。而西部一些省份仍然比較稀少,有的省份甚至停留在個位數上。

在上海生活了10年的戴亮,身邊的外籍朋友中沒有一個拿中國“綠卡”的。“他們不是全球500強的老總,也沒有在中國投資。”按規定,如果是投資移民,外國人在中國投資實際繳付的注冊資本金最少需要50萬美元,而且必須連續納稅3年以上,這一標準似乎對老外沒啥吸引力。

如果沒有“綠卡”,在華老外最長只能在中國逗留1年時間,這意味著像戴亮這樣工作生活都在中國的老外每年都要去辦簽證。“雖然每次辦簽證都很順利,但是簽證到期前一個月我就要開始準備了,否則就很麻煩。”戴亮說,如果他回法國時間太久,他就需要重新準備很多資料去辦簽證,而且未必拿得到1年期的,這給他的在華工作造成很多不確定。

為了獲得一種安全感,戴亮從今年春天開始準備申請“綠卡”的材料。雖然他在中國連續繳稅多年,說一口流利中文,但是他發現自己頂多只能申請“特殊貢獻類”,這也是中國“綠卡”獲得者中占到1/3的類別。“特殊貢獻的規定很含糊,沒有人告訴我如何界定,我只能請所有合作過的中國機構、公司出具書面材料,證明我在這個國家的貢獻。”

戴亮坦言,他并不想入中國籍,因為這意味著他必須放棄法國國籍。這也是很多持中國“綠卡”的歐美老外的真實想法。以香港為例,從1997年到2012年,特區政府入境事務處共批準1.2萬余人加入中國國籍,而這些申請人的原屬國籍主要包括巴基斯坦籍、印尼籍、印度籍、越南籍和菲律賓籍。

在一些中國人眼中,西方的“綠卡”是夢寐以求的,如今外國人爭取獲得中國“綠卡”,則是中國國力增強、吸引力提升的標志。而在北京理工大學法學院教授、知名移民法專家劉國福看來,中國的“綠卡”門檻太高。“現行政策不利于人才引進,最重要的是想申請的很難符合條件,真正需要吸引的人也不一定愿意來。”

國際移民占本國人口的比例,是衡量一個國家國際化程度的標準之一,歐美國家的這一數值可以達到10%到15%,亞洲國家普遍偏低,如泰國約為1.7%,而中國不足0.1%。與中國一衣帶水的日本,其移民政策也從嚴厲轉向緩和、從抵觸轉向吸引。2012年5月,日本政府出臺一項海外高級人才優待的制度,通過學歷、職歷、收入等評估標準分別制定積分,按照這一新規定,原本需要在日本工作10年的人才現在只需5年就可以拿到日本“綠卡”。

不少專家都認為,根據當下中國面臨的階段,應該加大對外國技術移民的吸引,放寬對這部分人群的“綠卡”限制。