“前喻”的方力鈞們

蘇堅

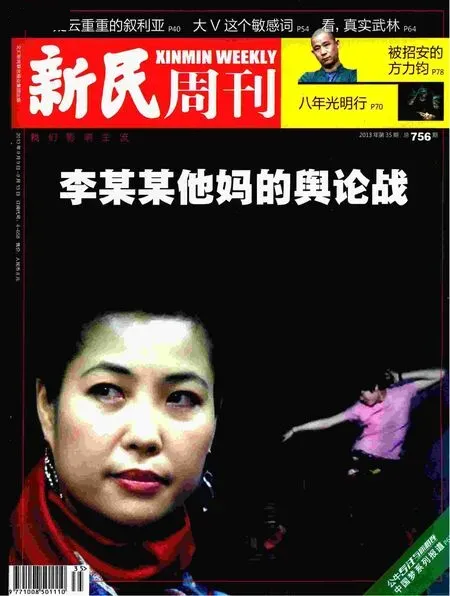

“方力鈞再次被招安”是近日藝術界的“熱點”之一,場面看來十分反諷、滑稽——亦“潑皮”也。媒體的場面報道中有這樣的話:

8月15日下午,國家畫院當代藝術研究中心主任聘任儀式在畫院美術館舉行。國家畫院院長楊曉陽宣布聘任方力鈞為當代藝術研究中心主任。楊曉陽稱:我們今天舉行的這個儀式,是我們經過反復的考慮,征求各方面的意見,包括上面的意見,下面的意見,美術界各個專業的意見,對于方力鈞的學術水平,人品人格,組織能力以及他的影響、他取得的榮譽一致贊同,今天舉辦這個儀式將載入國家畫院的史冊。……主持人張曉凌副院長宣布:今天我們在這里舉行一個簡單但是莊重的聘任儀式。相信方力鈞會用他的思路和智慧,積極推進相關課題的研究和創作,并會取得豐盛的成果,給當代藝術和當代美術界帶來嶄新的氣象。

從“當代藝術”角度問“為什么是方氏受聘”,上面這個報道透露了或暗含著很多頗有意味的信息:第一,論年齡資格,“方力鈞年屆五十”,這年齡不算老,所謂F4里,張曉剛歲數幾乎比他大一輪,論學術,同歲的劉小東界內評價更高更符合體制標準,若擺老資格,羅中立、栗憲庭擺在那里。第二,“征求各方面的意見,包括上面的意見,下面的意見,美術界各個專業的意見”,楊曉陽其實想暗示“民主選拔”,但熟悉中國“人事制度”的人都知道,這“上面意見”才是最關鍵的。我要借此點提示的一個有趣疑問是:當代藝術這幫人是以先鋒、前衛精神自號的,怎么一個過場就發現全在老套里跑龍套、陪笑臉迎合呢?第三,張曉凌副院長是個評論家,他有個代表性論調是“抵制‘妖魔化中國創作傾向”,寫出過《誰制造了“病態化中國”》的追責雄文,爾后發展寫就《再塑中國當代藝術的國際形象》長文廣發于媒體并獲評論獎。在這兩篇文章中,張院長依據“國際陰謀”論和“藝術立國”思維,憂慮地提問:“我們常常可以看到這樣滑稽的場面,為了迎合西方的胃口,國內文化機構對藝術家、藝術作品的選擇采取了國際、國內雙重標準,那些表現中國主體性價值觀的作品因所謂的‘不適合國際展覽而被棄之不用,而‘潑皮、‘政治波普等卻堂而皇之地代表中國登上國際文化交流的舞臺,花了國家和國內企業的錢,為后殖民文化價值觀作了注腳,這難道就是國內文化機構和策展人所津津樂道的‘國際化?”文章里他恰好列舉方力鈞作品《系列2第6號》的高價拍賣作為“中國當代文化的國際形象卻大都是由潑皮、暴力、血腥、自殘和政治符號所構成的負面形象”的例證。現在比對著看聘任儀式這個“滑稽的場面”,試問張曉凌副院長:作為招聘責任人之一,這是在什么樣的“策略”之下決定聘任方力鈞的?短短幾年何以一百八十度轉頭突然“相信方力鈞”?

面對質疑,方力鈞的回應跟“潑皮”風格一樣,愛理不理,一副無所謂模樣,散發著囂張意味,一句“謝謝招安”、“說招安嗎?那就招安我吧”更像是“反諷”式回敬質疑者。面對這樣的“潑皮”,最有“管教”責任的應該是張曉凌副院長,因為以他的身份最能明白他所說的“花了國家的錢”的含義和應該懷有的“服務”態度。其次,在答疑中方力鈞稱“沒有薪酬”試圖暗示自身高尚,表明他對“國家畫院”這個勞民傷財的平臺之性質直到受聘之日仍然缺乏準確的理解;而如果覺得納稅人的質疑確實傷不及自身毫毛故可搞藝術般耍“潑皮”對付,則證明他官沒履任卻早已深諳另一個邏輯體系!

其實呢,依近期的時事邏輯,我認為國家畫院才更是“史上最牛違建”——所以我更關心的是整個國家畫院應該“拆除”而不是方力鈞該不該聘。最關鍵的是,晉身其內的“大師”們,都得訣于一種共同的“大師學術”傳統,他們資源統籌、人脈周旋的“策略”如出一轍,比起“中醫”、“風水”、“魔術”等讓官員、明星神魂顛倒來,現在的藝術更被“大師”們提高到打造國家“國際形象”、立國方針的高度來宣講。方氏自傳《像野狗一樣生存》里的“野狗”,是“沒人管你,沒有任何一個東西制約你,你也不向任何人獻殷勤,你獻也沒有用,因為你找不到對象,也找不到目標”,現在是當教授、當老板、當領導……爭要“載入史冊”,履歷征程中分身有術,“野狗”的能耐真大,“潑皮”的能量真足,這找“主人”可真忙啊!從中國當代藝術院起,到現在方力鈞再上路,已經是一個長長的“方力鈞們”隊伍,人數必然還將增加,當代藝術的“大師方陣”在主流權力舞臺上開列起步……

一刊登方力鈞受聘消息網站的同期主頁上,有當代藝術老批評家彭德的一篇批評(《起點藝術的困境》)和“教父”栗憲庭的一篇訪談(《栗憲庭:沒有盛世,80年代也不是一個理想主義的時代》)。在對中國當代藝術的總體評價這一點上,彭德說:“不要指望藝術史會給中國當代藝術留下太多的篇幅。用不了多少年,人類的藝術將在我們的面前出現一個急驟的大轉彎,當然不是轉向過去而是轉向未來。轉變之后,中國藝術界會愣在那里發呆,然后會再來一次大洗牌,再次重復追隨美國先鋒藝術的運動……不關心未來的中國當代藝術,我們除了感情和慣性,還有多少關心它的理由?”老栗說:“有人提這個問題,問怎么看藝術明星,我說成功的藝術家不在我的視野之內。后來有很多人追問我,為什么會說這句話,其實當時我也是急中生智,我不好說他們的作品不好,但是也不能說他們好,因為作品確實不好,我當時很狡猾地說了一句話。”他們說的是“藝術”、“作品”,但正如彭德的意思,說藝術總歸是說“人”,擔心“人確實不好”。兩老很有理由悲觀吧!

說到“人”,我注意到,彭德先生的批評文章用了“前喻文化”、“后喻文化”的說法,這80年代末就從國外引進的社會學、人類學研究術語最近在因為郭敬明電影《小時代》而引發的討論中被多次提到,“小粉絲”們捍衛自身權利、“教導”長輩的言論和決心,讓大齡中老年慨嘆現在是“后喻社會”。當下社會是“三喻”中的哪一“喻”成分更多,文化到底是老的哺育嫩的還是年幼的反哺老的,世代之間的傳輸是農耕方式還是“后現代”方式,社會學家也未必輕易精確統計。

就美術界而言,務虛的指標難說,但以這么多年來大家所喜好的拿拍賣數據說事——方力鈞能受聘亦必得益于此——的事實看,中年“市場明星”的榜樣、導師作用非常明顯,他們到高校演講掀動起來青年學子的圍堵熱情可以佐證,他們早早寫傳,也是看中了這個市場效應并顯示了濃厚的成為“青年導師”的熱望。這樣說來,美術界更像是“前喻社會”,是另一個“小時代”。但是,與其關心什么“喻”,不如關心是誰以及他們如何向下一代“作喻”,這才是影響“藝術未來”的核心。“小時代”里艷俗、拜金、奢品位的年輕郭敬明們,“小圈子”中媚權、強欲、油滑投巧的中年方力鈞們,他們不都因傳承著與他們標榜的“后現代主義”、當代藝術相反的文化傳統而活在同一個追求“名利并喻”的社會里?不正是前現代、“前喻”文化官僚機構需要的代言人嗎?