休閑產業與轉變經濟發展方式

蔣政音

黨的十八大指出,加快轉變經濟發展方式是關系我國發展全局的戰略抉擇。在加快經濟轉型與發展的過程中,休閑產業具有不可替代的重要作用。我國早在“十一五”時期就將休閑經濟寫入產業發展規劃。休閑產業的發展,必將為我國加快轉變經濟發展方式創造新的機遇。

一、休閑產業已成為當前我國新的經濟增長點

所謂休閑產業,是指與人的休閑生活、休閑行為、休閑需求密切相關的產業領域,特別是以旅游業、文化產業、娛樂業、服務業和體育產業為主構成的經濟形態和產業系統。休閑產業作為當今世界的新興支柱產業,是我國新的經濟增長點,對我國民眾的生活產生著越來越廣泛的影響。

全球金融危機發生后,面對嚴峻的國際經濟形勢和國內經濟下行壓力加大的影響,我國的休閑產業仍保持著比較穩定的增長速度,且已成為當前帶動經濟發展的重要力量。來自全國旅游工作會議上的信息顯示,2012年我國旅游業總收入約2.57萬億元,同比增長14%。其中國內旅游約29億人次,增長10%,國內旅游收入約2.22萬億元,增長15%。新增旅游直接就業約50萬人。除旅游業外,文化娛樂業也呈現出極強的增長勢頭。2012年全國電影總票房達到170.73億元,同比增長30.18%。其中,國產電影票房82.73億元,占全部票房總額的48.46%。從演出市場來看,以北京為例,2012年北京113家營業性演出場所共演出21716場,比上年同期增長3.1%,觀眾總人數達1100萬人次,演出收入共計15.27億元,比上年同期增長8.68%。根據一些學者的研究成果顯示,旅游業總收入與休閑經濟總規模的比例基本在一比三或者一比四之間。照此推算,我國目前休閑經濟的總規模已超過7萬億元,約占國內生產總值的14%左右。

二、發展休閑產業是促進經濟發展方式轉變的主要路

徑

黨的十八大報告指出要加快形成新的經濟發展方式,使經濟發展更多依靠內需特別是消費需求拉動,更多依靠現代服務業和戰略性新興產業帶動,更多依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新驅動,更多依靠節約資源和循環經濟推動,更多依靠城鄉區域發展協調互動。這“五個更多”的基本要求,也是休閑產業促進經濟發展方式轉變的方向和路徑。

1.通過促進居民休閑消費來擴大內需。擴大內需是我國經濟發展的基本立足點和長期戰略方針。我國人口眾多,地域遼闊,內需潛力特別是潛在消費需求大是經濟發展的最大優勢。從國外的發展經驗看,當一個國家或地區人均GDP超過1000美元時,社會將由以生存消費為主導的消費結構向以發展、享受消費為主導的消費結構升級,也就是說民眾將產生休閑需求。而當人均GDP達到4000美元以上,社會就正式步入休閑經濟的爆發期。我國早在2003年人均GDP就超過了1000美元;2010年我國成為全球第二大經濟體,人均GDP超過4000美元,部分發達省市人均GDP突破1萬美元。以旅游類、文化娛樂類、體育健身類、餐飲類休閑消費為主進行估算,2011年我國居民休閑消費中最核心部分大致在28568億元,相當于社會消費品零售總額的15.53%,相當于GDP的6.05%。近年來,市場上還出現了“三個50%”現象,即115天的節假日消費占全年消費額的50%,周末消費占每周銷售額的50%,每晚6點以后的消費占全天的50%。這些都說明休閑消費擴大內需的作用正凸顯出來。發展休閑產業,滿足不同層次的居民休閑消費需求是擴大內需、加快經濟轉型的有效途徑。

2.通過發展休閑產業帶動產業結構調整。著力優化產業結構是加快轉變經濟發展方式的重點。當前,我國產業結構不合理的一個突出問題是服務業市場總量不足,在國民經濟中所占的比重過低。服務業的興旺發達是現代經濟的重要標志,也是人們休閑生活質量提高的重要標志。休閑產業的主體是第三產業,幾乎覆蓋了從傳統服務業到現代服務業的所有行業和門類,是一個綜合性很強的產業。它所涵蓋的生產設計和服務等環節通常是產業鏈中附加值較高的環節,能夠帶動產業向高端化發展。不僅如此,作為先導產業,休閑產業正逐步向第一、第二產業輻射和延伸。比如觀光農業、林業以及漁業等都是傳統農業依托其現有的農業資源向旅游者提供休閑服務,延伸農業產業鏈的一種突破。

3.通過豐富居民休閑生活提升勞動者素質。加快轉變經濟發展方式必須提高勞動者素質,勞動者的素質越高,其帶來管理和技術創新的潛能就越大。而休閑與人的素質及勞動效率之間有著密切的關系。從低層次上看,休閑活動最基本的功能是使勞動者的體力和腦力得到恢復和補償。從而高層次上看,休閑是從文化環境和物質環境的外在壓力下解脫出來的一種相對自由的生活,能夠使人得到自由而全面的發展。再加上現代社會競爭激烈,生活節奏快,工作壓力大,相當一部分職場人士處在亞健康狀態,有的甚至出現“過勞死”。發展休閑產業,提供多樣化和具吸引力的休閑產品,豐富了人們的休閑生活,可以把人從壓抑的狀態中解脫出來,實現身心的舒展,最終促進素質的提高。

4.通過發展休閑產業助推生態文明建設。現代工業文明的發展帶來了豐盛的物質財富,同時也導致了人類生存環境的不斷惡化,人們越來越多地渴求投入山明水秀、鳥語花香的自然懷抱,享受自由閑適、幸福和諧的生活。而發展休閑旅游業能夠有效增強政府和居民的環境保護意識,促進城市各種要素的建設和完善,使生態文明的理念深入人心,讓天更藍、水更綠、空氣更清新、城市更宜居。此外,相對于傳統工業產業,休閑產業資源消耗低、環境成本小,具有綠色環保性;而且市場需求大、帶動力強、創新率高,能夠成為地區經濟的主導產業。在經濟轉型與調整中,可以通過合理規劃,讓休閑產業替代那些資源消耗大、污染重的產業,改變主要依靠增加物質資源消耗促進經濟增長的傳統模式,達到節約資源、減輕生態破壞的目的。

5.通過開發休閑農業實現城鄉協調互動。我國70%的旅游資源分布在農村,隨著城市化進程不斷加快,人們回歸農村的渴望逐漸被激發,各種農家樂、農業科技園、農業度假村等休閑農業項目應運而生。這一系列項目產業改變了農業“靠天吃飯”的被動模式,增加了農民收入。據不完全統計,2011年,全國農家樂已超過150萬家,規模以上休閑農業園區超過2萬家,年接待游客人數超過6億人次,營業收入超過1500億元,帶動1500萬農民受益。按《全國休閑農業發展“十二五”規劃》提出的接待人次和經營收入年均增長15%以上的要求估算,到2015年,休閑農業將年接待游客9億人次,年收入將接近2300億元。因此,開發現代休閑農業,促進城鄉互為資源、互為市場、互為環境,是實現城鄉一體化發展的重要途徑。

三、推動休閑產業健康持續發展的基本要求

當前,隨著人們生活水平的提高、休閑需求的擴大,休閑產業得到了快速發展,但也出現了不少問題,比如市場良莠不齊,發展不可持續,產業的發展背離了休閑之本原。推動休閑產業健康持續發展,使其在加快轉變經濟發展方式中發揮好應有的功效,必須強化產業發展的規范化、可持續、創新性要求,并不斷擴大公共休閑產品的開發和供給。

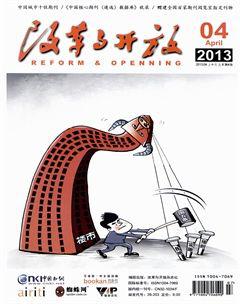

1.規范化。近年來,旅游業的一些頑疾,諸如強迫購物、欺客宰客等不斷被輿論推向風口浪尖。這些問題的出現多是因為買賣雙方對商品或服務存在信息不對稱的緣故,也就是經濟學中的“檸檬問題”。“檸檬”在美國俚語中表示次品或不中用的東西,在市場上買方由于缺乏相關信息,以較高的價格購買的某一商品就被稱為“檸檬”。在法制不健全和執法不力的情況下,許多休閑產品提供者往往采取各種辦法“強取豪奪”,并使需要享有休閑的消費者面臨嚴重的信息不對稱。要解決導致市場失靈或低效率的欺詐問題,就必須有效地發布和傳播正確的市場信息,引導休閑產業規范化發展。政府或行業協會應制定出嚴格的產業標準,并對買方做出有效承諾,即一旦發現其所購買的產品或服務與其所支付的價格存在不匹配現象,就可按照標準得到賠償。通過規范化,提高休閑產品和服務質量,有效保護消費者的合法權益。

2.可持續。休閑產業的發展常常能帶來良好的經濟收益,但休閑項目的過度開發、錯位開發卻越來越多地給環境造成難以挽回的損失。不少地方政府、旅游開發商和旅游經營管理部門,熱衷于在景區內大興土木,筑路修橋,架設纜車索道,興建娛樂設施,甚至引入房地產開發。這種種急功近利的做法,無異于殺雞取卵。因此,休閑產業的可持續發展問題急需引起重視。一是休閑項目的開發必須考慮生態環境的承載能力。要處理好旅游開發與經濟利益、生態利益、社會利益之間的關系,合理利用土地,保護耕地和生態環境,避免任何地產或旅游項目破壞自然、人文資源。二是休閑產業必須在節能減排方面下力氣。一部分休閑產業,例如旅游業、餐飲業等,都具有很大的節能減排空間。優化休閑產業的能源結構,把資源節約和環境保護貫穿于休閑消費的各領域各環節。

3.創新性。現代社會對休閑的需求越來越大,但在現實生活中,各種休閑活動往往具有可替代性。也就是說,休閑產業的市場競爭性很強。要在激烈的競爭包括國際競爭中脫穎而出,必須依靠創新。第一,實施差異化經營。近年來我國休閑產業雖然發展很快,但同類產品之間差異性較小,不能體現特色。差異化經營是擴大目標市場、提高顧客滿意度的有效手段。根據市場開發目標,有針對性地展開細分市場的偏好調查,開發適銷對路的產品,逐步形成多元化、個性化產品共同發展的新局面。第二,豐富產品文化內涵。我國休閑產業多數產品的文化內涵較單薄,各類消費場所與消費者之間的隔閡較大,無法喚起消費者的文化認同。因此,各行業要以提升產品承載的文化底蘊為目標,豐富本行業產品體系,并將文化型產品作為開發重點。第三,樹立產業品牌意識。擁有品牌休閑產業將大大降低產品研發、市場促銷等各種成本。杭州市通過成功舉辦兩屆世界休閑博覽會,為打造“東方休閑之都、生活品質之城”的城市休閑品牌作出了積極貢獻,其做法和經驗值得借鑒。

4.公益性。休閑是每個人的基本權利,也是現代社會每個人的基本訴求,可以說休閑產業是一個關乎民生問題的領域。因此,除了通過市場機制來調節休閑產品的供需平衡以及引導休閑資源的配置外,政府應該提供公共休閑產品以彌補市場缺陷。而政府對休閑產業的介入應立足于公民休閑權的捍衛與休閑需求的滿足,力求使每個人都能從中受益。在此過程中,政府職能部門一方面要協同行業協會和中介組織增加公共休閑產品的供給,并通過體制機制創新,在低成本情況下達到有效的管理和服務。另一方面,要進一步發展社會生產力,針對制約經濟社會發展的突出問題加強社會管理和公共服務,尊重不同收入、不同年齡層次和不同教育程度人群的自身狀況和需求,使不同人群能夠“各得其所”地休閑,滿足低收入群體同樣迫切的物質文化需求。

(作者單位:武警政治學院)