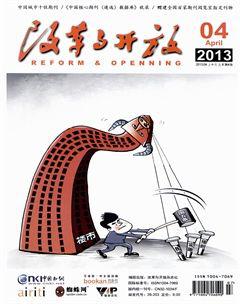

中國應盡快實現用房地產稅替代土地財政

魏雅華

中國的“土地財政謝幕”,其標志性的事件是 2012年12月24日,國務院提請十一屆全國人大常委會第三十次會議初次審議《土地管理法修正案草案》。該草案對“土地補償”作出重大修改,刪除了現行法第47條中“按土地原有用途補償和30倍補償上限”之規定。

翌日,幾乎全中國所有的報刊,均以頭版最顯眼的位置。許多媒體用的是這樣的標題:征地賠償標準有望提高10倍。還有許多媒體用的是更加清晰的標題:征地賠償標準有望按“市場價”補償。

針對這樣的事件,中國社會各階層的反應迥然相異。

農民們第一反應很可能是:這是真的嗎?他們會珍藏這張報紙,會奔走相告,會半信半疑;

地方政府同樣會問,這是真的嗎?如果“征地”按市場價補償,那還叫“征地”嗎?那不叫“征”地,那叫“買”地。

當然,這究竟是不是真的,我們還要等一等才能作結論。難怪許多媒體在報道此新聞時,用了“有望”兩個字,因為要等到全國人大常委會審議通過,才能作出結論。

如果這是真的,那將意味著與中國的改革開放幾乎同步的,中國各地的地方政府吃了30多年的土地財政時代,永遠地結束了。

很快,幾天后此事便有新的消息傳來,《土地管理法修正案草案》沒有如期在2012年12月底閉幕的全國人大常委會會議上付諸表決。這意味著,征地補償制度的修法進程,又將推遲到下一次審議。

給土地財政劃上句號

為什么要給“土地財政”劃上句號?這得先從什么是“土地財政”說起。土地財政是指地方政府依靠賣地的收入,來維持地方財政支出,這項收入屬于預算外收入,所以又叫“第二財政”。中國的“土地財政”主要是依靠增量土地創造財政收入,也就是說通過賣地的土地出讓金,來滿足財政需求。

中國大陸搞城市經營和土地財政,“據說”是從香港學過來的。但香港實行的是土地私有制,政府要先收購私有土地,進行初步開發后才能出讓。

而大陸的情況與香港完全不同,大陸根本沒有土地的私有制。大陸實行的是非常徹底的城市土地國有制,國家一分錢都不花,一紙命令,一夜之間,中國所有的城市土地,無論是誰的便是國家的了。這個辦法倒是很簡單,可如此地共產法,老百姓的財產還有安全感嗎?

再者,農村土地的集體所有制也是殘缺的,農民對自己的集體的土地沒有處分權,農村的土地只能賣給國家。而國家憑借手中的公權力和專政機關力量強行征地拆遷,低價收購農民的土地使用權,其行政執法依據是國務院的《拆遷條例》,而不是全國人大制定的《物權法》。在征地的過程中,在一定程度上侵害農民利益,造成民怨沸騰。

所以,說中國的“土地財政”是從香港學過來的,這是不準確的。

香港的土地管理與土地批租(即經營),分屬不同的部門,并且把政府的土地收益納入基金管理,杜絕了支出使用的隨意性。而恰恰這最重要的一點,即對政府支出的管束,我們沒有學。

國務院發展研究中心曾有調查顯示:征地之后土地增值部分的收益分配,開發商拿走了40%~50%,政府拿走20%~30%,村級組織留下25%~30%,而農民拿到的補償款只占整個土地增值收益的5%~10%。

這也是造成改革開放30多年后,中國的城鄉差距不僅沒有縮小,反而進一步加大的原因所在。任何一種社會財富的不公平分割,都會受到經濟規律的制裁和報復。到2011年,中國的農民的平均收入僅為城鎮居民平均收入的1/4。中國的城鄉差距之大是世界上罕見的。而農村的貧困使中國經濟成為一個跛足的巨人,中國廣大的農村成為中國經濟的短板。嚴重地制約了中國經濟的發展。

這也是國家為什么會下決心砍斷土地財政之根的原因所在。

而現在我們惟一要討論的是,在土地財政謝幕之后,如何彌補土地財政所留下的空缺。

土地財政為地方財政所留下的缺口有多大

土地收益給地方財政帶來了巨大的收益。在很多地方,第二財政早已超過第一財政。據國務院發展研究中心的土地財政調研報告顯示,在一些地方,土地直接稅收及城市擴張帶來的間接稅收,占地方預算內收入的40%,而土地出讓金凈收入占政府預算外收入的60%以上。

2011年,土地出讓金的總額達到3.15萬億元,這是個非常龐大的數字。2011年國家財政總收入為103740億元,占到了國家財政總收入的30%。如此之大的一個缺口,該如何彌補?也許,我們該看一看國外是如何解決政府的財政收入的。

國外的房地產稅是地方財政的第一重稅

與中國地方政府財政收入完全不同,房地產稅是國外地方政府財政的主要來源,占地方財政收入的70%左右。其中美國為75%,法國為69%,加拿大為85%,菲律賓大概為73%,南非為75%,連世界最窮的國家肯尼亞也占到69%。也就是說,在世界各個國家,發達國家、發展中國家,基層政府收入主要來源是靠房地產稅。

而房地產稅除了為地方財政提供充足的資金外,還有一個重要的職能,就是平抑房價,減少資源浪費和環境污染。所以,人們也把房地產稅叫“生態稅”。

由于房地產泡沫誘導人們把超量資本,投入到不能再產出消費品的房子上,這就限制了對其他生產領域的資本投資,這對一個國家乃至全球經濟,都是巨大的潛在威脅。因此,為了防止資本過多地向房地產市場流動,對房地產征稅是市場經濟體中控制房價、確保經濟健康發展的唯一可行的手段。

在國外,房地產稅,實際上是房產稅和地產稅的合并叫法。從其產生和國際慣例看,房產稅與承載房屋的土地所有權無關。如果土地私有,則對土地和房屋分別征稅,這時就叫房地產稅;如果土地國有,則只對房屋征稅,這時就叫房產稅。

有的國家房產稅稅率和地產稅稅率相同(單一稅率),這樣使得征收房地產稅比較簡單,即先分別評估房產價值和地產價值,然后兩者相加,得出房地產的總價值,再乘以房地產稅稅率,就得出應交納的房地產稅稅額。

而有的國家房產稅和地產稅稅率則不一致(劈開稅率)。這時,征收房地產稅就略麻煩一些,要先分別評估房產價值和地產價值。房地產稅實行劈開稅率的國家有丹麥、俄羅斯、愛沙尼亞、美國(部分州)、澳大利亞(部分州)、墨西哥、肯尼亞、納米比亞等國家,且中國的臺灣和香港也采納劈開稅率。愛爾蘭決定從2013年開始把房地產稅“劈開”征收。津巴布韋、比利時、埃塞俄比亞、南非、泰國、英國、韓國、匈牙利等國,也正研究把房地產稅“劈開”,單獨征收土地稅。

房地產稅是財產稅的一種,屬于從價稅,也就是說,其征稅依據是按照房地產的價值征稅。房地產的價值有的國家按房地產交易時的價格征收,但每隔幾年就要重新評估;有的國家則每年按照房地產的市價征收。比如,一所房子價值100萬元,房地產稅的稅率為2%,那每年就應該納稅2萬元。

盡管在國外房地產稅是第一重稅,卻很少聽到人們抱怨房地產稅,住房就要交稅,對他們來說是天經地義的事情,因為他們知道,房地產稅主要用在公共開支上,如街道整修、公園、垃圾清理、警察、消防、教育、公交、博物館、圖書館等。

中國的房產稅對國家稅收的貢獻幾乎為零

去年開征的重慶和上海的房產稅試點,只對開征后新買入的高檔住房征收房產稅,它所圈定的征收范圍非常之小。其結果是,一人擁有幾套乃至幾十套普通住房,將不在征收范圍之內,可以豁免。

2011年中國房地產稅的收入一年僅為23億元,對于2011年89720億元的中國稅收來說,幾乎可以忽略不計。而國外的房產稅卻均為國家稅收的第一大稅,占到稅收總額普遍在70%以上,看了這個比重,你該明白,中國特色的房產稅與國外的房產稅,區別有多大了吧。

如果房產稅這樣征收

房地產稅并非新稅種,中國自建國以來,即改革開放前便有。

改革開放之后,中國的房地產稅實行的是一次躉繳70年的,非常極端的征收政策,房地產稅己包含在地價中。在房價中,地價的比重超過了25%。表現為賣給了你的土地,產權仍為國家的。房子是你的,地皮卻是國家的。你花錢買來的比房價還貴的,被稱作“面粉貴過面包價”的宅基地,產權仍然是國家的。70年后,國家將無償收繳。

一次躉交70年的如此收稅,直接導致的后果是,人均年收入3,000美元的中國,比人均年收入超過35,000美元的美國的商品房還貴。可以說,中國的住房痛苦指數位居全球之巔。

所以,如果將70年的一次躉交改成逐年繳納,便能大幅度地降低房價,且降低的程度將令人難以置信,而這也恰恰是這項房改新政10年懷胎而難產的原因所在。

那么,如果將70年的一次躉交改成逐年繳納,現實嗎?

此問題可以通過以下辦法解決:即地方政府可以通過將10—20年的房地產稅收入,抵押給銀行。由于房地產稅的收入是一種十分穩定而可靠的收入,并且此種收益還會隨著土地的增值而不斷上升,所以,銀行也會很高興地接收此種抵押。所以,由于房地產稅的開征,給國家財政和地方政府所帶來的短期經濟困難,可以用此種辦法緩解。

為什么不對存量房征收房產稅

盡管中國房產稅試點的重慶上海兩個版本不完全相同,但有一點又完全一致,那就是對存量房不征稅,只對增量房征稅。

也就是說,在政策劃定的時間節點之前所購房產,不管你有10套還是8套,一律免征房產稅,僅對時間節點之后所購房產超過所需部分,征收房產稅。

事實上對存量房不征稅是一個非常嚴重的問題。這首先是因為房地產的價值量巨大,所以對房屋和土地的課稅,體現的是稅收公平原則。財產稅是對社會財富存量的課稅,這是房產稅最重要的、最基本的特征。對存量房不征稅是對房產稅的顛復和褻瀆。其結果是無法逼出擁有多套住宅的炒房者,反而把更多的投資客逼進了房地產調控的死胡同。因為此時,房產稅不是針對物業的公平稅收,而成為了對新進入市場者的懲罰,誰讓你不早買房呢?世上不公平的稅收莫過于此。

中國特色的存量房不征的房產稅,我們之所以將它稱之為“中國特色”,是因為我們遍查世界各國的房產稅征收辦法,未見哪一國的房產稅征收辦法,會對存量房不征房產稅,所以說它是“中國特色”,準確無誤。

中國應盡快實現用房產稅取代土地財政

面對中國房地產的漲勢如潮,就在去年的兩會召開期間,面對兩會代表的質詢,竟有住建部的高官兩手一攤,無奈地說,我們治理房地產的所有辦法都用了,房價就是下不來呀。

果真己經技窮嗎?讓我們來看看臺灣是如何征收房地產稅的。其實臺灣與內地一樣,民眾對房價昂貴怨聲載道。2010年,在臺灣“十大民怨”評選中,高房價位居其首。這是臺灣推出奢侈稅,并把房子也列入其中的原因。

讓我們再讀一條新聞:2011年4月15日,中國的許多網站都轉發了一條來自《中國日報》的新聞:《臺灣立法院通過開征奢侈稅議案》。該文中說:“開征奢侈稅部分旨在遏制臺灣房地產市場的投機炒作。根據該議案,臺灣政府將對購房后兩年內轉手的房產交易,征收10%-15%的奢侈稅。”

有意思的是,臺灣將對對購房后兩年內轉手的房產交易,征收“奢侈稅”。它不叫“房產交易稅”,而叫“奢侈稅”。再想一想,這樣的稱謂,入木三分,十分傳神。

我們試將2011年年初一先一后出臺的,出于同一目的內地的房地產稅,與臺灣的奢侈稅作一對比:重慶的房地產稅稅率為0.5%~1.2%,上海為0.4%~0.6%。而臺灣政府對購房后兩年內轉手的房產交易,征收10%~15%的奢侈稅。兩者相差超過了10~20倍。

我們不妨可以想像一下,如果把臺灣的“奢侈稅”拿到內地來實施,會發生些什么。

如果對購房后兩年內轉手的房產交易,征收10%~15%的奢侈稅,(不要說10%~15%,就是5%,都沒人炒了。)那將是房蟲們的末日。一套價值百萬的房子,僅這一項稅便要繳納10~30萬元,房蟲們白忙活一場。全當在健身房鍛煉身體吧。

奢侈稅案還在審議階段,臺灣房價己應聲下跌。一份臺灣房屋中介業者網絡調查顯示,開征奢侈稅后,86%的接受調查者認為房價會下跌,其中41%的買方認為,房價將下跌一到二成。

更有意思的是,臺灣的“立法院”向來爭吵不斷,但在“奢侈稅”草案上卻創造了“藍綠一心”的罕見場面。因為該稅種以打擊房屋投機為訴求,而房價過高是臺灣十大民怨之首。有評論說,“奢侈稅”能否見效,關系到馬英九能否順利連任。要不,內地也試試?說不定這塊石頭真能攻玉。

中國需要什么樣的房產稅

2013年房產稅開征進程將會加快,一是土地財政的斷奶。二是它有可能會使地方政府獲得一種有保障的地方稅稅種。

按照十二五規劃的目標,到2015年以前,營業稅將全部改為增值稅。此舉將直接導致“地方政府幾乎沒有主體稅種了”。而地方政府唯一的辦法就是要重建地方稅種。在這種情況下,以房產稅為代表的財產稅開征進程可能就會加快。

由此可見,我國財稅體制改革的矯正方向就是“減少間接稅,增加直接稅”。

當我們眺望2013年中國稅改的時候,有一件事是不可能釋然于懷的,稅收是重建社會和諧和國家公平的利器,稅收是均貧富的利器,我們必須清醒地認識到這一點:如果均貧富不能以和平的方式、合法的方式進行,那么均貧富就會選擇暴力。窮人不怕失去什么,也沒有什么可以失去。不難預見,在此項改革進程中,社會和富人都會付出慘痛的代價。

總之,讓稅收成為中國均貧富的一把鋒利的手術刀,這對于正在醞釀中的中國分配收入改革來說,非常重要。