基于SP/RP調查的停車設施規劃及收費政策研究

方怡沁,常云濤,彭仲仁

(同濟大學交通運輸工程學院,上海 201804)

0 引言

近年來,隨著我國城市化和機動化進程的快速推進,城市小汽車保有量迅猛增長,隨之而來的停車問題日益嚴峻。亂停車、停車難和停車收費不規范已成為各大城市較為普遍的現象,給城市交通出行帶來了不便,也影響了城市的進一步發展。而合理停車政策的缺失,正是造成停車設施利用不良、停車供需矛盾擴大的主因[1-4]。因此,如何制定有效的停車收費政策,調節出行結構,誘導停車設施選擇,約束不良停車行為,是亟須解決的問題。本文以獨山子地區作為案例,從政策的制定和實施著手,研究居民的停車選擇意愿,并制定合理可行的停車政策,為解決城市停車困難、促進城市可持續發展提供建議。

1 停車偏好調查

為了解居民的停車習慣和停車意愿,本文做了一項停車調查問卷。問卷內容包括行為調查(Re vealed Preference,RP)和意向調查(Stated Preference,SP)。RP調查針對實際情況,反映了被調查者的具體屬性及其在現實中對現有情況的選擇。SP調查針對被調查者的意愿,反映了被調查者在虛擬情境中對不同狀態的偏好程度及選擇情況[5-7]。此次調查問卷一共發放1 000張調查表,回收后統計有效問卷為622份。

1.1 RP調查結果初步分析

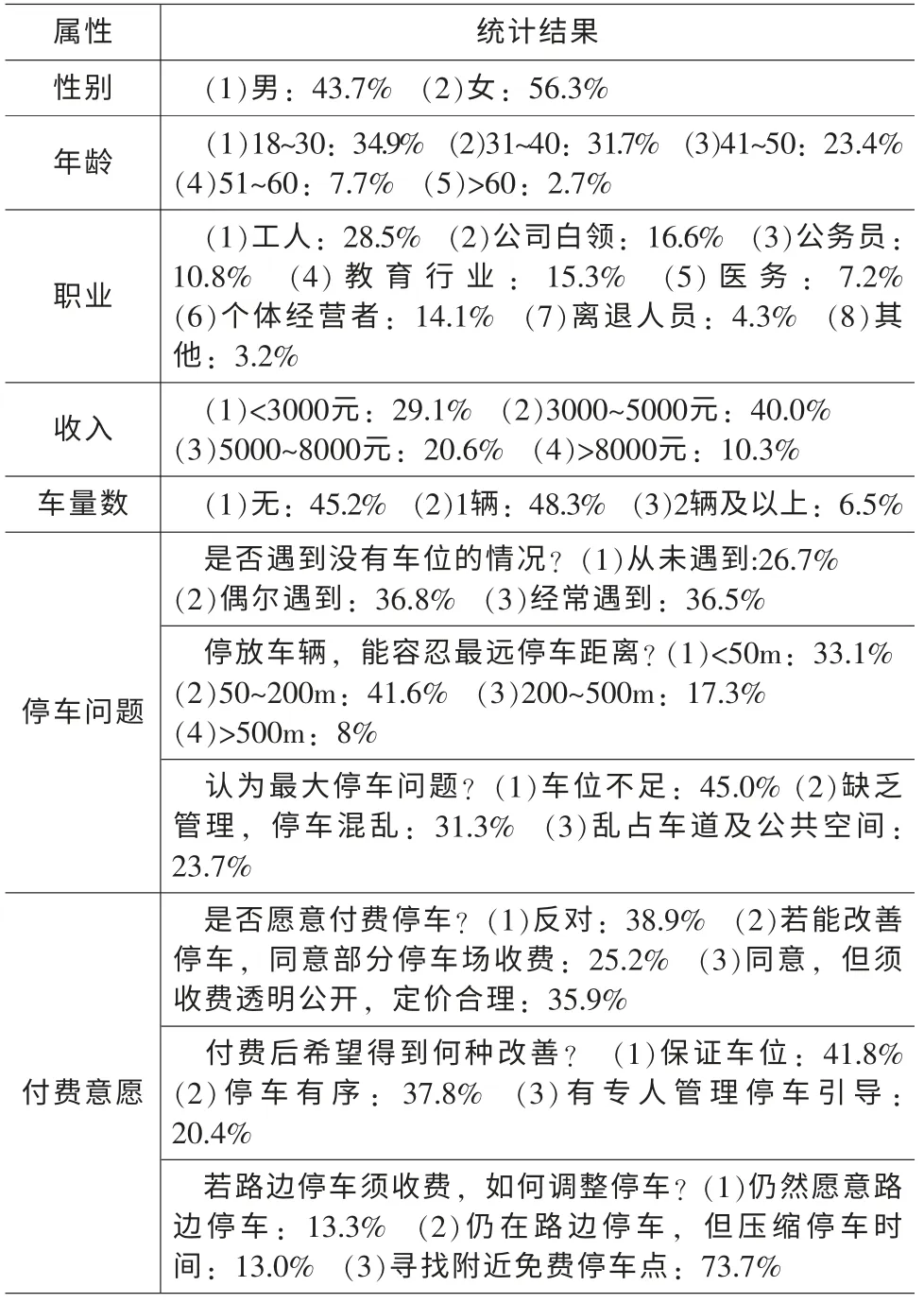

本次調查的居民屬性及停車行為統計結果如表1所示。

表1 RP調查統計結果

停車問題的統計結果顯示,居民停車時未遇到問題和遇到問題之比約為1∶2.7,且目前最大問題為停車設施服務能力不足,其次為車位不均引發的混亂及管理體制缺失。顯然,在后續的工作中,必須先合理預測停車需求,加大停車場的開發強度,解決供需矛盾;在設施完善的基礎上,再制定較為有效的管理機制,有意識地引導居民停車選擇并進行分流,最大化地利用停車設施。

1.2 SP調查選項、屬性及水平

車輛停放距離意愿統計結果顯示,大部分居民都希望停車后的步行距離較短,且停車選擇比例隨步行距離變長而逐步下降。顯然,停車后的步行距離是市民選擇停車場的考慮因素之一。同時,停車付費意愿統計結果表明,停車收費與否對居民選擇停車場所有直接影響。因此,在對停車設施的規劃和政策的制定中,停車后步行距離及停車收費水平將作為重要的考慮因素。此外,本次調查中,收費后停車行為調整和停車距離選擇中,不同性別、職業及家庭收入未見明顯差異,因此在后續工作中,此三項暫不列入影響因素。

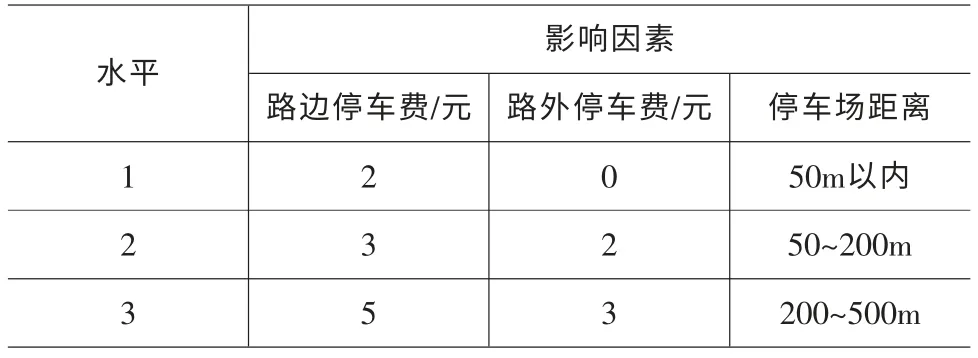

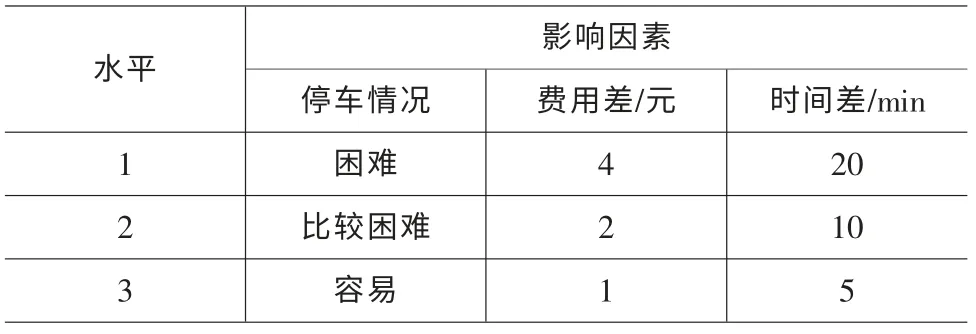

目前獨山子的主要停車問題為路外停車設施利用率低,路邊停車周轉率低,因此此次停車政策制定目的之一即分流居民對停車設施的選擇。設定可選擇方案為路邊就近及路外停車場兩種。綜合以上分析,根據RP調查結果,綜合獨山子地區實際情況,分別將每個變量設置3個水平,并以此設立不同模擬場景。停車設施選擇影響因素及其水平如表2所示。

表2 停車設施選擇影響因素

同時,為進一步了解不同停車條件對居民出行方式的影響,設計不同出行方式選擇的SP調查表格。由于獨山子地區主要出行方式為公交及私家車,因此可選方案設為私家車與公交車兩種,影響因素則選取停車情況、費用及時間成本三項。具體屬性及各自水平如表3所示。

表3 出行方式選擇影響因素

2 模型構建及結果

2.1 停車選擇模型

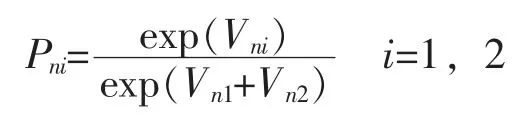

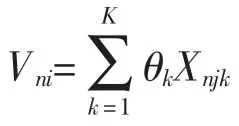

在統計收費意向調查時,為衡量不同選擇肢的效用函數,一般使用MNL模型,較為常見的形式為線性函數[8]。本文中,停車方案為二分變量,其選擇肢為A=A1∪A2={路邊停車,路外停車},因此擬使用二元Logistic模型對調查數據進行擬合分析。

根據隨機效用理論,居民n選擇方案i所獲得的效用為Uni,包括固定項Vni和隨機項εni兩部分,可表示為Uni=Vni+εni。

假設εni服從Logistic分布,則根據Logistic模型的形式,對停車選擇模型的構建如下:

將以上數據輸入SPSS統計軟件,設置變量如表4所示。

表4 停車選擇模型變量設置

設置置信度為95%時,對停車方案選擇情況的擬合結果如表5所示。

表5 停車選擇因素統計

由表5可見,各系數的顯著性檢驗值均小于0.003,證明模型擬合情況良好。而費用和步行距離的系數為負值,說明費用和距離的上升會導致停車場的效用降低,這是符合常理的,即市民更傾向于選擇更便宜的停車場就近停車。同時,費用系數大大小于步行距離的系數,說明獨山子地區的市民對價格更為敏感,價格杠桿調節停車選擇的效果更佳。

2.2 停車選擇結果分析

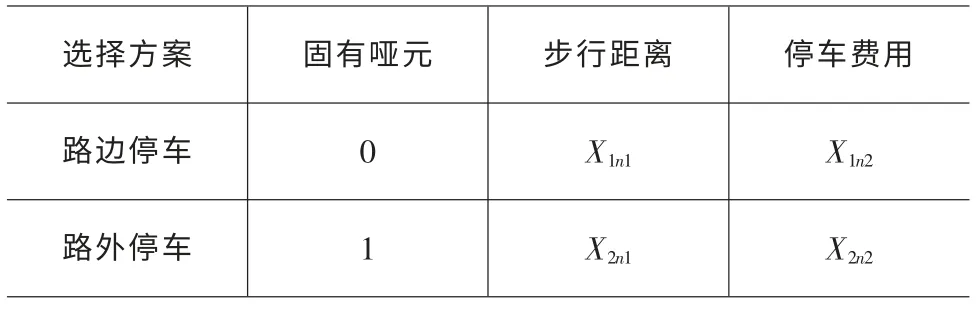

通過SP調查數據,計算在路外停車場不同步行距離和收費價格的情況下,市民對路邊和路外停車場的選擇比例,如圖1所示。

圖1 路邊/路外停車場選擇比例圖

由圖1可知,在路外停車場步行距離小于50m時,居民對路邊收費容忍度較差,即使差價只有1元,大部分居民仍選擇了路外停車場。而當路外停車場步行距離在50~200m時,差價1元的路邊和路外停車場選擇比例相當,差價2元時路外和路邊停車的選擇出現一定差距。然而,在路外停車場步行距離升至200~500m時,差價為1元時,選擇路邊停車的居民數量已經超過路外停車;差價為2元時,兩種停車方式的選擇情況仍基本持平,顯然此時步行距離對居民的選擇影響更大。因此,在步行距離增大的情況下,停車費用的差距同樣需要進一步拉大,才能更好地進行停車需求管理,引導更多市民在路外停車。

此外,在三種不同的步行距離條件下,隨著收費差價的逐步上升,選擇路邊停車場的比例呈下降趨勢。當差價為3元時,基本可以拉開選擇差距。尤其當停車收費差價為5元時,選擇路外停車的概率皆大于80%,因此可以認為此時步行距離已不能作為調節杠桿,即此時費用為唯一影響因素。

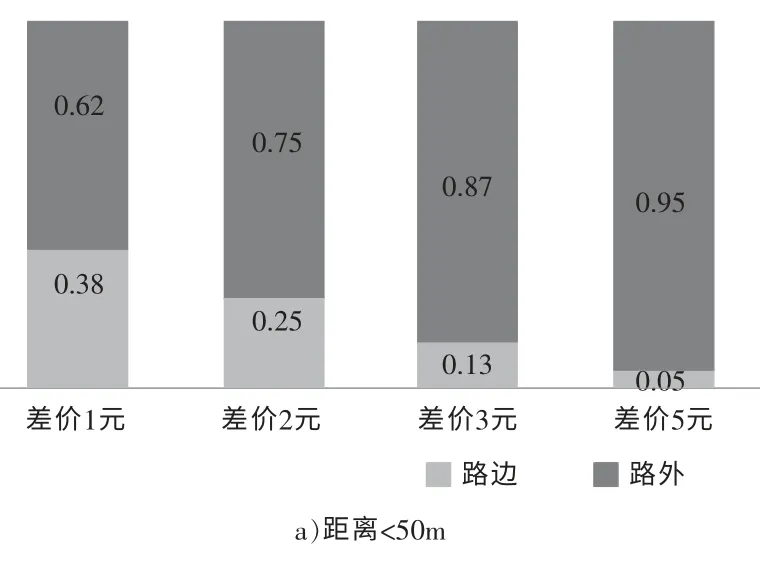

同時,通過對不同情況下市民出行方式的選擇統計,可得表6。

表6 出行方式選擇統計

表6 (續)

由表6可知,在不同停車條件下,市民對時間成本較不敏感,費用差仍為主要影響因素。當費用差低至1元時,即使時間差只有5min,大部分市民仍然選擇私家車出行。而費用差為4元時,哪怕時間差達20min,仍有63%的市民選擇乘坐公交。因此,在進一步的交通規劃中,對居民出行管理和誘導的手段,仍應以價格調控為主。

3 停車管理建議

3.1 收費費率的確定

定價依據一般考慮服務成本、服務價格、停車需求特征、地價級差及城市交通政策目標等[9]。綜合市場調查的結果及獨山子地區的個體情況,分別對路邊、路外停車設施進行定價。

采用平均成本法對獨山子的停車建設及運營管理成本進行計算,得出路外和路邊停車成本皆不足150元/月,即收費不低于0.2元/h則可收回成本。上一節已由數據證明,大部分市民能夠承受的最高收費差價為5元。因此為避免停車設施資源的浪費,暫設定單次停車最高收費差價為5元/h。

目前對獨山子地區的停車收費主要以調節路邊、路外停車比例為目的。因此綜合各類因素考慮,根據不同步行距離設立分級收費差價,如表7所示。

表7 路外停車收費差價表

此外,根據停車需求特征的不同,對于商業、娛樂區,應在周末適當調高路邊停車費率,以調控停車行為,而在機關、學校附近,則應在工作日調高路邊停車費率。

3.2 停車收費實施方案

由于獨山子地區現行的停車政策為“路外停車為主,路邊停車為輔”,使用價格杠桿調節停車行為時,可將獨山子按照地區分為大型停車場(庫/樓)、一般設施停車場及露天停車場進行三級停車收費。具體收費標準如表8、表9所示。

表8 路外停車收費標準(元/h車位)

表9 路邊停車費率調整標準(元/h車位)

4 結語

本文根據對停車調查數據的分析,利用Logistic模型建立了路邊和路外停車設施的選擇模型。通過模型分析發現,停車費用為影響居民選擇停車設施的主要因素,而步行距離對居民的影響較小。這與獨山子地區先前未推行停車收費政策有關。因此,為避免市民對新政策出現不適應的情況,應以一定時間為期,進行停車收費的試運行。試運行期間,選取一定典型位置進行試點收費,觀測收費后停車行為的改善效果,并進行大力宣傳和推廣。同時,監管部門應該加大違章停車的檢查力度,力爭使停車收費盡快步入正軌。

[1]關宏志,嚴海,王兆榮,等.停車收費價格及產業化政策的研究——以北京市停車建設為例[R].南京:中國城市交通規劃2006年年會暨第22次學術研討會,2006.

[2]姚勝永,李艷敏.城市中心商務區停車收費與停車行為關系研究[J].河北工業大學學報,2008,37(5):110-114.

[3]吳濤,晏克非,李楓.城市公共停車收費定價的研究[J].上海鐵道大學學報,1999,20(12):16-20.

[4]安實,馬天超,尹縉瑞.我國城市停車收費定價模型研究[J].哈爾濱工業大學學報,2000,32(2):65-69.

[5]趙鵬,藤原章正,杉惠賴寧.SP調查方法在交通預測中的應用[J].北方交通大學學報,2000,24(6):29-32.

[6]Jordan J Louviere, David A Hensher.On the Design and Analysis of Simulated Choice or Allocation Experiments in Travel Choice Modeling[J].Transportation Research Record, 1982,(890):11-17.

[7]Jordan J Louviere, George Woodworth.Design and Analysis of Simulated Consumer Choice or Allocation Experiments:An Approach Based on Aggregate Data[J].Journal of Marketing Research,1983,20(4):350-367.

[8]關宏志.非集計模型:交通行為分析的工具[M].北京:人民交通出版社,2004.

[9]馮煥煥,朱從坤.我國城市中心區路邊停車收費定價模型研究[J].交通運輸系統工程及信息,2008,8(5):129-135.