宋代山水畫的審美特征

佟偉鳳 (黑龍江省林口縣書畫院 黑龍江林口縣 157600)

在古代繪畫史上,宋代是中國傳統山水畫發展的高峰時期。這一時期的山水畫以客觀物象作為描繪對象,追求“寫真”,著力創造山水畫的形式美和程式美。其題材廣泛、內容豐富。無論名山大川、樓臺宮殿、漁樵牧歸,都引人入勝,各盡形貌。在技法上,完全脫離了隋唐以來“先勾后填”之法,出現了講究筆墨韻味的皴、擦、點、染等技法程式,集中體現了古代山水畫的藝術成就和審美特征。正因為宋代山水畫的輝煌成就,使它在新的歷史時期,仍然富有強勁的生命力,因此,研究宋代山水畫的審美特征具有重要的現實意義。

一、宋代山水畫的形式特征

山水畫歷經隋唐、五代,到了宋代進入成熟和繁盛期。其形式語言和繪畫技法更加多樣豐富,全景構圖式的大山大水之雄強和邊角取舍式的山水之清秀,歷經眾多畫家的實踐探索,使山水畫的圖式符號基本全面,突破了早期山水畫“水不容泛”“人大于山”的面貌,畫中有符合自然規律的山水營造特點,空間處理得當,峰巒參差有致,樹木、山石、屋宇處理合度。宋代山水畫的構圖形式講究開合、呼應、對稱、平衡。這些豐富多彩的構成樣式,為山水畫的形式增添了豐富的色彩。

從山水圖式的空間布局和構圖關系上看,宋代山水畫的構圖,講求賓主呼應、虛實藏露、繁簡參差等形式規律的恰當運用。北宋郭熙將山水畫的構圖概括為“山有三遠”,即將山水畫平面構圖中的縱深關系處理為獨特的“三遠法”,包括平遠法、深遠法和高遠法。使得山水畫中的“以大觀小”的俯視法和散點透視法得以綜合運用,這樣的巧妙運用不僅可以使崇山峻嶺、江河湖泊、樓臺亭榭俱現于一畫之內,而且極為充分地表現出山水的氣勢。

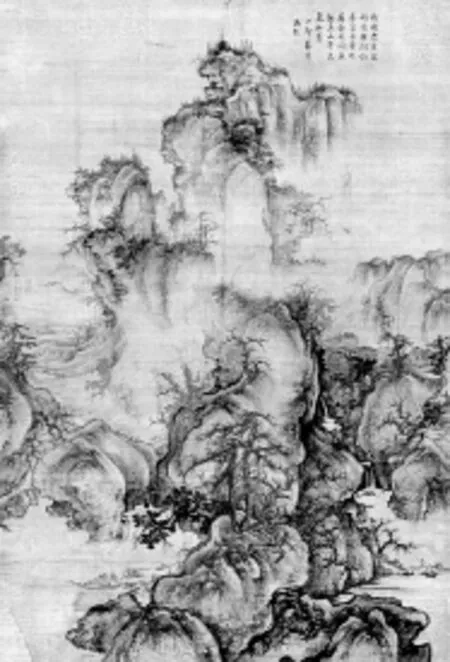

郭熙的山水巨制《早春圖》(圖一)就是以以全景式高遠、平遠、深遠相結合之構圖,表現初春時北方高山大壑的雄偉氣勢。近景有大石和巨松,背后銜接中景扭動的山石,隔著云霧,兩座山峰在遠景突起,居中矗立,下臨深淵,深山中有宏偉的殿堂樓閣。左側平坡逶迤,令人覺得既深且遠。

二、宋代山水畫的筆墨特征

兩宋山水畫家以文入畫,以詩入畫,山水畫中強調詩情畫意,講究以寫實為基礎,并以真實可信的山水烘托出悠遠的境界。山水畫作品重視對真情實景的感受,注重對細節的具體描畫,從而真實地再現畫家們眼中的山嵐霧靄,亭榭樓閣,強調“師造化”,力求“圖真”,運用筆墨在追求形似、寫實的同時,也追求筆墨自身的美,注重“得心源”,追求神似和詩化的意境。

宋代山水畫筆墨程式的造詣實際上是對形象結構的發展和突破,造型語言更加充實豐富,顯示了宋代山水畫家在“格物窮理”上的至真以及“氣韻生動”上的旨歸,宋代的設色山水更加呈現出墨與色的融會貫通和詩與畫的性情傳遞。

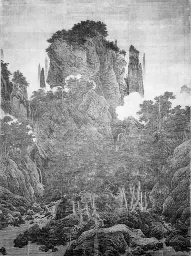

以南宋時期的山水畫家李唐為例,他的山水畫作品《萬壑松風圖》(圖二)氣勢雄強,把雄渾峻厚的北方山水刻畫得細膩而真實。并創造性的使用了典型的“小斧劈皴”,刻畫之后的山石呈現出雷霆萬鈞的陽剛之氣,全圖萬壑崢嶸,松風陣陣,氣勢雄渾,令人神驚目眩。其作品逐步形成了筆精墨練、厚潤放達、元氣淋漓的風格特征。

圖一 郭熙《早春圖》

圖二 李唐《萬壑松風圖》

三、宋代山水畫的意境特征

意境作為中國傳統美學中一個非常的重要范疇,是構成藝術美不可或缺的審美因素,既是中國山水畫中的最高審美法則,也是歷代山水畫家在潛心創作過程中努力追求的理想境界,更是品鑒山水畫作品審美價值和特征的主要原則。

宋代的歷史分為北宋和南宋。就畫風而言,北宋的山水畫主要表現為關同的峭拔,李成的曠遠和范寬的雄強。南宋主要的畫家有馬遠、夏圭,他們的畫給人一種含蓄之美。北宋和南宋的山水畫在構圖風格上截然不同。北宋是全景式的大山大水的構圖,而南宋創造了一種新奇的構圖方式,棄渾雄之大,取輕巧之小,同時也滿足了不同的審美要求,畫境幽遠、淡泊、給人一種清新、空曠之意境,遐想無限。但從整體上看,宋代山水畫在差異中又有統一,在個性中又見共性,代表了宋代山水畫的藝術風格。

[1] 袁向彤.平遠尚淡——宋代山水畫論的審美取向.遼寧師范大學學報.2008.

[2] 楚小慶.宋代山水畫空間理論的源起和發展.藝術百家.2008.

[3]夏曉春.論中國畫意境審美動態.裝飾.2004.

[4]孫文忠.宋代畫院山水畫審美特色管窺.美術研究.2004.